頭いい人が実践「思考力の鍛え方」なるほどな方法

2022.12.19

東洋経済オンライン

結論と呼べるためには、最終的にはそれを「何月何日に○○さんが○○さんと○○について話をして◯◯についての同意をする」というところまで具体化しないといけません。

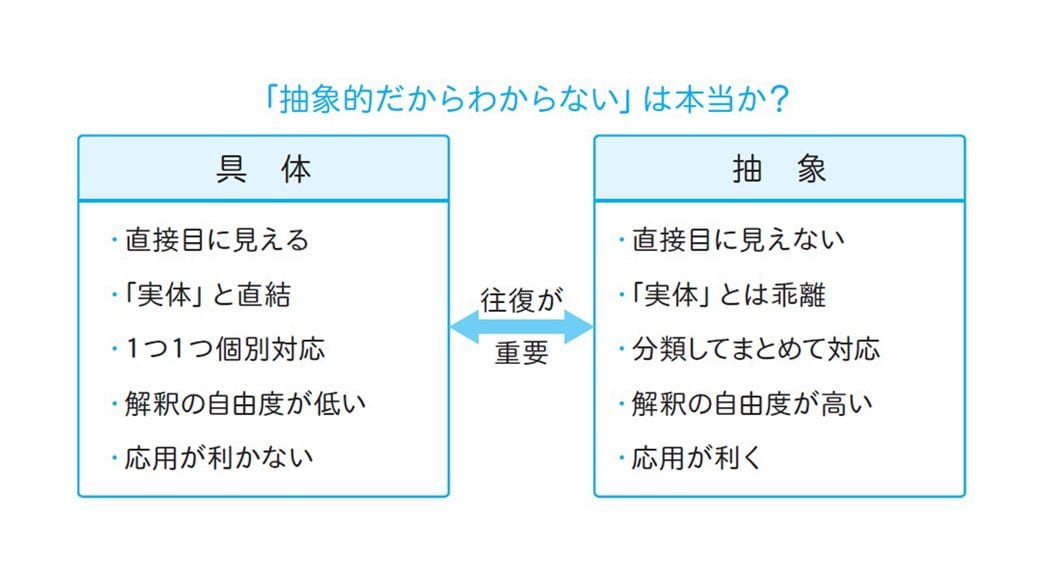

図5:具体と抽象の往復(出所:『思考力の地図 論理とひらめきを使いこなせる頭のつくり方』)

具体とは、「固有名詞と数字」です。よくも悪くも実体とつながっているのが具体です。1つ1つ個別に対応する、1つ1つ別々に見えるのが具体の世界です。

したがって個別の知識を集めて一般則を考える「帰納法」においても、1つ1つの具体的な例を出し情報を集めるときにも、「A社のXさんが何をした」「A社の去年の売上はいくらだった」「商品はY地方で何%売上が上がって、Z地方で何%下がった」といった具体的な情報が大事になってきます。

具体の別の側面は「解釈の自由度が低い」ということです。先ほどのアクションでも同様ですが、解釈の自由度が低いということは、目標を立てたときにそれが達成できたか否かが明確にわかるということです。

したがって、目標を確実に達成したいときには、具体的に設定する必要があります。

一方、具体的であることのデメリットは(自由度が低いので)「応用が利かない」ということです。1つ1つ個別にすべて対応しなければいけないので、A社でやったことをそのままB社に使うことができません。

抽象は応用を利かせられる

一方、抽象のメリットというのは、応用を利かせられるということです。抽象は具体とは違って目に見えず、実態とは乖離(かいり)していますが、解釈の自由度が高く、そして応用が利くという特徴を持っています。また、抽象は具体と比べて、より上位概念となります。

抽象世界に存在する「一般的なルール・法則」は、応用が利くという抽象のメリットを理解するのに役立つでしょう。一般的なルール・法則とは、例えば、「鳥類にはどんな性質があるか」や「ある業界の会社にはどんな傾向があるか」などです。「鳥類は体を羽毛でおおわれている」という一般的なルールから、「ペンギンは体を羽毛でおおわれている」、「自分は見たことはないが、名前だけは知っている海外のある鳥は体を羽毛でおおわれている」など、さまざまな個別の事例に応用することができる、というわけです。

思考力を養う上で重要となってくるのが、「具体と抽象の往復」です。一度、個別の具体的な事実などから一般的なルールに抽象度を上げて、それを再び別の下位にある具体的な事象に適用していくことが、具体と抽象の往復です。「考える」ことの本質であり、これを繰り返すと、人間の知恵が広がっていきます。

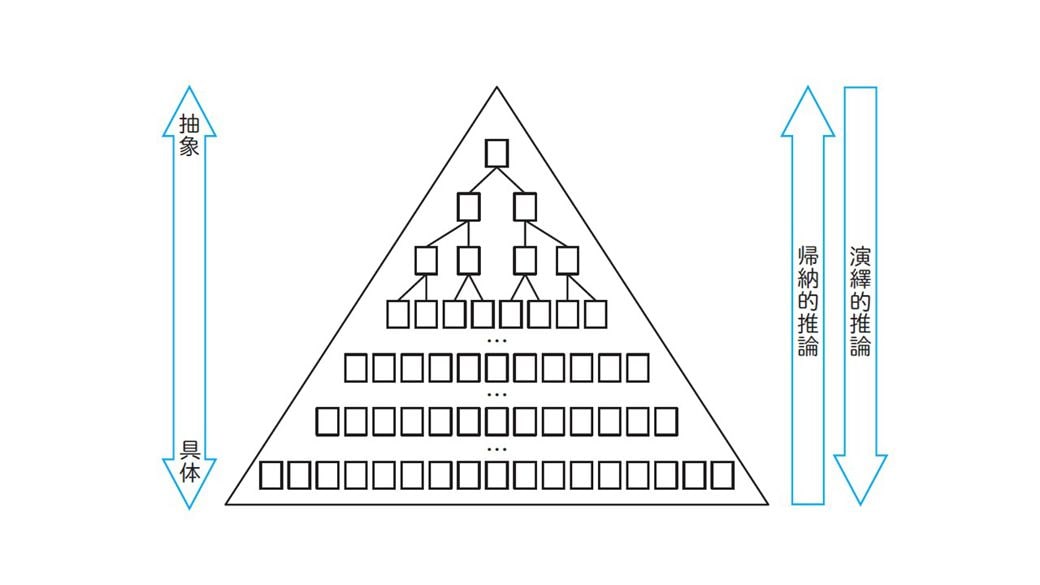

具体と抽象を往復するのに役立つ方法として挙げられるのが、「帰納的推論」と「演繹的推論」です。帰納的推論とは、具体的な1つ1つの個別の事象を積み重ねていって一般的なルールを作っていく、「具体から抽象へ」の世界です。一方で、演繹的推論とは、主に一般的に作ったルールを個別のものに当てはめ、別の個別のものにどんどん応用できる、「抽象から具体へ」の世界です。

図6:具体と抽象のピラミッド (出所:『思考力の地図 論理とひらめきを使いこなせる頭のつくり方』)

帰納的推論と演繹的推論はまさにペアになっており、どちらか一方では役に立ちません。双方を駆使して、個別の事象を一度抽象の世界へと一般化し(帰納的)、これを再び具体化して別の世界に適用していく(演繹的)ことで、思考の応用範囲を大きく広げられるようになります。

抽象化とは

抽象化あるいは一般化について、ここでもう一度考えてみます。

例えば玄関にいくつかの履き物があったとします(図7)。そのときに、「Aくんの左のスニーカー」「Aくんの右のスニーカー」といった個別のものをまとめて「左と右を一緒にしてしまおう」と考えて、「Aくんのスニーカー」として扱うのも、抽象化の一例です。あるいはスニーカー全般を一緒にしてしまおう、サンダルだったらサンダルを一緒にしてしまおうということも、抽象化と言えます。