2 / 17

1巻

1-2

しおりを挟む

アデルは心底呆れつつ、彼の手を引いて曲がり角をジグザグに進む。そうして少しずつ目的地に近づき、ようやく青年が泊まっているという宿に着いた。

「送ってくれてありがとう。アデルっていうんだよね。助かった」

かなりの距離を走ってきたのにケロッとしている青年は、そこでローブを脱ぐ。うっすらと汗をかいているが、息も乱れていないし、爽やかだ。

肩で息をするアデルとは正反対。

よく見ると彼は首も太く、肩幅があって男性的な身体つきをしている。立ち姿も背筋が真っすぐ伸びていて凛々しい。

走って暑くなったのか、彼はシャツの袖をまくる。

そこから見えた腕はしっかり筋肉がつき、さっきまでの情けない姿が嘘のようだ。

なかなか鎮まってくれない脈の速さを感じつつ、アデルは呆気にとられて彼を観察する。

彼の服は明らかに上質な生地を使用していて、普通の旅人とは思えない。首元には、高価そうな金色のネックレスが光っている。近づけばきっと、ローブの隙間からその輝きが見えたはずだ。

ということは、先ほどの男たちの目的は追いはぎだったに違いない。

「あ、貴方ね……そんな、格好で……あんな路地裏を、ふらふら、してっ……絡まれるの、当然でしょ!」

アデルは息を切らせて指摘する。

なんて無防備なのだ。

最高級の宿に泊まる身なりの良い青年に、用心棒を雇う金がないとは思えない。

「ああ、ごめんね。貴女にも迷惑をかけた」

途端、頬を緩める青年は、到底悪いと思っているようには見えない。

また苛立ちが込み上げてきて、つい大きな声を出した。

「ちょっと! さっきからニヤニヤヘラヘラして、危機感ってものがないの? いくら顔がいいからって、世の中そんなに甘くないわ。こんな高級宿に泊まるお金があるなら、用心棒の一人でも雇いなさい! 一人で出かけたいのなら、自分の身くらい自分で守れるようにしなさいよっ!!」

最後は鼻息荒く叫ぶ。

「うん、わかったよ」

青年の口から出たのは素直な返事だったものの、ニコニコと嬉しそうな表情は変わらない。

この男には、自分の喝がまったく届いていないのだ――そう感じたアデルは、自分ばかり必死になっていることが虚しくなって、はぁっと大きなため息を吐き出すと彼に背を向けた。

「もういいわ。帰る」

「あっ、アデル! 送ってい――」

「いいってば! それじゃあ、貴方をここに案内した意味がないでしょう。私は一人で大丈夫よ。さようなら」

振り返ることなく彼に別れを告げ、屋敷への道を歩き出す。

ニコラスから逃げ切れたのは良かったけれど、今日はいつも以上に疲れた。なんとも変わった青年に遭遇したものだ。

自分も風変わりな貴族令嬢だと思っていたが、彼も相当である。

(それとも、文化の違いなのかしら?)

彼がしていたネックレスのプレートの文字は古代文字に似ていて、ラングポート王国のものではなかった。

サリンジャー商会の名を出したときも微妙な反応だったけれど……一体どこの国から来たのだろうか。

(……関係ないわ)

もう二度と会うことはないのだから、考えても意味はない。

でも、一期一会の機会だったのなら、もう少し親切にしてあげるべきだったかもしれなかった。

アデルは青年と行動していた間の自分の態度を思い出し、ちょっぴり後悔する。

自分は彼の言動に怒ってばかりだった。彼はせっかくの旅を楽しみたかったに違いない。だから、笑顔を絶やさずにいたのではないか。

それなのに……

屋敷に戻ってからも、ぐるぐると今日の出来事を反芻する。屋敷から逃げ出した娘を叱る両親の小言も右から左へ抜けていった。

(もう! 今さらじゃないの!)

過ぎ去ったことをいつまでも考え続ける自分に嫌気が差したのは、湯浴みを済ませ、ベッドに潜り込んだ頃のこと。

こんなにも気になってしまうのは、青年の美しい顔が印象的だったせいだ。予想外に男性的だった彼の体格も……

目に焼き付いた青年の姿を思うと、なんだかそわそわする。

きっとこれは、この国の文化に不慣れな旅人に親切にできなかった罪悪感のせいだ。

(二度と会わないんだから、気にすることないわ)

アデルは堂々巡りの思考を吹き飛ばすかのように息を大きく吐き出す。

そうだ。どうにもならないことを気にしても仕方がない。

どんな出来事だって、後から思えばなんとなく「あれもいい経験だった」ということになる。旅の道中だったならなおさらだ。

アデルはそう開き直って、ぎゅっと目を瞑った。

***

翌日。

アデルはいつも通りに起床し、朝食を済ませ、自室でくつろいでいた。もちろん、今日もニコラスが来たときのために逃走準備はしてある。

彼にも仕事があるので、毎日来るわけではないのだが、備えあれば憂いなしだ。

(次はいつ買い付けに行くのかしら?)

ニコラスが外国へ買い付けに行けば、最低でも数日は平和な日々が過ごせる。

そんなことを思いつつ、昨日読みかけだった本を開いたとき――

カタカタカタ、と窓の外から馬車の走る音が聞こえてきた。

アデルは慌てて椅子から立ち上がる。

ニコラスがこれほど朝早くからやってくるなんて珍しい。

(どうしてこんな時間に?)

窓に近づいて外の様子を窺った。そして、見えてきた馬車に首を傾げる。

(あれ……?)

遠目に見えるのは、金色の装飾が上品な白い馬車だった。ニコラスのそれとは似ても似つかない。箱を引いている馬も真っ白だ。

(今度は馬の毛を染めたの? でも、あの馬車の装飾……)

ダサくない。

ニコラス・ダサリンジャーがまともなデザインの馬車に乗っているなんて、おかしい。

アデルが呆気に取られているうちに、馬車はプランケット邸の門の前までやってきた。

(はっ! ま、まずいわ。早く逃げないと! ニコラスだったら大変――)

開いたままだった口を閉じ、踵を返そうとしたところで、彼女は再び硬直する。

なぜなら、馬車から降りてきた人物が意外な人だったから。

風になびく金髪に、すらりとした体躯――一晩眠って忘れたはずの彼だ。その後ろから付き人らしき格好の男性も降りてくる。

いつもと違う馬車にばかり目がいっていたものの、馬車の後ろには同じ格好の人が何人もついてきていた。

(えっ? な、なんで……)

アデルは驚いて部屋を飛び出す。

あの青年は一体なんの用があってプランケット家を訪ねてきたのだろう。しかも、豪華な馬車に乗り大勢の従者を引き連れて。

彼はただの旅人ではなかったのかもしれない。いや、確実に違う。この行列を見ても、彼が貴族と同等、もしくはそれ以上の立場にあると容易に想像できる。

だとしたら、昨日の対応は、かなりまずかったのでは……?

階段を駆け下りながら至った結論に、アデルは青ざめる。

玄関では、使用人に呼ばれたらしい両親が同じように青ざめた顔で娘を待っていた。

「アデル……! お、お前、アーバリー王国の王子に、何か、失礼を……」

父、ポールが声を震わせて玄関扉へ視線をやる。アデルも釣られてそちらに顔を向け、その向こうにいるだろう人物の姿を思い浮かべた。

「アーバリー王国の、王子……?」

アーバリー王国はラングポート王国の隣に位置する大国で、高い軍事力を誇っている。

ラングポート王国とは友好的な関係が続いているが、国王も王子たちもかなりの武人だと聞く。その証拠に、三人いる王子たちはそれぞれ軍隊を指揮しているはずだ。

その王子が昨日の彼……?

大陸一の軍隊を率いているなんて、あの青年の情けない様子からは到底想像できない。

「あ、あの人が……?」

アデルは伯爵令嬢と言っても、他国の王族との交流なんてないに等しく、隣国の王子の顔など知らなかった。

彼は路地裏でおろおろしてばかりで、王族の威厳など皆無だったというのに……

しかし、身体を鍛えているのは確かだ。綺麗な顔立ちとは対照的な男性らしい腕をこの目でしっかり見た。宿の前でローブを脱いだときに感じた凛々しい雰囲気も……

「心当たりがあるのね? どうしましょう!」

呆然とした娘の呟きを聞いて、母のマーガレットが両手で顔を覆う。ポールも額に手を当てて悩ましげに唸った。

「で、でも、私、悪いことをしたわけじゃないわよ」

態度に問題はあったかもしれないが、どちらかと言えば彼を救ったのだ。

暴漢を追い払い迷子になっていたのを宿へ送り届けたのだから、礼を言われるのならまだしも責められる理由はない。

「それなら、なぜ王子が直々に屋敷を訪ねてくるんだ! あんなに従者を従えて……何か余計なことをしたとしか思えんぞ」

娘の性格を熟知している父は痛いところを突いてくる。

「それは――」

「あ、あの……お話し中に申し訳ありませんが、セドリック王子をこれ以上お待たせするわけには……」

親子が狼狽えているところに、使用人がおずおずと割って入ってきた。

「セドリック王子は、アデル様にお会いしたいとおっしゃっていますが……」

「わ、わかったわ。私が出るから、ひとまずお父様とお母様はここで待っていて」

指名されたのならば都合がいい。自分の失態は自分で対処しなければ。

ゴクリと唾を呑み込んで、アデルは玄関の外へ一歩踏み出した。

「あ! アデル!」

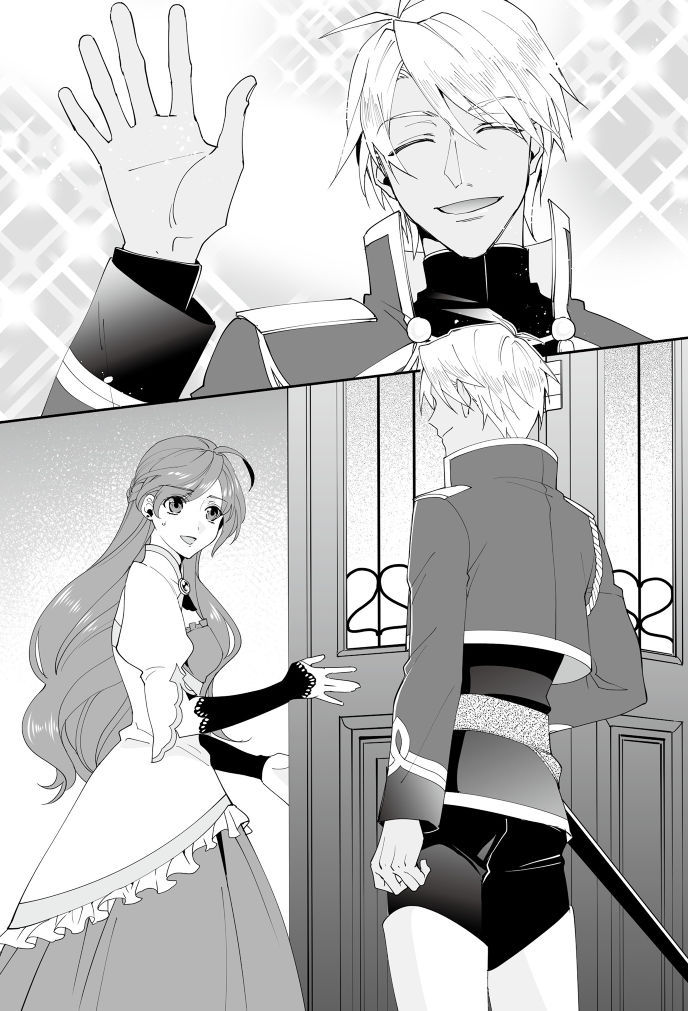

そこに立っていた王子は、昨日と変わらない爽やかな笑みを浮かべ手を振っている。

「昨日は名乗りそびれちゃってごめんね。私はアーバリー王国の第二王子、セドリック・フォン・アーバリーだ。よろしくね」

そしてセドリックは恭しく礼をしながら自己紹介をした。

彼が着ている黒いシャツとスラックス、赤のジャケットはアーバリー王家の正装だ。

返り血が目立たないように赤と黒を使っているというのは、嘘か真か。軍隊の制服と王族の正装は別なのでただの噂だろうが……アデルはちらりとそんなことを思い出していた。

王子の顔までは知らなくても、それくらいの知識はある。また各国の王家の正装を式典などで遠目に見たことはあった。

ただ、国外といえ一貴族の邸宅を訪ねるのに、なぜ正装なのか。

間近で見ると、金色の装飾や刺繍が華やかだ。

「あっ! わ、私はアデル・プランケットです。昨日は大変な失礼を……」

セドリックが咎めるためにやってきたわけではないらしいとわかり、ひとまずホッとする。

しかし、王子に先に名乗らせてしまったり、初対面の男性に対して不躾な物言いをしてしまったりしたことに変わりはない。

「謝る必要はないよ。むしろ、謝罪すべきなのは私のほうだ。お礼が遅くなってしまってごめんね。これを」

「あ、ありがとう、ございます」

差し出された箱を受け取ると、セドリックの後ろから従者が出てきて、もう一つ箱を置く。

「それは二人の男から私を助けてくれたお礼、これは私を宿に案内してくれたお礼。あと、貴女に似合いそうなドレスと靴とネックレスと――」

「え? え? あのっ」

ポン、ポン、ポンッと、彼が連れてきた従者たちが一人ずつ持っている箱を玄関先に積み上げていく。

どんどん高くなるプレゼントの山を見て、アデルは頬をヒクつかせた。

「こ、こんなにいただけません」

彼女のその言葉を無視して、セドリックが再び何かの箱を差し出す。

「それで、これが私を怒ってくれたお礼」

「……は?」

最初の二つのお礼はわかる。「似合いそう」という理由で選んでくれたプレゼントも、感謝の気持ちを表しているのだろう。

しかし、今のはなんだか変な理由だった気がする。

「あの、最後の箱はなんのお礼とおっしゃいました?」

聞き間違いだったら恥ずかしいので、アデルは念のために聞いてみた。すると、セドリックが赤らんだ頬を指で掻きながら答えてくれる。

「最後の箱は、私を怒ってくれたお礼だよ」

「……受け取れません」

咄嗟に出た拒否の言葉は、かなり低い声になった。

だが、一つ目の箱を両手で持っているせいで、最後の箱を突き返せない。「私を怒ってくれたお礼」という恐ろしいものが、プレゼントの山の頂上に積まれてしまう。

さらに、最後に出てきた従者がアデルの持つ最初のお礼もその山に加える。

「アデル」

セドリックが跪き、胸ポケットから小さな箱を取り出した。

「そして、これは婚約指輪だよ」

「は? え? 婚約!?」

またかなりぶっ飛んだプレゼントを用意したものだ。

「私は貴女に一目惚れをした。私の婚約者として、ぜひ国に連れて帰りたいと思っているんだ。アデル、私と結婚してほしい」

彼が開けた箱の中身は、大きなダイヤモンドがついた指輪だった。

「ひ、一目惚れ? けっ、結婚!?」

「うん、そう。結婚」

アデルの声が引っくり返る。

目をまん丸にして驚く彼女に、セドリックは満面の笑みで頷いた。

「ちょっと、待ってください。いくらなんでも話が飛びすぎです」

下り坂を転がり落ちるかのような急展開に、アデルの頭は追い付けない。でも、この華やかな衣装の理由はわかった。

「そうかな?」

「そうです! 大体、一目惚れって、私のどこに……」

ダークブラウンのカールした髪に、それと同じ色の瞳。肌は白いほうだが、吊り目ではっきりした顔立ちは「気が強そう」だと男性には不評だ。

「どこって、全部かな? 髪の毛はふわふわで可愛らしいし、意志の強そうな瞳はグッとくる。私を叱ってくれる声も毅然とした態度もかっこ良くてぞくぞくするよ」

セドリックは恍惚の表情で彼女を褒める。お転婆だと敬遠されがちな言動まで彼の心に刺さってしまったらしい。

女性に叱られるのが好きであると聞こえる発言は、正直気持ちが悪かった。

「それは光栄です……でも、私は自分より弱い男性を好きになれません。それに、お気持ちはありがたいですが、私みたいなお転婆娘が王子様の妃になるなんて、皆が反対するでしょう。セドリック様は旅先でちょっと気分が高揚しているだけですよ。一度冷静になったほうがよろしいかと思います」

アデルはできる限り丁寧な言葉を選びながら、隣国の王子の求婚を断る。

だが、彼はそれを聞いて「ああっ!」と叫び、仰け反った。片手で心臓の辺りを押さえ、もう片手を顔の前に掲げて目を細めている。

太陽は彼の後ろ側にあるというのに、一体何が眩しいというのだ?

「その強気な態度! 冷たい視線! 丁寧な言葉遣いとの温度差がすごくイイ!!」

「えっ? 気持ち悪い」

先ほど心の中で思ったことが、今度は口に出てしまった。

すると、セドリックがその場に膝をつき、口元を手で押さえて肩を震わせる。

王子である彼は、女性に「気持ち悪い」と言われたことなどないだろう。

地面に崩れ落ち身体を震わせるとは、相当ショックが大きかったに違いない。いくらなんでも王子に対する発言として不適切だった。

「あの……すみません。さすがにちょっと言いすぎ――」

アデルが謝ろうと身を屈めたところ、ポタリと地面に染みができる。よく見ると、王子の手から赤い雫が零れていた。

「え!? ちょっ、ち、血が!」

ぎょっとした彼女は、狼狽しつつハンカチを差し出す。すると、それを受け取ったセドリックが顔を上げた。

「ありがとう……はぁ、失礼。興奮して鼻血が……」

「は!?」

彼はハンカチを鼻に当て、うっとりと目を細める。

「いや、気持ち悪いなんて言われたのは初めてで……あ、いい匂い……」

「ぎゃーっ!? や、やめて、使わないで――」

アデルは慌ててハンカチをひったくったものの、お気に入りの花柄は赤く色を変えている。思わず淑女らしからぬ悲鳴を上げてしまった。

「い、いやあああああ!」

王子の血に濡れたハンカチを投げ捨てて叫びながら屋敷へ逃げ戻り、思いっきり玄関の扉を閉める。

「ア、アデル様!?」

「鍵を閉めて! あのドM王子を屋敷に入れたらダメよ!」

困惑する使用人に向かって叫び、階段を駆け上がった。後ろから両親が何か叫んでいたようだが、それを聞く余裕など彼女にはない。

――無理だ。

女性に怒られて嬉しそうにしたり、「気持ち悪い」と蔑まれて興奮し鼻血を出したりする王子なんて!

ましてや、そんな男と結婚など――

「――絶対に嫌!!」

自室まで一目散に駆け、乱暴に閉めたドアを施錠する。窓も同様に閉じカーテンも閉めて、アデルはベッドに飛び込んだ。

震えが止まらない。

こんなことならば、両親の言いつけを守っておとなしく伯爵令嬢としての教育を受けていれば良かった。

城下町で皆にチヤホヤされていい気になっていたから、天罰が下ったのだろうか。

今さらながら自らの行いを後悔する。

あらゆる流行の先駆者でありながらダサい商人に、女性に罵られて鼻血を出す隣国の王子。

変人にばかり好かれてしまうのは、彼女が貴族社会に溶け込めない変わり者であるせいな気がしてきた。

だが、いくら類は友を呼ぶと言っても、自分はあんなにひどくない……と思う。彼らとは友達になるのだってお断りしたい。

(結婚なんて絶対にしないわ)

どんなに変わり者だと揶揄されようと、変態と添い遂げるより一生独り身でいるほうがマシだ。

枕を力強く抱き締めて、アデルはそう心に誓うのだった。

***

翌朝。

アデルはベッドの上でぼんやりと視界が定まるのを待った。

いつもの起床時間ではあるが、昨日の出来事を何回も夢に見たせいで、寝不足である。霞がかった視界がだんだんと晴れていくと部屋の隅にプレゼントの山が見えて、ますます気分が重くなった。

「……夢じゃない」

目頭を押さえ、項垂れる。

あの鼻血騒動の後、セドリックはアデルの両親に挨拶をして帰ったらしい。

どんな技を使ったのか、彼はプランケット伯爵夫妻の懐に入り込み、プレゼントをすべて彼女の部屋へ運ばせた。

(お父様もお母様も単純なんだから!)

娘の粗相を心配していた二人は、思わぬ出来事に歓喜している。

嫁き遅れに片足を突っ込んだ娘への求婚――しかも、それが隣国の王子からの申し出となれば、断る理由などない。

(いいえ、あるわ。あの人はドM王子なのよ。それだけで十分、私には拒否する理由になる)

舞い上がっている両親をどうにかして説得しなければ。

フンッと鼻を膨らませ、アデルは勢い良くベッドから抜け出した。枕元の紐を引き、世話係を呼び出す。

すぐにやってきた彼女に着替えを手伝ってもらい、リビングへ下りた。

なんだか扉の向こうが賑やかなことを怪訝に思いつつ、中へ入る。

「――そうしたら、アデルが颯爽と現れて、私を暴漢から救ってくれたのです! ああ、なんて勇敢な女性だ。美しく可憐でありながら逞しい花。私は彼女に一目惚れしました」

「まぁまぁ、そんなふうに言っていただけて光栄ですわ。ご存じの通り、娘は淑やかさとはかけ離れていて……なかなか縁談が決まらず心配していたのです。けれど、それもセドリック様に出会うためだったのですね」

「ええ。私もこの出会いには運命を感じています」

「不束な娘ですが、よろしくお願い――」

「ちょおぉぉっと、待ったあぁ! 勝手に話を進めないで!!」

一体どこから突っ込めばいいのやら。

アデルはひとまず、勝手にまとまりそうだった話を遮った。そして、くつろいだ様子でテーブル席についているドM王子――もとい、セドリックを睨みつける。

「送ってくれてありがとう。アデルっていうんだよね。助かった」

かなりの距離を走ってきたのにケロッとしている青年は、そこでローブを脱ぐ。うっすらと汗をかいているが、息も乱れていないし、爽やかだ。

肩で息をするアデルとは正反対。

よく見ると彼は首も太く、肩幅があって男性的な身体つきをしている。立ち姿も背筋が真っすぐ伸びていて凛々しい。

走って暑くなったのか、彼はシャツの袖をまくる。

そこから見えた腕はしっかり筋肉がつき、さっきまでの情けない姿が嘘のようだ。

なかなか鎮まってくれない脈の速さを感じつつ、アデルは呆気にとられて彼を観察する。

彼の服は明らかに上質な生地を使用していて、普通の旅人とは思えない。首元には、高価そうな金色のネックレスが光っている。近づけばきっと、ローブの隙間からその輝きが見えたはずだ。

ということは、先ほどの男たちの目的は追いはぎだったに違いない。

「あ、貴方ね……そんな、格好で……あんな路地裏を、ふらふら、してっ……絡まれるの、当然でしょ!」

アデルは息を切らせて指摘する。

なんて無防備なのだ。

最高級の宿に泊まる身なりの良い青年に、用心棒を雇う金がないとは思えない。

「ああ、ごめんね。貴女にも迷惑をかけた」

途端、頬を緩める青年は、到底悪いと思っているようには見えない。

また苛立ちが込み上げてきて、つい大きな声を出した。

「ちょっと! さっきからニヤニヤヘラヘラして、危機感ってものがないの? いくら顔がいいからって、世の中そんなに甘くないわ。こんな高級宿に泊まるお金があるなら、用心棒の一人でも雇いなさい! 一人で出かけたいのなら、自分の身くらい自分で守れるようにしなさいよっ!!」

最後は鼻息荒く叫ぶ。

「うん、わかったよ」

青年の口から出たのは素直な返事だったものの、ニコニコと嬉しそうな表情は変わらない。

この男には、自分の喝がまったく届いていないのだ――そう感じたアデルは、自分ばかり必死になっていることが虚しくなって、はぁっと大きなため息を吐き出すと彼に背を向けた。

「もういいわ。帰る」

「あっ、アデル! 送ってい――」

「いいってば! それじゃあ、貴方をここに案内した意味がないでしょう。私は一人で大丈夫よ。さようなら」

振り返ることなく彼に別れを告げ、屋敷への道を歩き出す。

ニコラスから逃げ切れたのは良かったけれど、今日はいつも以上に疲れた。なんとも変わった青年に遭遇したものだ。

自分も風変わりな貴族令嬢だと思っていたが、彼も相当である。

(それとも、文化の違いなのかしら?)

彼がしていたネックレスのプレートの文字は古代文字に似ていて、ラングポート王国のものではなかった。

サリンジャー商会の名を出したときも微妙な反応だったけれど……一体どこの国から来たのだろうか。

(……関係ないわ)

もう二度と会うことはないのだから、考えても意味はない。

でも、一期一会の機会だったのなら、もう少し親切にしてあげるべきだったかもしれなかった。

アデルは青年と行動していた間の自分の態度を思い出し、ちょっぴり後悔する。

自分は彼の言動に怒ってばかりだった。彼はせっかくの旅を楽しみたかったに違いない。だから、笑顔を絶やさずにいたのではないか。

それなのに……

屋敷に戻ってからも、ぐるぐると今日の出来事を反芻する。屋敷から逃げ出した娘を叱る両親の小言も右から左へ抜けていった。

(もう! 今さらじゃないの!)

過ぎ去ったことをいつまでも考え続ける自分に嫌気が差したのは、湯浴みを済ませ、ベッドに潜り込んだ頃のこと。

こんなにも気になってしまうのは、青年の美しい顔が印象的だったせいだ。予想外に男性的だった彼の体格も……

目に焼き付いた青年の姿を思うと、なんだかそわそわする。

きっとこれは、この国の文化に不慣れな旅人に親切にできなかった罪悪感のせいだ。

(二度と会わないんだから、気にすることないわ)

アデルは堂々巡りの思考を吹き飛ばすかのように息を大きく吐き出す。

そうだ。どうにもならないことを気にしても仕方がない。

どんな出来事だって、後から思えばなんとなく「あれもいい経験だった」ということになる。旅の道中だったならなおさらだ。

アデルはそう開き直って、ぎゅっと目を瞑った。

***

翌日。

アデルはいつも通りに起床し、朝食を済ませ、自室でくつろいでいた。もちろん、今日もニコラスが来たときのために逃走準備はしてある。

彼にも仕事があるので、毎日来るわけではないのだが、備えあれば憂いなしだ。

(次はいつ買い付けに行くのかしら?)

ニコラスが外国へ買い付けに行けば、最低でも数日は平和な日々が過ごせる。

そんなことを思いつつ、昨日読みかけだった本を開いたとき――

カタカタカタ、と窓の外から馬車の走る音が聞こえてきた。

アデルは慌てて椅子から立ち上がる。

ニコラスがこれほど朝早くからやってくるなんて珍しい。

(どうしてこんな時間に?)

窓に近づいて外の様子を窺った。そして、見えてきた馬車に首を傾げる。

(あれ……?)

遠目に見えるのは、金色の装飾が上品な白い馬車だった。ニコラスのそれとは似ても似つかない。箱を引いている馬も真っ白だ。

(今度は馬の毛を染めたの? でも、あの馬車の装飾……)

ダサくない。

ニコラス・ダサリンジャーがまともなデザインの馬車に乗っているなんて、おかしい。

アデルが呆気に取られているうちに、馬車はプランケット邸の門の前までやってきた。

(はっ! ま、まずいわ。早く逃げないと! ニコラスだったら大変――)

開いたままだった口を閉じ、踵を返そうとしたところで、彼女は再び硬直する。

なぜなら、馬車から降りてきた人物が意外な人だったから。

風になびく金髪に、すらりとした体躯――一晩眠って忘れたはずの彼だ。その後ろから付き人らしき格好の男性も降りてくる。

いつもと違う馬車にばかり目がいっていたものの、馬車の後ろには同じ格好の人が何人もついてきていた。

(えっ? な、なんで……)

アデルは驚いて部屋を飛び出す。

あの青年は一体なんの用があってプランケット家を訪ねてきたのだろう。しかも、豪華な馬車に乗り大勢の従者を引き連れて。

彼はただの旅人ではなかったのかもしれない。いや、確実に違う。この行列を見ても、彼が貴族と同等、もしくはそれ以上の立場にあると容易に想像できる。

だとしたら、昨日の対応は、かなりまずかったのでは……?

階段を駆け下りながら至った結論に、アデルは青ざめる。

玄関では、使用人に呼ばれたらしい両親が同じように青ざめた顔で娘を待っていた。

「アデル……! お、お前、アーバリー王国の王子に、何か、失礼を……」

父、ポールが声を震わせて玄関扉へ視線をやる。アデルも釣られてそちらに顔を向け、その向こうにいるだろう人物の姿を思い浮かべた。

「アーバリー王国の、王子……?」

アーバリー王国はラングポート王国の隣に位置する大国で、高い軍事力を誇っている。

ラングポート王国とは友好的な関係が続いているが、国王も王子たちもかなりの武人だと聞く。その証拠に、三人いる王子たちはそれぞれ軍隊を指揮しているはずだ。

その王子が昨日の彼……?

大陸一の軍隊を率いているなんて、あの青年の情けない様子からは到底想像できない。

「あ、あの人が……?」

アデルは伯爵令嬢と言っても、他国の王族との交流なんてないに等しく、隣国の王子の顔など知らなかった。

彼は路地裏でおろおろしてばかりで、王族の威厳など皆無だったというのに……

しかし、身体を鍛えているのは確かだ。綺麗な顔立ちとは対照的な男性らしい腕をこの目でしっかり見た。宿の前でローブを脱いだときに感じた凛々しい雰囲気も……

「心当たりがあるのね? どうしましょう!」

呆然とした娘の呟きを聞いて、母のマーガレットが両手で顔を覆う。ポールも額に手を当てて悩ましげに唸った。

「で、でも、私、悪いことをしたわけじゃないわよ」

態度に問題はあったかもしれないが、どちらかと言えば彼を救ったのだ。

暴漢を追い払い迷子になっていたのを宿へ送り届けたのだから、礼を言われるのならまだしも責められる理由はない。

「それなら、なぜ王子が直々に屋敷を訪ねてくるんだ! あんなに従者を従えて……何か余計なことをしたとしか思えんぞ」

娘の性格を熟知している父は痛いところを突いてくる。

「それは――」

「あ、あの……お話し中に申し訳ありませんが、セドリック王子をこれ以上お待たせするわけには……」

親子が狼狽えているところに、使用人がおずおずと割って入ってきた。

「セドリック王子は、アデル様にお会いしたいとおっしゃっていますが……」

「わ、わかったわ。私が出るから、ひとまずお父様とお母様はここで待っていて」

指名されたのならば都合がいい。自分の失態は自分で対処しなければ。

ゴクリと唾を呑み込んで、アデルは玄関の外へ一歩踏み出した。

「あ! アデル!」

そこに立っていた王子は、昨日と変わらない爽やかな笑みを浮かべ手を振っている。

「昨日は名乗りそびれちゃってごめんね。私はアーバリー王国の第二王子、セドリック・フォン・アーバリーだ。よろしくね」

そしてセドリックは恭しく礼をしながら自己紹介をした。

彼が着ている黒いシャツとスラックス、赤のジャケットはアーバリー王家の正装だ。

返り血が目立たないように赤と黒を使っているというのは、嘘か真か。軍隊の制服と王族の正装は別なのでただの噂だろうが……アデルはちらりとそんなことを思い出していた。

王子の顔までは知らなくても、それくらいの知識はある。また各国の王家の正装を式典などで遠目に見たことはあった。

ただ、国外といえ一貴族の邸宅を訪ねるのに、なぜ正装なのか。

間近で見ると、金色の装飾や刺繍が華やかだ。

「あっ! わ、私はアデル・プランケットです。昨日は大変な失礼を……」

セドリックが咎めるためにやってきたわけではないらしいとわかり、ひとまずホッとする。

しかし、王子に先に名乗らせてしまったり、初対面の男性に対して不躾な物言いをしてしまったりしたことに変わりはない。

「謝る必要はないよ。むしろ、謝罪すべきなのは私のほうだ。お礼が遅くなってしまってごめんね。これを」

「あ、ありがとう、ございます」

差し出された箱を受け取ると、セドリックの後ろから従者が出てきて、もう一つ箱を置く。

「それは二人の男から私を助けてくれたお礼、これは私を宿に案内してくれたお礼。あと、貴女に似合いそうなドレスと靴とネックレスと――」

「え? え? あのっ」

ポン、ポン、ポンッと、彼が連れてきた従者たちが一人ずつ持っている箱を玄関先に積み上げていく。

どんどん高くなるプレゼントの山を見て、アデルは頬をヒクつかせた。

「こ、こんなにいただけません」

彼女のその言葉を無視して、セドリックが再び何かの箱を差し出す。

「それで、これが私を怒ってくれたお礼」

「……は?」

最初の二つのお礼はわかる。「似合いそう」という理由で選んでくれたプレゼントも、感謝の気持ちを表しているのだろう。

しかし、今のはなんだか変な理由だった気がする。

「あの、最後の箱はなんのお礼とおっしゃいました?」

聞き間違いだったら恥ずかしいので、アデルは念のために聞いてみた。すると、セドリックが赤らんだ頬を指で掻きながら答えてくれる。

「最後の箱は、私を怒ってくれたお礼だよ」

「……受け取れません」

咄嗟に出た拒否の言葉は、かなり低い声になった。

だが、一つ目の箱を両手で持っているせいで、最後の箱を突き返せない。「私を怒ってくれたお礼」という恐ろしいものが、プレゼントの山の頂上に積まれてしまう。

さらに、最後に出てきた従者がアデルの持つ最初のお礼もその山に加える。

「アデル」

セドリックが跪き、胸ポケットから小さな箱を取り出した。

「そして、これは婚約指輪だよ」

「は? え? 婚約!?」

またかなりぶっ飛んだプレゼントを用意したものだ。

「私は貴女に一目惚れをした。私の婚約者として、ぜひ国に連れて帰りたいと思っているんだ。アデル、私と結婚してほしい」

彼が開けた箱の中身は、大きなダイヤモンドがついた指輪だった。

「ひ、一目惚れ? けっ、結婚!?」

「うん、そう。結婚」

アデルの声が引っくり返る。

目をまん丸にして驚く彼女に、セドリックは満面の笑みで頷いた。

「ちょっと、待ってください。いくらなんでも話が飛びすぎです」

下り坂を転がり落ちるかのような急展開に、アデルの頭は追い付けない。でも、この華やかな衣装の理由はわかった。

「そうかな?」

「そうです! 大体、一目惚れって、私のどこに……」

ダークブラウンのカールした髪に、それと同じ色の瞳。肌は白いほうだが、吊り目ではっきりした顔立ちは「気が強そう」だと男性には不評だ。

「どこって、全部かな? 髪の毛はふわふわで可愛らしいし、意志の強そうな瞳はグッとくる。私を叱ってくれる声も毅然とした態度もかっこ良くてぞくぞくするよ」

セドリックは恍惚の表情で彼女を褒める。お転婆だと敬遠されがちな言動まで彼の心に刺さってしまったらしい。

女性に叱られるのが好きであると聞こえる発言は、正直気持ちが悪かった。

「それは光栄です……でも、私は自分より弱い男性を好きになれません。それに、お気持ちはありがたいですが、私みたいなお転婆娘が王子様の妃になるなんて、皆が反対するでしょう。セドリック様は旅先でちょっと気分が高揚しているだけですよ。一度冷静になったほうがよろしいかと思います」

アデルはできる限り丁寧な言葉を選びながら、隣国の王子の求婚を断る。

だが、彼はそれを聞いて「ああっ!」と叫び、仰け反った。片手で心臓の辺りを押さえ、もう片手を顔の前に掲げて目を細めている。

太陽は彼の後ろ側にあるというのに、一体何が眩しいというのだ?

「その強気な態度! 冷たい視線! 丁寧な言葉遣いとの温度差がすごくイイ!!」

「えっ? 気持ち悪い」

先ほど心の中で思ったことが、今度は口に出てしまった。

すると、セドリックがその場に膝をつき、口元を手で押さえて肩を震わせる。

王子である彼は、女性に「気持ち悪い」と言われたことなどないだろう。

地面に崩れ落ち身体を震わせるとは、相当ショックが大きかったに違いない。いくらなんでも王子に対する発言として不適切だった。

「あの……すみません。さすがにちょっと言いすぎ――」

アデルが謝ろうと身を屈めたところ、ポタリと地面に染みができる。よく見ると、王子の手から赤い雫が零れていた。

「え!? ちょっ、ち、血が!」

ぎょっとした彼女は、狼狽しつつハンカチを差し出す。すると、それを受け取ったセドリックが顔を上げた。

「ありがとう……はぁ、失礼。興奮して鼻血が……」

「は!?」

彼はハンカチを鼻に当て、うっとりと目を細める。

「いや、気持ち悪いなんて言われたのは初めてで……あ、いい匂い……」

「ぎゃーっ!? や、やめて、使わないで――」

アデルは慌ててハンカチをひったくったものの、お気に入りの花柄は赤く色を変えている。思わず淑女らしからぬ悲鳴を上げてしまった。

「い、いやあああああ!」

王子の血に濡れたハンカチを投げ捨てて叫びながら屋敷へ逃げ戻り、思いっきり玄関の扉を閉める。

「ア、アデル様!?」

「鍵を閉めて! あのドM王子を屋敷に入れたらダメよ!」

困惑する使用人に向かって叫び、階段を駆け上がった。後ろから両親が何か叫んでいたようだが、それを聞く余裕など彼女にはない。

――無理だ。

女性に怒られて嬉しそうにしたり、「気持ち悪い」と蔑まれて興奮し鼻血を出したりする王子なんて!

ましてや、そんな男と結婚など――

「――絶対に嫌!!」

自室まで一目散に駆け、乱暴に閉めたドアを施錠する。窓も同様に閉じカーテンも閉めて、アデルはベッドに飛び込んだ。

震えが止まらない。

こんなことならば、両親の言いつけを守っておとなしく伯爵令嬢としての教育を受けていれば良かった。

城下町で皆にチヤホヤされていい気になっていたから、天罰が下ったのだろうか。

今さらながら自らの行いを後悔する。

あらゆる流行の先駆者でありながらダサい商人に、女性に罵られて鼻血を出す隣国の王子。

変人にばかり好かれてしまうのは、彼女が貴族社会に溶け込めない変わり者であるせいな気がしてきた。

だが、いくら類は友を呼ぶと言っても、自分はあんなにひどくない……と思う。彼らとは友達になるのだってお断りしたい。

(結婚なんて絶対にしないわ)

どんなに変わり者だと揶揄されようと、変態と添い遂げるより一生独り身でいるほうがマシだ。

枕を力強く抱き締めて、アデルはそう心に誓うのだった。

***

翌朝。

アデルはベッドの上でぼんやりと視界が定まるのを待った。

いつもの起床時間ではあるが、昨日の出来事を何回も夢に見たせいで、寝不足である。霞がかった視界がだんだんと晴れていくと部屋の隅にプレゼントの山が見えて、ますます気分が重くなった。

「……夢じゃない」

目頭を押さえ、項垂れる。

あの鼻血騒動の後、セドリックはアデルの両親に挨拶をして帰ったらしい。

どんな技を使ったのか、彼はプランケット伯爵夫妻の懐に入り込み、プレゼントをすべて彼女の部屋へ運ばせた。

(お父様もお母様も単純なんだから!)

娘の粗相を心配していた二人は、思わぬ出来事に歓喜している。

嫁き遅れに片足を突っ込んだ娘への求婚――しかも、それが隣国の王子からの申し出となれば、断る理由などない。

(いいえ、あるわ。あの人はドM王子なのよ。それだけで十分、私には拒否する理由になる)

舞い上がっている両親をどうにかして説得しなければ。

フンッと鼻を膨らませ、アデルは勢い良くベッドから抜け出した。枕元の紐を引き、世話係を呼び出す。

すぐにやってきた彼女に着替えを手伝ってもらい、リビングへ下りた。

なんだか扉の向こうが賑やかなことを怪訝に思いつつ、中へ入る。

「――そうしたら、アデルが颯爽と現れて、私を暴漢から救ってくれたのです! ああ、なんて勇敢な女性だ。美しく可憐でありながら逞しい花。私は彼女に一目惚れしました」

「まぁまぁ、そんなふうに言っていただけて光栄ですわ。ご存じの通り、娘は淑やかさとはかけ離れていて……なかなか縁談が決まらず心配していたのです。けれど、それもセドリック様に出会うためだったのですね」

「ええ。私もこの出会いには運命を感じています」

「不束な娘ですが、よろしくお願い――」

「ちょおぉぉっと、待ったあぁ! 勝手に話を進めないで!!」

一体どこから突っ込めばいいのやら。

アデルはひとまず、勝手にまとまりそうだった話を遮った。そして、くつろいだ様子でテーブル席についているドM王子――もとい、セドリックを睨みつける。

0

あなたにおすすめの小説

愛された側妃と、愛されなかった正妃

編端みどり

恋愛

隣国から嫁いだ正妃は、夫に全く相手にされない。

夫が愛しているのは、美人で妖艶な側妃だけ。

連れて来た使用人はいつの間にか入れ替えられ、味方がいなくなり、全てを諦めていた正妃は、ある日側妃に子が産まれたと知った。自分の子として育てろと無茶振りをした国王と違い、産まれたばかりの赤ん坊は可愛らしかった。

正妃は、子育てを通じて強く逞しくなり、夫を切り捨てると決めた。

※カクヨムさんにも掲載中

※ 『※』があるところは、血の流れるシーンがあります

※センシティブな表現があります。血縁を重視している世界観のためです。このような考え方を肯定するものではありません。不快な表現があればご指摘下さい。

私が王子との結婚式の日に、妹に毒を盛られ、公衆の面前で辱められた。でも今、私は時を戻し、運命を変えに来た。

MayonakaTsuki

恋愛

王子との結婚式の日、私は最も信頼していた人物――自分の妹――に裏切られた。毒を盛られ、公開の場で辱められ、未来の王に拒絶され、私の人生は血と侮辱の中でそこで終わったかのように思えた。しかし、死が私を迎えたとき、不可能なことが起きた――私は同じ回廊で、祭壇の前で目を覚まし、あらゆる涙、嘘、そして一撃の記憶をそのまま覚えていた。今、二度目のチャンスを得た私は、ただ一つの使命を持つ――真実を突き止め、奪われたものを取り戻し、私を破滅させた者たちにその代償を払わせる。もはや、何も以前のままではない。何も許されない。

王子を身籠りました

青の雀

恋愛

婚約者である王太子から、毒を盛って殺そうとした冤罪をかけられ収監されるが、その時すでに王太子の子供を身籠っていたセレンティー。

王太子に黙って、出産するも子供の容姿が王家特有の金髪金眼だった。

再び、王太子が毒を盛られ、死にかけた時、我が子と対面するが…というお話。

もう無理して私に笑いかけなくてもいいですよ?

冬馬亮

恋愛

公爵令嬢のエリーゼは、遅れて出席した夜会で、婚約者のオズワルドがエリーゼへの不満を口にするのを偶然耳にする。

オズワルドを愛していたエリーゼはひどくショックを受けるが、悩んだ末に婚約解消を決意する。

だが、喜んで受け入れると思っていたオズワルドが、なぜか婚約解消を拒否。関係の再構築を提案する。

その後、プレゼント攻撃や突撃訪問の日々が始まるが、オズワルドは別の令嬢をそばに置くようになり・・・

「彼女は友人の妹で、なんとも思ってない。オレが好きなのはエリーゼだ」

「私みたいな女に無理して笑いかけるのも限界だって夜会で愚痴をこぼしてたじゃないですか。よかったですね、これでもう、無理して私に笑いかけなくてよくなりましたよ」

お飾り王妃の死後~王の後悔~

ましゅぺちーの

恋愛

ウィルベルト王国の王レオンと王妃フランチェスカは白い結婚である。

王が愛するのは愛妾であるフレイアただ一人。

ウィルベルト王国では周知の事実だった。

しかしある日王妃フランチェスカが自ら命を絶ってしまう。

最後に王宛てに残された手紙を読み王は後悔に苛まれる。

小説家になろう様にも投稿しています。

側妃は捨てられましたので

なか

恋愛

「この国に側妃など要らないのではないか?」

現王、ランドルフが呟いた言葉。

周囲の人間は内心に怒りを抱きつつ、聞き耳を立てる。

ランドルフは、彼のために人生を捧げて王妃となったクリスティーナ妃を側妃に変え。

別の女性を正妃として迎え入れた。

裏切りに近い行為は彼女の心を確かに傷付け、癒えてもいない内に廃妃にすると宣言したのだ。

あまりの横暴、人道を無視した非道な行い。

だが、彼を止める事は誰にも出来ず。

廃妃となった事実を知らされたクリスティーナは、涙で瞳を潤ませながら「分かりました」とだけ答えた。

王妃として教育を受けて、側妃にされ

廃妃となった彼女。

その半生をランドルフのために捧げ、彼のために献身した事実さえも軽んじられる。

実の両親さえ……彼女を慰めてくれずに『捨てられた女性に価値はない』と非難した。

それらの行為に……彼女の心が吹っ切れた。

屋敷を飛び出し、一人で生きていく事を選択した。

ただコソコソと身を隠すつもりはない。

私を軽んじて。

捨てた彼らに自身の価値を示すため。

捨てられたのは、どちらか……。

後悔するのはどちらかを示すために。

ヤンデレエリートの執愛婚で懐妊させられます

沖田弥子

恋愛

職場の後輩に恋人を略奪された澪。終業後に堪えきれず泣いていたところを、営業部のエリート社員、天王寺明夜に見つかってしまう。彼に優しく慰められながら居酒屋で事の顛末を話していたが、なぜか明夜と一夜を過ごすことに――!? 明夜は傷心した自分を慰めてくれただけだ、と考える澪だったが、翌朝「責任をとってほしい」と明夜に迫られ、婚姻届にサインしてしまった。突如始まった新婚生活。明夜は澪の心と身体を幸せで満たしてくれていたが、徐々に明夜のヤンデレな一面が見えてきて――執着強めな旦那様との極上溺愛ラブストーリー!

過去1ヶ月以内にノーチェの小説・漫画を1話以上レンタルしている

と、ノーチェのすべての番外編を読むことができます。

ユーザ登録のメリット

- 毎日¥0対象作品が毎日1話無料!

- お気に入り登録で最新話を見逃さない!

- しおり機能で小説の続きが読みやすい!

1~3分で完了!

無料でユーザ登録する

すでにユーザの方はログイン

閉じる

本作については削除予定があるため、新規のレンタルはできません。

番外編を閲覧することが出来ません。

過去1ヶ月以内にノーチェの小説・漫画を1話以上レンタルしている

と、ノーチェのすべての番外編を読むことができます。

このユーザをミュートしますか?

※ミュートすると該当ユーザの「小説・投稿漫画・感想・コメント」が非表示になります。ミュートしたことは相手にはわかりません。またいつでもミュート解除できます。

※一部ミュート対象外の箇所がございます。ミュートの対象範囲についての詳細はヘルプにてご確認ください。

※ミュートしてもお気に入りやしおりは解除されません。既にお気に入りやしおりを使用している場合はすべて解除してからミュートを行うようにしてください。