あなたにおすすめの小説

僕《わたし》は誰でしょう

紫音みけ🐾新刊2月中旬発売!

青春

※第7回ライト文芸大賞にて奨励賞を受賞しました。応援してくださった皆様、ありがとうございました。

【あらすじ】

交通事故の後遺症で記憶喪失になってしまった女子高生・比良坂すずは、自分が女であることに違和感を抱く。

「自分はもともと男ではなかったか?」

事故後から男性寄りの思考になり、周囲とのギャップに悩む彼女は、次第に身に覚えのないはずの記憶を思い出し始める。まるで別人のものとしか思えないその記憶は、一体どこから来たのだろうか。

見知らぬ思い出をめぐる青春SF。

※表紙イラスト=ミカスケ様

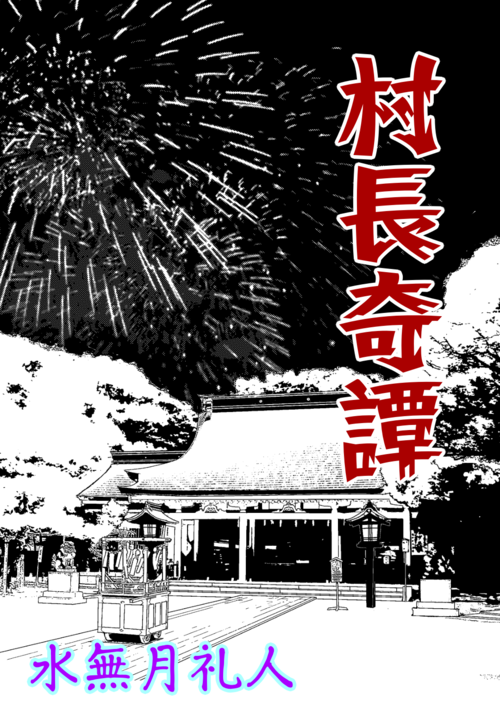

村長奇譚 ~夏祭りの惨劇と少女の亡霊~

水無月礼人

ミステリー

子供達は独立し、長年連れ添った妻は病で死去した。

故郷の田舎町で余生を過ごそうと帰省した主人公(60代・男)は、住民の同調圧力で強引に自治会長(村長)に選ばれてしまう。

嫌々ながらも最大のイベント・夏祭りの準備を始める主人公であるが、彼は様々な怪奇に遭遇することになる。

不運な村長とお気楽青年のバディが事件を華麗に解決!……するかも。

※表紙イラストはフリー素材を組み合わせて作りました。

【アルファポリス】でも公開しています。

遡ったのは君だけじゃない。離縁状を置いて出ていった妻ーー始まりは、そこからだった。

沼野 花

恋愛

私は、夫にも子供にも選ばれなかった。

その事実だけを抱え、離縁を突きつけ、家を出た。

そこで待っていたのは、最悪の出来事――

けれど同時に、人生の扉がひらく瞬間でもあった。

夫は愛人と共に好きに生きればいい。

今さら「本当に愛していたのは君だ」と言われても、裏切ったあなたを許すことはできない。

でも、子供たちの心だけは、必ず取り戻す。

妻にも母にもなれなかった伯爵夫人イネス。

過去を悔いながらも、愛を手に入れることを決めた彼女が辿り着いた先には――

幽縁ノ季楼守

儚方ノ堂

キャラ文芸

「季楼庵当主の代理を務めてもらう」

幼少期、神隠しにあった過去を待つ青年ユメビシ。

迷い込んだ先で、事件に巻き込まれ両手を失い、生死を彷徨うことに。

ただ「死にたくない」と望んだ願いは、ある故人の手を移植することで実現した。

これを境に不死の体質へと変貌したユメビシは、約70年の時を経て、因縁の土地『瞑之島(みんのとう)』へ帰還する。

しかし、どうして今自分がここにいるのか、その理由となる記憶がすっぽり抜け落ちた状態で……。

奇妙な忘却に焦りを抱えながら、手がかりを求め探索するさなか、島の中枢を担う組織『季楼庵(きろうあん)』の面々と関わりを持ち、次々と巻き起こる騒動に身を投じていくのだった。

現代において、人と人ならざる者が共存する瞑之島を舞台に、半ば強制的に当主代理に据えられたユメビシの非日常。

異色の現代ファンタジー✖️和風奇譚✖️ミステリー

様々な思惑が交錯する中、彼の帰還を以て、物語は一つの結末へ動き出す。

その約束は、何十年何百年経ち、たとえ本人達が覚えていなくとも。

幽かな縁で繋がり続け、決して解けない糸となる。

それを人は、因縁――またの名を『呪い』と呼ぶのだった。

わたしの下着 母の私をBBA~と呼ぶことのある息子がまさか...

MisakiNonagase

青春

39才の母・真知子は息子が私の下着を持ち出していることに気づいた。

ネットで同様の事象がないか調べると、案外多いようだ。

さて、真知子は息子を問い詰める? それとも気づかないふりを続けてあげるか?

そのほかに外伝も綴りました。

どうしよう私、弟にお腹を大きくさせられちゃった!~弟大好きお姉ちゃんの秘密の悩み~

さいとう みさき

恋愛

「ま、まさか!?」

あたし三鷹優美(みたかゆうみ)高校一年生。

弟の晴仁(はると)が大好きな普通のお姉ちゃん。

弟とは凄く仲が良いの!

それはそれはものすごく‥‥‥

「あん、晴仁いきなりそんなのお口に入らないよぉ~♡」

そんな関係のあたしたち。

でもある日トイレであたしはアレが来そうなのになかなか来ないのも気にもせずスカートのファスナーを上げると‥‥‥

「うそっ! お腹が出て来てる!?」

お姉ちゃんの秘密の悩みです。

後宮の胡蝶 ~皇帝陛下の秘密の妃~

菱沼あゆ

キャラ文芸

突然の譲位により、若き皇帝となった苑楊は封印されているはずの宮殿で女官らしき娘、洋蘭と出会う。

洋蘭はこの宮殿の牢に住む老人の世話をしているのだと言う。

天女のごとき外見と豊富な知識を持つ洋蘭に心惹かれはじめる苑楊だったが。

洋蘭はまったく思い通りにならないうえに、なにかが怪しい女だった――。

中華後宮ラブコメディ。

ユーザ登録のメリット

- 毎日¥0対象作品が毎日1話無料!

- お気に入り登録で最新話を見逃さない!

- しおり機能で小説の続きが読みやすい!

1~3分で完了!

無料でユーザ登録する

すでにユーザの方はログイン

閉じる