2 / 35

1巻

1-2

しおりを挟む

それはセラフィナが初めてアンジェラと外出したときのことだった。

その日の空はどこまでも深く青く、緑の丘はどこまでも鮮やかで美しかった。丘の下の牧草地や草を食む羊の群れ、小さく目に映る領民らの玩具のような家々を見て、世界はこれほど広く限りがないのだと思った。

幼い子どもにとってはなにもかもが珍しかったのだろう。セラフィナは頂の近くで従者の馬から降ろされるなり、思わずその場から駆け出した。小さな手を大きく広げると、自分の瞳と同じ色の空を、丸ごと抱き締めた気分になる。

『お母様、見て、見て!』

アンジェラは子どもから見ても美しい人だった。煙るような睫毛と憂いを帯びた眼差し、高くて細いすっきりした鼻筋。常に微笑みを浮かべる唇には、うっすらと紅が塗られていた。華奢な身体をラベンダー色のドレスに包み、レースの傘を手にしているさまは、神話の花の精を思わせた。

セラフィナは大好きな母と同じ亜麻色の髪、セレストブルーの瞳であることを、心から誇りに感じていたものだ。

『空の色が私たちといっしょよ! とってもきれいね!!』

アンジェラはセラフィナのそばに歩み寄り、眩しそうに空を見上げた。そして、どこか哀しげな微笑みを浮かべる。

『まあ、確かに同じね。本当に綺麗だこと』

セラフィナはその横顔に首を傾げる。

『お母様……?』

思えばこのころからアンジェラは、遠い目をするようになっていた。セラフィナは彼女の心がこの場にないのを感じ、ひどく心細く不安になる。早く呼び戻さなければ、なにか注意を引くものはないかとあたりを見回した。

やがて少し先にブルーベルの群生を見つけ、喜び勇んで摘みにいった。ブルーベルは紫がかった青の花だ。自分たちの瞳と同じ色の花を見て、きっと母も笑ってくれるだろうと心を弾ませ、釣り鐘がいくつもぶら下がったかのような、鈴蘭にも似た花で手を一杯にする。

『お母様、見て。ブルーベルが咲いていたの。お母様の髪にさしてあげるわ』

娘の愛らしい気遣いに、アンジェラの瞳に柔らかな光が浮かんだ。

『まあ、ありが――』

ところが、気が急いていたためか、アンジェラまであと少しというところで、セラフィナは小石に足を取られ転んでしまった。腹這いに倒れ、額をしたたかに打ちつける。

『大変だわ。お嬢様!』

すぐさま乳母が駆け寄ろうとしたが、アンジェラは手を出しそれを止めた。

『お待ちなさい』

娘に歩み寄りそっと顔を覗き込む。

『セラフィナ、自分の力で立ち上がって、背を伸ばして、前を見なさい』

セラフィナは転んだ衝撃で泣きそうになっていたが、アンジェラの言葉に驚き、涙が引いた。これまでは乳母や使用人らが必ず抱き起こしてくれていたし、アンジェラも優しく撫でて慰めてくれていたからだ。自分を見上げるセラフィナに、アンジェラはゆっくりと繰り返す。

『あなたにならできるわ。あなたは強い子なのだから』

セラフィナは何度か目を瞬いたが、やがて言われるとおりに痛みを堪えて身体を動かした。土に汚れたドレスを見て、また涙が出そうになる。それでもセラフィナは歯を食いしばった。

立ち上がった次の瞬間、ふたたびセレストブルーの空が見えた。痛みはまだおさまらないけれど、惨めな気持ちがすっとその青に溶けていく気がする。人は悲しいから俯くのだが、俯くことでより悲しくなるのだと、セラフィナはそのとき初めて知った。意志の力で背を伸ばして前を見ることは、そうした気持ちを振り払い、おのれを奮い立たせる力があるのだとも。

アンジェラの手がふわりと肩に乗せられた。

『まあすごい、頑張ったわね。セラフィナは世界一素晴らしい子よ』

母にこれ以上ないほど褒められ、セラフィナは生まれて初めて誇らしさを覚えた。

『あなたは大丈夫ね』

アンジェラは、セラフィナについた土を丁寧に拭いながら、ほっと溜め息を吐く。

『あなたは私と違って、きっと何度でも立ち直れる。だから、きっと大丈夫ね……』

――それからは立ち上がれる限りは大丈夫だと、自分に言い聞かせ続けてきたのだ。アンジェラが亡くなったときも、婚約を破棄されたときも、たった一つの心の支えだった。

「……そう。私は大丈夫だわ。だから、背を伸ばして、前を見るの」

セラフィナは言い終えるのと同時に、背を伸ばして真っ直ぐに前を見据えた。母を亡くしエドワードとも別れた今、レノックス家に未練はなかった。愛情を与えられずとも、婚約者を奪われようとも、自分の人生まで汚されるつもりはない。セラフィナは家を出ていくつもりだった。

このために謹慎中は従順に振る舞い、ひたすらどう抜け出すのかを考え、計画を練りに練っていたのだ。ヘンリーとクレアに怪しまれぬように、少しずつ準備を進めていたため、ギリギリまでかかってしまったけれど。

とはいえ、もっとよく注意をしていれば、セラフィナが不自然な行動を取っているのは、なんとなくわかっただろう。ところが、彼らが気づいた様子はまったくなかった。セラフィナは胸を撫で下ろすのと同時に、自分がいかに関心を持たれていないかを実感し、寂しく悲しい思いにも駆られていた。

翌朝、家出の準備のため、セラフィナはベッドの下から服を取り出した。絹のハンカチや革手袋などの比較的高価な小物と引き換えに、メイドらから密かに手に入れていた仕事着と平民の私服である。私服はブラウス、スカート、帽子、靴、鞄とどれも使い古したものだが、変装するにはちょうどいい。セラフィナは仕事着に着替え長い髪を纏めると、特徴的な瞳を前髪で隠した。次いでアーチ形の大窓に手をかけ、なるべく音を立てずに開く。セラフィナは地面に下り立ちすぐさま裏手へ回った。

レノックス邸は頑丈な鉄柵で囲まれており、二人の屈強な門番が屋敷を守っている。正面からではとても突破できないだろう。そこでセラフィナは、屋敷の裏手にある使用人専用の出入り口を狙うことにした。無論そこにも門番はいるのだが、ひとりだけなのだ。しかも、毎朝五時にはこの出入り口から、食材の買い出し担当のメイドが出ていく。セラフィナはそんなメイドのひとりに扮し裏門を訪ねた。

「おはよう。門を開けてくれる? 市場にいくの」

「ああ、はいはい。ちょっと早くないか?」

かけられた疑問の言葉に、セラフィナは平静を装い答える。

「エリカ様がもうお目覚めになって、新鮮な卵のオムレツをすぐに食べたいとおっしゃったのよ。急がなきゃ叱られてしまうわ」

「あーあ、またか。あのお嬢様も相変わらずだなぁ。ほいよ、いってきな」

言葉とともに出入り口が音を立てて開かれた。セラフィナはあっさりと通され驚いたが、門番はセラフィナを疑った様子はない。

こうして、まんまと生家から脱出することに成功したのだった。

とりあえずは、乗り合い馬車の停留所のある町を目指す。セラフィナは歩きながら行き先について考えていた。家出を計画した際に真っ先に浮かんだのが、アンジェラの実家に当たるカーライル家だ。

カーライル家では奇しくもアンジェラの死の一ヶ月前に、セラフィナの祖父に当たる当主が病で亡くなっている。現在は叔父のブライアンが跡を継いでいるはずだった。

もっともブライアンがセラフィナを受け入れてくれるという自信はなかった。アンジェラから弟と仲が悪かったとは聞いていないが、彼はアンジェラの葬儀にこなかったからだ。今思えば当時は引き継ぎなどが忙しかったせいなのかもしれない。けれど、どうしても心にわだかまりは残ってしまう。

おまけにセラフィナは幼いころに数度しかブライアンに会っておらず、もはやその記憶は薄れ、顔すら覚えていない。ブライアンも同じであれば縁の薄いセラフィナを、しかも婚約を破棄され醜聞を振りまいた彼女を、積極的に保護するとは思えなかった。

それでも他に選択肢がなかった。まだ起きてもいない出来事を想像し、負の感情に振り回されても仕方がない。

「いくしかないんだわ……」

セラフィナはふと顔を上げ、足を止めた。しばらく先の町にある教会の尖塔が見えたからだ。目指す町はさらに先にあり、長い道のりを思ってふうっと溜め息を吐く。慣れない靴と歩きのせいで踵はすり剥け、血が滲んでいた。

「……っ」

痛みで顔を歪めるも、足を止めることはなかった。

それから一週間が過ぎたころ――セラフィナは七つ北にある町にいた。わずかな所持金で乗り合い馬車を乗り継ぎ、安い宿屋に泊まり、とにかくいけるところまでいったのだ。

冷遇されていたとはいえやはり貴族の令嬢であり、世間知らずであったセラフィナにとって、楽な旅路ではなかった。いかにも怪しい男性に声をかけられ、どこかへ連れ込まれそうになったのは一度や二度ではない。今も無事なのは奇跡と言っていいだろう。

ところがこの町に着いて乗合馬車から降り立ったところで、所持金が残りごくわずかだと気づき、夕闇の大通りで途方に暮れる。宿屋を借りられないので、セラフィナは仕方なく路地裏に一枚きりの上着を敷き、そこに腰を下ろして壁に寄りかかった。寒さをしのごうと自分で自分を抱き締め、溜め息を吐く。

ようやくここまできたが、カーライル領まではまだ遠い。王都を挟んでさらに五〇マイルは先にあり、手持ちの銀貨一枚程度では間に合わないだろう。押し寄せる不安にかたく瞼を閉じる。

そのとき、突然誰かに呼ばれ、セラフィナは目を開けた。

「あんた、なにやっているの?」

人のよさそうな大柄の女性だった。褐色の髪は後ろでまとめ、紺の簡素なドレスにエプロンをつけている。年齢は三十代後半だろうか。女性は腰を屈めセラフィナの顔を覗き込む。

「この町は治安が悪いわけじゃないけど、若い娘が外で寝るとなると、さすがに貞操の保証はできないよ」

セラフィナは呆気に取られて女性を見上げた。

「あ、あの……」

「あら、あんた、いい目をしているねぇ。なにかわけあり?」

女性はセラフィナの肩に手を置き、にっと笑う。

「なんだったらうちにくる? 少し手伝ってくれれば食事と宿くらいあげられるよ。私はそこの曲がり角にある食堂の女将のエリナーさ」

食事と宿と言われてしまうと、セラフィナの心は否が応でも傾く。エリナーの眼差しの優しさと温かさが、アンジェラによく似ていたのも決め手になった。おずおずと立ち上がったセラフィナは、ありがたさに涙が滲みそうになり、慌てて目元を擦った。

「……では、お世話になってよろしいですか」

エリナーはまたにっと笑いセラフィナの手首を掴んだ。

「さあ、こっちだよ!」

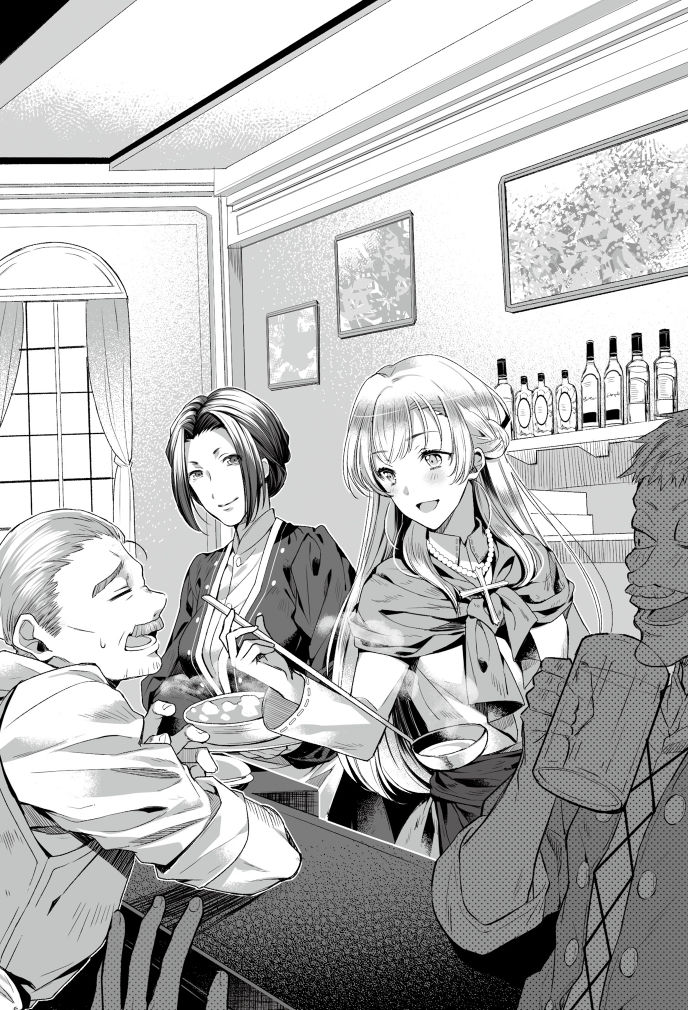

彼女の運営する石造りの食堂は古く狭かった。店内には煤けたカウンターとテーブル六つが据えつけられていて、どの席も労働者の男性たちでごった返している。

セラフィナは一瞬中に入るのに躊躇したが、有無を言わさずエリナーに腕を引っ張られてしまった。カウンター内の厨房に押し込まれるなり、湯気の立つスープとコップを渡される。

「はい、お願い!」

「え、え?」

「そっちのエールは右の奥の髭の爺さんね。そっちのスープはカウンター左端の茶髪の男性」

どうやら料理を運べと言っているらしい。

「おーい、女将、料理はまだか」

呆気に取られるセラフィナに、エリナーはほらほらと手を振った。

「早くいってあげて。あの人たちお腹ペコペコなんだから」

セラフィナは戸惑いながらも、食器をそれぞれ手に持った。ところが、スープを零さず運ぶのが意外に難しい。コップいっぱいに入っているエールも、少々テーブルにかけてしまった。

「もっ、申し訳ございません!」

「いいって、いいって」

真っ青になって謝るセラフィナに、男たちがげらげらと笑う。

「姉ちゃん、今日が初めてか? 初々しいなぁ」

「まー、すぐ慣れるって。元気出しな!!」

「申し訳ございません、申し訳ございません」

セラフィナはそう繰り返しつつ、カウンターへ引っ込んだ。中ではエリナーも笑いながら待ち構えている。

「はい、じゃあ、次はこれね」

今度は野菜の入った籠とナイフを渡された。

「皮を剥いて適当に切ってね。で、火にかけているスープが煮立ったら放り込んで、柔らかくなったころに塩を振って。適量よりは多めにして、ちょっと塩辛いかな? って思う程度にね。みんな働いて汗をかいているから」

皮を剥く。適当に切る。放り込む。塩を振る。味見をする――すべてがセラフィナにとっては未知の言葉だった。エリナーがさっさと向こうにいこうとするのを慌てて引き留め、恥を忍んで尋ねる。

「あ、あの、あの、適当に切るって大きさはどれくらいなんですか? スープが煮立つってどんな状態なんですか? 塩の適量ってどれくらいなんですか?」

「えっ? ああ、そっか。貸してごらん」

エリナーは頭を掻くとナイフを受け取った。籠からイモらしき物体を手に取ると、あっという間に丸裸にする。そして調理台にあるまな板に乗せ、小気味よい音を立てて一口大に切り分けた。

「すごい……」

感動するセラフィナに、エリナーは「慣れよ」と微笑んだ。

「スープは時間がかかってもいいから、まずは皮剥きをゆっくりやってごらん。ちょっとくらい皮が残っていても気にしないよ」

「で、でも」

「なぁに、死ななけりゃいいのよ。美味しければなんとかなるものさ」

エリナーに背中を叩かれ、セラフィナも笑ってしまう。

「や……やってみます!」

そして、闘志も露わに、早速イモへと向かった。ナイフは長年使われているのか、手によくなじみ握りやすかった。それでも下ごしらえは簡単ではなく、思った以上の時間がかかる。手も二度ほど切ってしまった。

セラフィナは痛みを堪えつつ、たった一皿のスープを作るのに、これほど手間がかかっていたのだと驚く。レノックス家にいたころは、食べるばかりで知らなかった。

ふと顔を上げてエリナーの姿を探すと、彼女は焼いた肉を手早く二皿に盛りつけ、あらかじめ作っておいたソースをかけていた。つけ合わせの野菜を添えて、両手に持ってテーブル席に運びに出る。

その一連の動きを、セラフィナが一つのイモを剥く間に、なんと二度もこなしていたのである。他にも時間が少しでも空けば、鼻歌を歌いながら皿を洗っていた。歌劇の主役のような軽快な足取りと手捌きに、セラフィナはつい見惚れてしまう。

はっと我に返るとふたたび作業に集中する。とにかく今は頼まれた下ごしらえを、できる限り早くに終わらせなければならない。

夢中になって働いていると、時間は瞬く間に過ぎて、食堂は深夜も間近にようやく閉店した。セラフィナは疲れ果てた身体を、やっとの思いでカウンターの椅子に預ける。初の下ごしらえと給仕に四苦八苦したものの、致命的な失敗はせずに済んだのが幸いだった。

「お疲れさま」

エリナーに声をかけられ、一杯のスープとパンとともに、少々黒ずんだ銀貨と銅貨が置かれる。セラフィナは目を瞬かせエリナーを見上げた。彼女は笑みを浮かべてセラフィナの隣に腰をかける。

「あんた、働くの初めてだったんだろう? 今日の給料だよ。頑張ってくれたからね」

「こんなにたくさん……」

レノックス家で令嬢として暮らしていたセラフィナにとって、生まれて初めて自分で稼いだお金である。信じられない思いでおそるおそる銀貨に触れると、なぜか胸がいっぱいになるのを感じた。

「あの……ありがとうございます。このお店は女将さんおひとりだけなんですか?」

「そう、コツコツ働いてお金を貯めて、二年前やっと開店したの。ただ、最近忙しくなってきたから、人手が欲しいと思っていたところ」

エリナーはなんでもないことみたいに答えたが、セラフィナは雷に打たれたような衝撃を受けた。これまでセラフィナがいた貴族の社会では、女性が働くなどもってのほかだったからだ。貴族の女性が学ぶものといえば、読み書きや計算の他に社交、ダンス、刺繍である。いずれはよき妻、よき母となることだけを求められていた。

貴族の女性のみならず平民ですら、こうして女性が表に立って働くことは珍しい。女性の仕事とは農村での手伝いか、よくて乳母やメイドくらいなのだ。

「お辛くは……なかったですか?」

貴族と男性が尊ばれるこの国――大アルビオン王国で、平民であるエリナーがどんな辛酸を舐めたのか、セラフィナには想像もつかなかった。彼女はカウンターに手を組み、あははと笑う。

「そりゃ嫌なこともたーくさんあったさ。けど、今は幸せよ。自分の力で生きていけるからね」

――自分の力で生きていける。

家にも親にも親族にも頼らない。なんと素晴らしいことかと思ったが、エリナーのようになるためには並々ならぬ強さと覚悟が必要だろう。セラフィナは一枚の銀貨をぐっと握り締めた。

「私にも、できるでしょうか?」

立ち働く自分の姿を想像してみる。

「ああ、もちろん」

エリナーは間髪を容れずに答え、セラフィナの肩をふたたび叩いた。

「そう望みさえすればできるさ」

その手は水仕事に荒れ、節々も目立っていたが、目と同じように優しく温かかった。

◇◆◇◆◇

セラフィナが食堂のエリナーに勧められ、住み込みで働き始めてから一年が過ぎた。その間にセラフィナは十六歳になり、なにもできない貴族の令嬢から、食堂の看板娘へ転身を遂げていた。

今日も昼食時の食堂は、腹ペコの男たちでいっぱいである。

「おおい、スープ追加頼んだ」

「俺はレバーのゼリーとパン。あ、スープもな」

「俺は野菜のサンドイッチな。で、やっぱりスープ」

「はいはーい、お待ちください! ちょっと順番前後しますよー」

次々とくる注文を頭に叩き込み、セラフィナは厨房に引っ込んだ。まずは野菜のサンドイッチである。焼いたパンをまな板に置くと、レタスと玉ねぎのピクルス、薄く切ったチーズを載せた。仕上げに塩と乾燥ハーブを手早く振り、もう一枚のパンを重ねれば完成だ。

「はい、どうぞ」

セラフィナはカウンター席の男性に、笑顔とともにサンドイッチを手渡した。

「次はスープね」

奥ではほどよく煮込まれたスープが、いかにも美味しそうな香りを放っている。セラフィナは食器棚から三枚の皿を出すと、あっという間にスープを注いでいった。具を取り分けている最中に、客のひとりが声をかける。

「俺、イモ少なめにして」

「いけませんよ!」

セラフィナは腰に手を当て客を叱った。

「ちゃんと食べなきゃ大きくなれませんよ!」

「いやあ、俺、もう五十過ぎだぜ? 大きくなる必要ねえって」

いい年をした男性の泣き言に、店内にどっと笑い声が上がった。セラフィナもいつもと変わらぬやり取りに、屈託のない笑みを浮かべる。厨房のエリナーはそんなセラフィナを、母親のような眼差しで見つめていた。

食堂の営業は午前十一時から午後三時、午後五時から夜九時までの二部に分かれている。客入りのいい日には時間を過ぎることもままあり、今日も昼時の終わりが四時にずれ込んでしまった。そのぶん夜の仕込みを急がなければならず、セラフィナは目の前に積み上げられたイモを、片端から手早く剥いていた。

「すっかりうまくなったね。もう十年もやっているみたいだ」

エリナーがカウンター越しに、しみじみとセラフィナを眺める。セラフィナは飾り気のない褒め言葉に頬を染めた。

「……ありがとうございます」

この一年で料理や給仕を一日も休まず叩き込まれた。初めは手に擦り傷や切り傷が絶えなかったが、努力の甲斐あってか、今では手際よくこなせるようになっている。

エリナーは目を細めテーブルを拭き始めた。

「フィーナがきてくれたおかげで大助かりだよ」

エリナーがセラフィナをフィーナと呼ぶのは、セラフィナが初めにそう名乗ったからだ。自分は貴族の令嬢なのだと、正体を打ち明ける勇気はなかった。アルビオンでは貴族と平民は、生活も、価値観もなにもかもが違い、双方が互いを別人種だと認識している。本来であれば交わることなど一生ない貴族の出身だと知られれば、さすがのエリナーも態度を変えてしまうだろうと恐れたのだ。

それに、エリナーのことは信用しているものの、情報が漏えいするのも避けたかった。いつレノックス家の手の者が現れ、連れ戻されるかわからないのだ。万が一そうなってしまえば、意に沿わぬ老人との結婚を強いられ、死んだように生きていくしかない。自由と自立を経験してしまった以上、そんな生活に耐えられるはずがなく、できればこのまま食堂で働きたかった。

もちろん、レノックス家にいたころと比べれば暮らしは貧しい。一日中の労働で手は荒れ、足も棒みたいになる日ばかりだ。それでもここでは「ありがとう」と感謝されたり、「ああ、美味い。またくるよ!」と褒めてもらえたりする。ちゃんと自分を見てもらえるのだ。それがなによりも生きる喜びとなる。

「フィーナ」

エリナーに呼ばれたセラフィナは、はっと顔を上げた。

「悪いけど、大通りの肉屋で鳥肉を三羽分買ってきてくれる? 今日はたっぷり肉を入れてみんなに振る舞おう」

「はい、わかりました!」

セラフィナはバスケットを手に出入り口を開けた。通りを歩きながら脇に並ぶ店や、道に咲く花、空を流れる雲を楽しむ。頬を撫でる秋の風が気持ちよく、気分がいつにも増して明るくなった。

途中、布地屋の磨き抜かれた窓ガラスに自分の姿が映り、何気なく立ち止まる。艶のない薄い茶の髪と肉づきの悪い身体だ。セラフィナの姿は母を亡くした十三歳から、時を止めたようにほとんど変わっていなかった。

レノックス家にいたころは幼く、美しいとは言えないこの姿に劣等感があった。だが、今となってはこれでよかったのだと思う。平民にまじっても違和感がないからだ。なにが幸いするのかわからないと思いつつ、セラフィナはふたたび肉屋に向かって歩き始めた。

ちょうど解体した家畜を運び込んだばかりなのか、肉屋には新鮮な鳥獣肉がたくさんあった。軒先には羽を毟られた鳥や羊の腸が吊るされ、カウンターにも様々な部位が並べられている。別通りにある食堂の主人も買い物にきており、熱心に羊肉を品定めしていた。

セラフィナは吊るされた鳥から三羽を選び、バスケットいっぱいに詰めてもらった。エプロンのポケットから銀貨を取り出し店主に手渡す。

「ありがとうございます。こちら代金です」

「おうよ、また頼むな」

店主は片手でコインを受け取り、もう片手を腰に当てつつ、カウンター越しにセラフィナを眺めた。

「……? なにか?」

「ん、いや、なんでもねぇよ。女将によろしくな」

店主は早くいきなと手を振った。セラフィナは戸惑いながらも元きた道を戻る。

その背を見送った別通りの食堂の主人が頭を掻いた。

「あー、さっきあんたが言っていたのってあの娘かぁ。確かに言われりゃそんな感じの目の色だったなぁ」

「向こうも今日あたり確かめにくるとか言っていたぜ。ま、違っていてもたいしたことじゃねえさ」

店主はカウンターの片隅に置かれたメモを手に取った。一昨日、商人組合を通じてとある通達があったのだ。

『探し人あり。身体的特徴は、身長がやや低い、痩せ型、セレストブルーの瞳の娘。セレストブルーとは深みのある紫がかった青。情報提供者には全員に報酬金。本人の場合さらに金貨十枚を追加。なお、探し人本人ではない場合も罰則はなし。連絡は各組合にまで』

「どうせ別人なんだろうが、金貨十枚は魅力的だよな」

肩を竦め、メモを丸めて後ろにぽいと捨てる。

「はてさて、このセレストブルーの瞳の娘はなにをしでかしたんだか」

大方、借金取りから逃げ出したのだろうと、店主は手の汚れを拭いつつ仕事に戻ったのだった。

その日の空はどこまでも深く青く、緑の丘はどこまでも鮮やかで美しかった。丘の下の牧草地や草を食む羊の群れ、小さく目に映る領民らの玩具のような家々を見て、世界はこれほど広く限りがないのだと思った。

幼い子どもにとってはなにもかもが珍しかったのだろう。セラフィナは頂の近くで従者の馬から降ろされるなり、思わずその場から駆け出した。小さな手を大きく広げると、自分の瞳と同じ色の空を、丸ごと抱き締めた気分になる。

『お母様、見て、見て!』

アンジェラは子どもから見ても美しい人だった。煙るような睫毛と憂いを帯びた眼差し、高くて細いすっきりした鼻筋。常に微笑みを浮かべる唇には、うっすらと紅が塗られていた。華奢な身体をラベンダー色のドレスに包み、レースの傘を手にしているさまは、神話の花の精を思わせた。

セラフィナは大好きな母と同じ亜麻色の髪、セレストブルーの瞳であることを、心から誇りに感じていたものだ。

『空の色が私たちといっしょよ! とってもきれいね!!』

アンジェラはセラフィナのそばに歩み寄り、眩しそうに空を見上げた。そして、どこか哀しげな微笑みを浮かべる。

『まあ、確かに同じね。本当に綺麗だこと』

セラフィナはその横顔に首を傾げる。

『お母様……?』

思えばこのころからアンジェラは、遠い目をするようになっていた。セラフィナは彼女の心がこの場にないのを感じ、ひどく心細く不安になる。早く呼び戻さなければ、なにか注意を引くものはないかとあたりを見回した。

やがて少し先にブルーベルの群生を見つけ、喜び勇んで摘みにいった。ブルーベルは紫がかった青の花だ。自分たちの瞳と同じ色の花を見て、きっと母も笑ってくれるだろうと心を弾ませ、釣り鐘がいくつもぶら下がったかのような、鈴蘭にも似た花で手を一杯にする。

『お母様、見て。ブルーベルが咲いていたの。お母様の髪にさしてあげるわ』

娘の愛らしい気遣いに、アンジェラの瞳に柔らかな光が浮かんだ。

『まあ、ありが――』

ところが、気が急いていたためか、アンジェラまであと少しというところで、セラフィナは小石に足を取られ転んでしまった。腹這いに倒れ、額をしたたかに打ちつける。

『大変だわ。お嬢様!』

すぐさま乳母が駆け寄ろうとしたが、アンジェラは手を出しそれを止めた。

『お待ちなさい』

娘に歩み寄りそっと顔を覗き込む。

『セラフィナ、自分の力で立ち上がって、背を伸ばして、前を見なさい』

セラフィナは転んだ衝撃で泣きそうになっていたが、アンジェラの言葉に驚き、涙が引いた。これまでは乳母や使用人らが必ず抱き起こしてくれていたし、アンジェラも優しく撫でて慰めてくれていたからだ。自分を見上げるセラフィナに、アンジェラはゆっくりと繰り返す。

『あなたにならできるわ。あなたは強い子なのだから』

セラフィナは何度か目を瞬いたが、やがて言われるとおりに痛みを堪えて身体を動かした。土に汚れたドレスを見て、また涙が出そうになる。それでもセラフィナは歯を食いしばった。

立ち上がった次の瞬間、ふたたびセレストブルーの空が見えた。痛みはまだおさまらないけれど、惨めな気持ちがすっとその青に溶けていく気がする。人は悲しいから俯くのだが、俯くことでより悲しくなるのだと、セラフィナはそのとき初めて知った。意志の力で背を伸ばして前を見ることは、そうした気持ちを振り払い、おのれを奮い立たせる力があるのだとも。

アンジェラの手がふわりと肩に乗せられた。

『まあすごい、頑張ったわね。セラフィナは世界一素晴らしい子よ』

母にこれ以上ないほど褒められ、セラフィナは生まれて初めて誇らしさを覚えた。

『あなたは大丈夫ね』

アンジェラは、セラフィナについた土を丁寧に拭いながら、ほっと溜め息を吐く。

『あなたは私と違って、きっと何度でも立ち直れる。だから、きっと大丈夫ね……』

――それからは立ち上がれる限りは大丈夫だと、自分に言い聞かせ続けてきたのだ。アンジェラが亡くなったときも、婚約を破棄されたときも、たった一つの心の支えだった。

「……そう。私は大丈夫だわ。だから、背を伸ばして、前を見るの」

セラフィナは言い終えるのと同時に、背を伸ばして真っ直ぐに前を見据えた。母を亡くしエドワードとも別れた今、レノックス家に未練はなかった。愛情を与えられずとも、婚約者を奪われようとも、自分の人生まで汚されるつもりはない。セラフィナは家を出ていくつもりだった。

このために謹慎中は従順に振る舞い、ひたすらどう抜け出すのかを考え、計画を練りに練っていたのだ。ヘンリーとクレアに怪しまれぬように、少しずつ準備を進めていたため、ギリギリまでかかってしまったけれど。

とはいえ、もっとよく注意をしていれば、セラフィナが不自然な行動を取っているのは、なんとなくわかっただろう。ところが、彼らが気づいた様子はまったくなかった。セラフィナは胸を撫で下ろすのと同時に、自分がいかに関心を持たれていないかを実感し、寂しく悲しい思いにも駆られていた。

翌朝、家出の準備のため、セラフィナはベッドの下から服を取り出した。絹のハンカチや革手袋などの比較的高価な小物と引き換えに、メイドらから密かに手に入れていた仕事着と平民の私服である。私服はブラウス、スカート、帽子、靴、鞄とどれも使い古したものだが、変装するにはちょうどいい。セラフィナは仕事着に着替え長い髪を纏めると、特徴的な瞳を前髪で隠した。次いでアーチ形の大窓に手をかけ、なるべく音を立てずに開く。セラフィナは地面に下り立ちすぐさま裏手へ回った。

レノックス邸は頑丈な鉄柵で囲まれており、二人の屈強な門番が屋敷を守っている。正面からではとても突破できないだろう。そこでセラフィナは、屋敷の裏手にある使用人専用の出入り口を狙うことにした。無論そこにも門番はいるのだが、ひとりだけなのだ。しかも、毎朝五時にはこの出入り口から、食材の買い出し担当のメイドが出ていく。セラフィナはそんなメイドのひとりに扮し裏門を訪ねた。

「おはよう。門を開けてくれる? 市場にいくの」

「ああ、はいはい。ちょっと早くないか?」

かけられた疑問の言葉に、セラフィナは平静を装い答える。

「エリカ様がもうお目覚めになって、新鮮な卵のオムレツをすぐに食べたいとおっしゃったのよ。急がなきゃ叱られてしまうわ」

「あーあ、またか。あのお嬢様も相変わらずだなぁ。ほいよ、いってきな」

言葉とともに出入り口が音を立てて開かれた。セラフィナはあっさりと通され驚いたが、門番はセラフィナを疑った様子はない。

こうして、まんまと生家から脱出することに成功したのだった。

とりあえずは、乗り合い馬車の停留所のある町を目指す。セラフィナは歩きながら行き先について考えていた。家出を計画した際に真っ先に浮かんだのが、アンジェラの実家に当たるカーライル家だ。

カーライル家では奇しくもアンジェラの死の一ヶ月前に、セラフィナの祖父に当たる当主が病で亡くなっている。現在は叔父のブライアンが跡を継いでいるはずだった。

もっともブライアンがセラフィナを受け入れてくれるという自信はなかった。アンジェラから弟と仲が悪かったとは聞いていないが、彼はアンジェラの葬儀にこなかったからだ。今思えば当時は引き継ぎなどが忙しかったせいなのかもしれない。けれど、どうしても心にわだかまりは残ってしまう。

おまけにセラフィナは幼いころに数度しかブライアンに会っておらず、もはやその記憶は薄れ、顔すら覚えていない。ブライアンも同じであれば縁の薄いセラフィナを、しかも婚約を破棄され醜聞を振りまいた彼女を、積極的に保護するとは思えなかった。

それでも他に選択肢がなかった。まだ起きてもいない出来事を想像し、負の感情に振り回されても仕方がない。

「いくしかないんだわ……」

セラフィナはふと顔を上げ、足を止めた。しばらく先の町にある教会の尖塔が見えたからだ。目指す町はさらに先にあり、長い道のりを思ってふうっと溜め息を吐く。慣れない靴と歩きのせいで踵はすり剥け、血が滲んでいた。

「……っ」

痛みで顔を歪めるも、足を止めることはなかった。

それから一週間が過ぎたころ――セラフィナは七つ北にある町にいた。わずかな所持金で乗り合い馬車を乗り継ぎ、安い宿屋に泊まり、とにかくいけるところまでいったのだ。

冷遇されていたとはいえやはり貴族の令嬢であり、世間知らずであったセラフィナにとって、楽な旅路ではなかった。いかにも怪しい男性に声をかけられ、どこかへ連れ込まれそうになったのは一度や二度ではない。今も無事なのは奇跡と言っていいだろう。

ところがこの町に着いて乗合馬車から降り立ったところで、所持金が残りごくわずかだと気づき、夕闇の大通りで途方に暮れる。宿屋を借りられないので、セラフィナは仕方なく路地裏に一枚きりの上着を敷き、そこに腰を下ろして壁に寄りかかった。寒さをしのごうと自分で自分を抱き締め、溜め息を吐く。

ようやくここまできたが、カーライル領まではまだ遠い。王都を挟んでさらに五〇マイルは先にあり、手持ちの銀貨一枚程度では間に合わないだろう。押し寄せる不安にかたく瞼を閉じる。

そのとき、突然誰かに呼ばれ、セラフィナは目を開けた。

「あんた、なにやっているの?」

人のよさそうな大柄の女性だった。褐色の髪は後ろでまとめ、紺の簡素なドレスにエプロンをつけている。年齢は三十代後半だろうか。女性は腰を屈めセラフィナの顔を覗き込む。

「この町は治安が悪いわけじゃないけど、若い娘が外で寝るとなると、さすがに貞操の保証はできないよ」

セラフィナは呆気に取られて女性を見上げた。

「あ、あの……」

「あら、あんた、いい目をしているねぇ。なにかわけあり?」

女性はセラフィナの肩に手を置き、にっと笑う。

「なんだったらうちにくる? 少し手伝ってくれれば食事と宿くらいあげられるよ。私はそこの曲がり角にある食堂の女将のエリナーさ」

食事と宿と言われてしまうと、セラフィナの心は否が応でも傾く。エリナーの眼差しの優しさと温かさが、アンジェラによく似ていたのも決め手になった。おずおずと立ち上がったセラフィナは、ありがたさに涙が滲みそうになり、慌てて目元を擦った。

「……では、お世話になってよろしいですか」

エリナーはまたにっと笑いセラフィナの手首を掴んだ。

「さあ、こっちだよ!」

彼女の運営する石造りの食堂は古く狭かった。店内には煤けたカウンターとテーブル六つが据えつけられていて、どの席も労働者の男性たちでごった返している。

セラフィナは一瞬中に入るのに躊躇したが、有無を言わさずエリナーに腕を引っ張られてしまった。カウンター内の厨房に押し込まれるなり、湯気の立つスープとコップを渡される。

「はい、お願い!」

「え、え?」

「そっちのエールは右の奥の髭の爺さんね。そっちのスープはカウンター左端の茶髪の男性」

どうやら料理を運べと言っているらしい。

「おーい、女将、料理はまだか」

呆気に取られるセラフィナに、エリナーはほらほらと手を振った。

「早くいってあげて。あの人たちお腹ペコペコなんだから」

セラフィナは戸惑いながらも、食器をそれぞれ手に持った。ところが、スープを零さず運ぶのが意外に難しい。コップいっぱいに入っているエールも、少々テーブルにかけてしまった。

「もっ、申し訳ございません!」

「いいって、いいって」

真っ青になって謝るセラフィナに、男たちがげらげらと笑う。

「姉ちゃん、今日が初めてか? 初々しいなぁ」

「まー、すぐ慣れるって。元気出しな!!」

「申し訳ございません、申し訳ございません」

セラフィナはそう繰り返しつつ、カウンターへ引っ込んだ。中ではエリナーも笑いながら待ち構えている。

「はい、じゃあ、次はこれね」

今度は野菜の入った籠とナイフを渡された。

「皮を剥いて適当に切ってね。で、火にかけているスープが煮立ったら放り込んで、柔らかくなったころに塩を振って。適量よりは多めにして、ちょっと塩辛いかな? って思う程度にね。みんな働いて汗をかいているから」

皮を剥く。適当に切る。放り込む。塩を振る。味見をする――すべてがセラフィナにとっては未知の言葉だった。エリナーがさっさと向こうにいこうとするのを慌てて引き留め、恥を忍んで尋ねる。

「あ、あの、あの、適当に切るって大きさはどれくらいなんですか? スープが煮立つってどんな状態なんですか? 塩の適量ってどれくらいなんですか?」

「えっ? ああ、そっか。貸してごらん」

エリナーは頭を掻くとナイフを受け取った。籠からイモらしき物体を手に取ると、あっという間に丸裸にする。そして調理台にあるまな板に乗せ、小気味よい音を立てて一口大に切り分けた。

「すごい……」

感動するセラフィナに、エリナーは「慣れよ」と微笑んだ。

「スープは時間がかかってもいいから、まずは皮剥きをゆっくりやってごらん。ちょっとくらい皮が残っていても気にしないよ」

「で、でも」

「なぁに、死ななけりゃいいのよ。美味しければなんとかなるものさ」

エリナーに背中を叩かれ、セラフィナも笑ってしまう。

「や……やってみます!」

そして、闘志も露わに、早速イモへと向かった。ナイフは長年使われているのか、手によくなじみ握りやすかった。それでも下ごしらえは簡単ではなく、思った以上の時間がかかる。手も二度ほど切ってしまった。

セラフィナは痛みを堪えつつ、たった一皿のスープを作るのに、これほど手間がかかっていたのだと驚く。レノックス家にいたころは、食べるばかりで知らなかった。

ふと顔を上げてエリナーの姿を探すと、彼女は焼いた肉を手早く二皿に盛りつけ、あらかじめ作っておいたソースをかけていた。つけ合わせの野菜を添えて、両手に持ってテーブル席に運びに出る。

その一連の動きを、セラフィナが一つのイモを剥く間に、なんと二度もこなしていたのである。他にも時間が少しでも空けば、鼻歌を歌いながら皿を洗っていた。歌劇の主役のような軽快な足取りと手捌きに、セラフィナはつい見惚れてしまう。

はっと我に返るとふたたび作業に集中する。とにかく今は頼まれた下ごしらえを、できる限り早くに終わらせなければならない。

夢中になって働いていると、時間は瞬く間に過ぎて、食堂は深夜も間近にようやく閉店した。セラフィナは疲れ果てた身体を、やっとの思いでカウンターの椅子に預ける。初の下ごしらえと給仕に四苦八苦したものの、致命的な失敗はせずに済んだのが幸いだった。

「お疲れさま」

エリナーに声をかけられ、一杯のスープとパンとともに、少々黒ずんだ銀貨と銅貨が置かれる。セラフィナは目を瞬かせエリナーを見上げた。彼女は笑みを浮かべてセラフィナの隣に腰をかける。

「あんた、働くの初めてだったんだろう? 今日の給料だよ。頑張ってくれたからね」

「こんなにたくさん……」

レノックス家で令嬢として暮らしていたセラフィナにとって、生まれて初めて自分で稼いだお金である。信じられない思いでおそるおそる銀貨に触れると、なぜか胸がいっぱいになるのを感じた。

「あの……ありがとうございます。このお店は女将さんおひとりだけなんですか?」

「そう、コツコツ働いてお金を貯めて、二年前やっと開店したの。ただ、最近忙しくなってきたから、人手が欲しいと思っていたところ」

エリナーはなんでもないことみたいに答えたが、セラフィナは雷に打たれたような衝撃を受けた。これまでセラフィナがいた貴族の社会では、女性が働くなどもってのほかだったからだ。貴族の女性が学ぶものといえば、読み書きや計算の他に社交、ダンス、刺繍である。いずれはよき妻、よき母となることだけを求められていた。

貴族の女性のみならず平民ですら、こうして女性が表に立って働くことは珍しい。女性の仕事とは農村での手伝いか、よくて乳母やメイドくらいなのだ。

「お辛くは……なかったですか?」

貴族と男性が尊ばれるこの国――大アルビオン王国で、平民であるエリナーがどんな辛酸を舐めたのか、セラフィナには想像もつかなかった。彼女はカウンターに手を組み、あははと笑う。

「そりゃ嫌なこともたーくさんあったさ。けど、今は幸せよ。自分の力で生きていけるからね」

――自分の力で生きていける。

家にも親にも親族にも頼らない。なんと素晴らしいことかと思ったが、エリナーのようになるためには並々ならぬ強さと覚悟が必要だろう。セラフィナは一枚の銀貨をぐっと握り締めた。

「私にも、できるでしょうか?」

立ち働く自分の姿を想像してみる。

「ああ、もちろん」

エリナーは間髪を容れずに答え、セラフィナの肩をふたたび叩いた。

「そう望みさえすればできるさ」

その手は水仕事に荒れ、節々も目立っていたが、目と同じように優しく温かかった。

◇◆◇◆◇

セラフィナが食堂のエリナーに勧められ、住み込みで働き始めてから一年が過ぎた。その間にセラフィナは十六歳になり、なにもできない貴族の令嬢から、食堂の看板娘へ転身を遂げていた。

今日も昼食時の食堂は、腹ペコの男たちでいっぱいである。

「おおい、スープ追加頼んだ」

「俺はレバーのゼリーとパン。あ、スープもな」

「俺は野菜のサンドイッチな。で、やっぱりスープ」

「はいはーい、お待ちください! ちょっと順番前後しますよー」

次々とくる注文を頭に叩き込み、セラフィナは厨房に引っ込んだ。まずは野菜のサンドイッチである。焼いたパンをまな板に置くと、レタスと玉ねぎのピクルス、薄く切ったチーズを載せた。仕上げに塩と乾燥ハーブを手早く振り、もう一枚のパンを重ねれば完成だ。

「はい、どうぞ」

セラフィナはカウンター席の男性に、笑顔とともにサンドイッチを手渡した。

「次はスープね」

奥ではほどよく煮込まれたスープが、いかにも美味しそうな香りを放っている。セラフィナは食器棚から三枚の皿を出すと、あっという間にスープを注いでいった。具を取り分けている最中に、客のひとりが声をかける。

「俺、イモ少なめにして」

「いけませんよ!」

セラフィナは腰に手を当て客を叱った。

「ちゃんと食べなきゃ大きくなれませんよ!」

「いやあ、俺、もう五十過ぎだぜ? 大きくなる必要ねえって」

いい年をした男性の泣き言に、店内にどっと笑い声が上がった。セラフィナもいつもと変わらぬやり取りに、屈託のない笑みを浮かべる。厨房のエリナーはそんなセラフィナを、母親のような眼差しで見つめていた。

食堂の営業は午前十一時から午後三時、午後五時から夜九時までの二部に分かれている。客入りのいい日には時間を過ぎることもままあり、今日も昼時の終わりが四時にずれ込んでしまった。そのぶん夜の仕込みを急がなければならず、セラフィナは目の前に積み上げられたイモを、片端から手早く剥いていた。

「すっかりうまくなったね。もう十年もやっているみたいだ」

エリナーがカウンター越しに、しみじみとセラフィナを眺める。セラフィナは飾り気のない褒め言葉に頬を染めた。

「……ありがとうございます」

この一年で料理や給仕を一日も休まず叩き込まれた。初めは手に擦り傷や切り傷が絶えなかったが、努力の甲斐あってか、今では手際よくこなせるようになっている。

エリナーは目を細めテーブルを拭き始めた。

「フィーナがきてくれたおかげで大助かりだよ」

エリナーがセラフィナをフィーナと呼ぶのは、セラフィナが初めにそう名乗ったからだ。自分は貴族の令嬢なのだと、正体を打ち明ける勇気はなかった。アルビオンでは貴族と平民は、生活も、価値観もなにもかもが違い、双方が互いを別人種だと認識している。本来であれば交わることなど一生ない貴族の出身だと知られれば、さすがのエリナーも態度を変えてしまうだろうと恐れたのだ。

それに、エリナーのことは信用しているものの、情報が漏えいするのも避けたかった。いつレノックス家の手の者が現れ、連れ戻されるかわからないのだ。万が一そうなってしまえば、意に沿わぬ老人との結婚を強いられ、死んだように生きていくしかない。自由と自立を経験してしまった以上、そんな生活に耐えられるはずがなく、できればこのまま食堂で働きたかった。

もちろん、レノックス家にいたころと比べれば暮らしは貧しい。一日中の労働で手は荒れ、足も棒みたいになる日ばかりだ。それでもここでは「ありがとう」と感謝されたり、「ああ、美味い。またくるよ!」と褒めてもらえたりする。ちゃんと自分を見てもらえるのだ。それがなによりも生きる喜びとなる。

「フィーナ」

エリナーに呼ばれたセラフィナは、はっと顔を上げた。

「悪いけど、大通りの肉屋で鳥肉を三羽分買ってきてくれる? 今日はたっぷり肉を入れてみんなに振る舞おう」

「はい、わかりました!」

セラフィナはバスケットを手に出入り口を開けた。通りを歩きながら脇に並ぶ店や、道に咲く花、空を流れる雲を楽しむ。頬を撫でる秋の風が気持ちよく、気分がいつにも増して明るくなった。

途中、布地屋の磨き抜かれた窓ガラスに自分の姿が映り、何気なく立ち止まる。艶のない薄い茶の髪と肉づきの悪い身体だ。セラフィナの姿は母を亡くした十三歳から、時を止めたようにほとんど変わっていなかった。

レノックス家にいたころは幼く、美しいとは言えないこの姿に劣等感があった。だが、今となってはこれでよかったのだと思う。平民にまじっても違和感がないからだ。なにが幸いするのかわからないと思いつつ、セラフィナはふたたび肉屋に向かって歩き始めた。

ちょうど解体した家畜を運び込んだばかりなのか、肉屋には新鮮な鳥獣肉がたくさんあった。軒先には羽を毟られた鳥や羊の腸が吊るされ、カウンターにも様々な部位が並べられている。別通りにある食堂の主人も買い物にきており、熱心に羊肉を品定めしていた。

セラフィナは吊るされた鳥から三羽を選び、バスケットいっぱいに詰めてもらった。エプロンのポケットから銀貨を取り出し店主に手渡す。

「ありがとうございます。こちら代金です」

「おうよ、また頼むな」

店主は片手でコインを受け取り、もう片手を腰に当てつつ、カウンター越しにセラフィナを眺めた。

「……? なにか?」

「ん、いや、なんでもねぇよ。女将によろしくな」

店主は早くいきなと手を振った。セラフィナは戸惑いながらも元きた道を戻る。

その背を見送った別通りの食堂の主人が頭を掻いた。

「あー、さっきあんたが言っていたのってあの娘かぁ。確かに言われりゃそんな感じの目の色だったなぁ」

「向こうも今日あたり確かめにくるとか言っていたぜ。ま、違っていてもたいしたことじゃねえさ」

店主はカウンターの片隅に置かれたメモを手に取った。一昨日、商人組合を通じてとある通達があったのだ。

『探し人あり。身体的特徴は、身長がやや低い、痩せ型、セレストブルーの瞳の娘。セレストブルーとは深みのある紫がかった青。情報提供者には全員に報酬金。本人の場合さらに金貨十枚を追加。なお、探し人本人ではない場合も罰則はなし。連絡は各組合にまで』

「どうせ別人なんだろうが、金貨十枚は魅力的だよな」

肩を竦め、メモを丸めて後ろにぽいと捨てる。

「はてさて、このセレストブルーの瞳の娘はなにをしでかしたんだか」

大方、借金取りから逃げ出したのだろうと、店主は手の汚れを拭いつつ仕事に戻ったのだった。

0

あなたにおすすめの小説

愛された側妃と、愛されなかった正妃

編端みどり

恋愛

隣国から嫁いだ正妃は、夫に全く相手にされない。

夫が愛しているのは、美人で妖艶な側妃だけ。

連れて来た使用人はいつの間にか入れ替えられ、味方がいなくなり、全てを諦めていた正妃は、ある日側妃に子が産まれたと知った。自分の子として育てろと無茶振りをした国王と違い、産まれたばかりの赤ん坊は可愛らしかった。

正妃は、子育てを通じて強く逞しくなり、夫を切り捨てると決めた。

※カクヨムさんにも掲載中

※ 『※』があるところは、血の流れるシーンがあります

※センシティブな表現があります。血縁を重視している世界観のためです。このような考え方を肯定するものではありません。不快な表現があればご指摘下さい。

私が王子との結婚式の日に、妹に毒を盛られ、公衆の面前で辱められた。でも今、私は時を戻し、運命を変えに来た。

MayonakaTsuki

恋愛

王子との結婚式の日、私は最も信頼していた人物――自分の妹――に裏切られた。毒を盛られ、公開の場で辱められ、未来の王に拒絶され、私の人生は血と侮辱の中でそこで終わったかのように思えた。しかし、死が私を迎えたとき、不可能なことが起きた――私は同じ回廊で、祭壇の前で目を覚まし、あらゆる涙、嘘、そして一撃の記憶をそのまま覚えていた。今、二度目のチャンスを得た私は、ただ一つの使命を持つ――真実を突き止め、奪われたものを取り戻し、私を破滅させた者たちにその代償を払わせる。もはや、何も以前のままではない。何も許されない。

もう無理して私に笑いかけなくてもいいですよ?

冬馬亮

恋愛

公爵令嬢のエリーゼは、遅れて出席した夜会で、婚約者のオズワルドがエリーゼへの不満を口にするのを偶然耳にする。

オズワルドを愛していたエリーゼはひどくショックを受けるが、悩んだ末に婚約解消を決意する。

だが、喜んで受け入れると思っていたオズワルドが、なぜか婚約解消を拒否。関係の再構築を提案する。

その後、プレゼント攻撃や突撃訪問の日々が始まるが、オズワルドは別の令嬢をそばに置くようになり・・・

「彼女は友人の妹で、なんとも思ってない。オレが好きなのはエリーゼだ」

「私みたいな女に無理して笑いかけるのも限界だって夜会で愚痴をこぼしてたじゃないですか。よかったですね、これでもう、無理して私に笑いかけなくてよくなりましたよ」

娼館で元夫と再会しました

無味無臭(不定期更新)

恋愛

公爵家に嫁いですぐ、寡黙な夫と厳格な義父母との関係に悩みホームシックにもなった私は、ついに耐えきれず離縁状を机に置いて嫁ぎ先から逃げ出した。

しかし実家に帰っても、そこに私の居場所はない。

連れ戻されてしまうと危惧した私は、自らの体を売って生計を立てることにした。

「シーク様…」

どうして貴方がここに?

元夫と娼館で再会してしまうなんて、なんという不運なの!

私が死んで満足ですか?

マチバリ

恋愛

王太子に婚約破棄を告げられた伯爵令嬢ロロナが死んだ。

ある者は面倒な婚約破棄の手続きをせずに済んだと安堵し、ある者はずっと欲しかった物が手に入ると喜んだ。

全てが上手くおさまると思っていた彼らだったが、ロロナの死が与えた影響はあまりに大きかった。

書籍化にともない本編を引き下げいたしました

どうしよう私、弟にお腹を大きくさせられちゃった!~弟大好きお姉ちゃんの秘密の悩み~

さいとう みさき

恋愛

「ま、まさか!?」

あたし三鷹優美(みたかゆうみ)高校一年生。

弟の晴仁(はると)が大好きな普通のお姉ちゃん。

弟とは凄く仲が良いの!

それはそれはものすごく‥‥‥

「あん、晴仁いきなりそんなのお口に入らないよぉ~♡」

そんな関係のあたしたち。

でもある日トイレであたしはアレが来そうなのになかなか来ないのも気にもせずスカートのファスナーを上げると‥‥‥

「うそっ! お腹が出て来てる!?」

お姉ちゃんの秘密の悩みです。

ヤンデレエリートの執愛婚で懐妊させられます

沖田弥子

恋愛

職場の後輩に恋人を略奪された澪。終業後に堪えきれず泣いていたところを、営業部のエリート社員、天王寺明夜に見つかってしまう。彼に優しく慰められながら居酒屋で事の顛末を話していたが、なぜか明夜と一夜を過ごすことに――!? 明夜は傷心した自分を慰めてくれただけだ、と考える澪だったが、翌朝「責任をとってほしい」と明夜に迫られ、婚姻届にサインしてしまった。突如始まった新婚生活。明夜は澪の心と身体を幸せで満たしてくれていたが、徐々に明夜のヤンデレな一面が見えてきて――執着強めな旦那様との極上溺愛ラブストーリー!

側妃は捨てられましたので

なか

恋愛

「この国に側妃など要らないのではないか?」

現王、ランドルフが呟いた言葉。

周囲の人間は内心に怒りを抱きつつ、聞き耳を立てる。

ランドルフは、彼のために人生を捧げて王妃となったクリスティーナ妃を側妃に変え。

別の女性を正妃として迎え入れた。

裏切りに近い行為は彼女の心を確かに傷付け、癒えてもいない内に廃妃にすると宣言したのだ。

あまりの横暴、人道を無視した非道な行い。

だが、彼を止める事は誰にも出来ず。

廃妃となった事実を知らされたクリスティーナは、涙で瞳を潤ませながら「分かりました」とだけ答えた。

王妃として教育を受けて、側妃にされ

廃妃となった彼女。

その半生をランドルフのために捧げ、彼のために献身した事実さえも軽んじられる。

実の両親さえ……彼女を慰めてくれずに『捨てられた女性に価値はない』と非難した。

それらの行為に……彼女の心が吹っ切れた。

屋敷を飛び出し、一人で生きていく事を選択した。

ただコソコソと身を隠すつもりはない。

私を軽んじて。

捨てた彼らに自身の価値を示すため。

捨てられたのは、どちらか……。

後悔するのはどちらかを示すために。

過去1ヶ月以内にレジーナの小説・漫画を1話以上レンタルしている

と、レジーナのすべての番外編を読むことができます。

ユーザ登録のメリット

- 毎日¥0対象作品が毎日1話無料!

- お気に入り登録で最新話を見逃さない!

- しおり機能で小説の続きが読みやすい!

1~3分で完了!

無料でユーザ登録する

すでにユーザの方はログイン

閉じる

本作については削除予定があるため、新規のレンタルはできません。

番外編を閲覧することが出来ません。

過去1ヶ月以内にレジーナの小説・漫画を1話以上レンタルしている

と、レジーナのすべての番外編を読むことができます。

このユーザをミュートしますか?

※ミュートすると該当ユーザの「小説・投稿漫画・感想・コメント」が非表示になります。ミュートしたことは相手にはわかりません。またいつでもミュート解除できます。

※一部ミュート対象外の箇所がございます。ミュートの対象範囲についての詳細はヘルプにてご確認ください。

※ミュートしてもお気に入りやしおりは解除されません。既にお気に入りやしおりを使用している場合はすべて解除してからミュートを行うようにしてください。