7 / 9

第一章 怪しい噂

第三話 智江の依頼

しおりを挟む

「助けて!小春さん!」

わたしの友人、智江が息せき切って古書店「白頭堂」に駆け込んできたのは、わたしたちが小湊鐡道に行ってきた三日後だった。

「いったいどうしたんだね。智江君」

兄さんの書斎に通され、ソファーに座らせられた智江は、身を乗り出して言う。

「うちの勇作が、行方不明なんです!」

「行方不明?君の弟がか?」

兄さんが問うた。

「はい。そうなんです・・・・」

小春はそう言うと、口を開く。

「弟の勇作は、いつも危険な遊びをしたり、遅くまで友達と遊んでいて帰ってこなかったりするんです」

「危険な遊び?例えば、どんなのだね?」

「はい。弟は、よく汐留の貨物駅や品川の機関区に入り込んでいるんです。職員の方からは可愛がられているみたいなんですけど、列車の入れ替えをしていたりするところなので、事故に遭ったりしないか心配なんです」

なるほどね。

「で、弟君がいなくなったのはいつだ?場所は?変わったことはなかったか?」

兄さんが畳みかけるように問うた。

「えっと・・・・えっと・・・・」

智江は混乱しているのか、同じ言葉を何回も繰り返している。

「ちょっと兄さん!」

わたしは見るに見かねて、二人の間に入った。

「そんなに矢継ぎ早に質問したら、智江だって困っちゃうでしょ!」

そして、智江の背をさする。

「うちの兄さんがごめんね。ほんとこの兄は配慮とかそういうものが欠如しているの」

「ううん、もう大丈夫」

智江は、落ち着いたのか再び話し始めた。

「勇作がいなくなったのは、昨日の夜・・・・確か、夕方の六時頃だったと思います。どれだけ遅くなってもその時間までには帰ってくるのに、帰らなかったんです。場所は・・・・・よくわかっていませんが、警察の捜査では、宮城のお堀に勇作の靴が浮いていたと・・・・」

「変わったことは?」

兄さんが問う。

「変わったこと・・・・・ですか。最近になって、スケッチブックをもって遊びに出るようになりました」

「スケッチブック?」

「はい。これまで勇作は、学校が終わると家に帰らず、そのまま遊びに行っていました。ですが、ここ最近はいったん家に帰り、スケッチブックと鉛筆を持って出かけることが多くなったんです。しかも、スケッチブックの中に何を描いているのかは、家族にも見せてくれなくて・・・・」

心配そうな表情で言う智江。

「なるほどな・・・・」

兄さんが言う。何かわかったのかな・・・・?

「・・・さっぱり分からん!」

なんだ。わからないのか。

「とりあえず、知り合いの情報筋をたどってみる。とりあえず、来週にはまたここに来てくれ」

「わかりました。ありがとうございます」

智江は頭を下げると、兄さんの書斎を辞した。

バタン・・・・

智江が扉を閉めて出ていく。

「・・・・・さて」

兄さんがソファーから立ち上がった。

「アイツは今頃、どうしてたっけかな・・・・・」

本棚の片隅からノートを取り出し、ページをめくる。

「いるみたいだな・・・・」

机上に置いてあった電話機の受話器を取ると、そのダイヤルを回した。

「もしもし。俺だ。今すぐ来てもらえるか?・・・・あぁ、わかった。じゃ、よろしく」

そういって受話器を置く。

「誰に電話してたんですか?」

「あぁ、いつもうちに情報を売ってくれるヤツだ」

わたしが問うと、兄さんはそう答えて煙草盆を取り出した。

「へぇ~」

わたしはそう言うと、お茶の準備を始める。

「あぁ、日本茶は淹れないでほしい。アイツは紅茶が好きなんだ」

緑茶を淹れようとしたわたしの手を押さえ、兄さんが言った。

「わかりました。紅茶はどんな風にしますか?」

わたしは問う。

「とりあえず、そこら辺にある紅茶を淹れておいてくれればいい。出しておけばアイツが好きなようにする」

兄さんはそう言うと、執筆机の前に座り、原稿用紙に文字を刻み始めた。

「そういえば・・・・・・」

わたしはお茶の用意を終えると、書斎を出て三階に降りる。厠と風呂の前を通り抜け、洗濯物を干したりする土間に入った。

「クゥ~ン!」

土間に入ると、そこにつながれていた犬が甘えたような鳴き声を上げる。

このしっぽを振っている犬は兄さんの愛犬である疾風号。黒と茶色の混ざった、狼のような毛色をしている。

なんでも、川上犬とかいうめったに手に入らない犬なんだそうだ。兄さん曰く、「絶滅したニホンオオカミの血が流れている」そうで、心なしか、顔も洋犬に比べて凛としている気がする。

「疾風、おやつだよ~!」

わたしがそういって握り飯を取り出すと、疾風の目が一層輝いた。

「はい!あんたは半分ね!」

わたしは握り飯を半分だけほおばると、残りを疾風のほうに差し出す。

「ワウッ!」

疾風はその大きな口で、あっという間に握り飯を飲み込んだ。

「あんた、いつも食べっぷりいいね~」

わたしはそう言うと、ビルの外を見た。この土間は物干し場も兼ねているため、ここだけ壁がなく、ベランダ状になっている。

「もうすぐ春が来るよ。疾風」

吹き抜ける風の中に、ほんの少しだけ、花の香りが混じっているような気がした。

ピクッ!

疾風が鼻と耳を震わせる。

「ウゥゥゥゥ・・・」

低くうなり始めた。

わたしが空気の匂いを嗅ぐと、先ほどまでの春の匂いとは別に、石炭を燃やした後のような匂いが感じられる。

「?」

柵から身を乗り出して下を眺めると、どうも見覚えのあるバイクと焼き芋の屋台が、うちの目の前に止まっていた。

「あれって・・・・・」

そうつぶやいた瞬間・・・・

「武さん!お客さんですよー!」

一階から金さんの声が聞こえてくる。

「失礼しまーす」

階段のところまで出ると、青い作務衣を着て、黒縁眼鏡をかけた男性が階段を上ってくるところだった。

「あ・・・・・」

わたしを見て唖然とする。

「いつも美味しい焼き芋ありがとうございますぅ」

わたしは猫をかぶった声で言うと、階段を上って兄さんの寝室兼台所に入った。

ササっとお茶の用意をし、お湯を沸かす。

シュー!

やかんの注ぎ口から湯気が立ち、グツグツという音が聞こえたら、まずはお湯だけをティーポットに入れて加熱。ティーポットが温まったところで、一度中の湯を捨てて茶葉とお湯を入れた。

「しばらく待って・・・・っと」

数分間置いた後、カップを用意し、ゆっくりとポットの中身を注ぐ。

三つのカップ全てに注ぎ終えると、ソーサーとカップをお盆にのせ、隣の書斎まで向かった。

コン、コン、コン

ドアを三回ノックする。

「お茶ができました」

「入れ」

中から兄さんが答えた。

「失礼します!」

ドアを開けて中に入ると、ティーカップを焼き芋屋さんと兄さんの前。そして、兄さんの隣にあたる場所に置く。

「?」

兄さんが首をかしげた。

「紅茶は二人分でいいはずだぞ?」

わたしはその声に応えず、兄さんの隣のソファーに腰を下ろす。そして、自分の分の紅茶をすすった。

「この依頼は、わたしを通じて智江が持ち込んだもの。わたしにだって話を聞くくらいの権利はあるでしょ?」

「一人前に言うじゃないか」

兄さんはそう言うと、自分の紅茶をすする。

「で、話をもとに戻させてもらうよ」

焼き芋屋さんが言った。

「なんだったっけかな?」

「もう忘れたのか?品川機関区の話だ」

焼き芋屋さんはそう言うと、紅茶の中にミルクを注ぐ。その前に、この人の名前って何て言うんだろう・・・?

「それは訊かないでくれ。初霜小春ちゃん」

この人、まるでわたしの心を見抜いたかのように・・・・。それ以前に、なんでわたしの名前を知っているの?

「初霜小春。東京の某女学校の二年。成績は上の方だが数学が苦手。毎日よく食べる割には太らない」

焼き芋屋さんの口から、わたしに関する正確な情報がつらつらと流れ出てくる。

「僕はちょっとした情報屋みたいなこともやっていてね。本名を知られるわけにはいかないんだよ」

唖然とする私を見ながら、焼き芋屋さんが言う。

「小春ちゃんも、知りたい情報があったら、うちの店に来るか電話してくれるといい。薪炭取り扱い、拝山屋までね」

焼き芋屋さんは言い、兄さんに視線を向けた。

「ここ最近、品川機関区周辺で怪しげな噂が多くね・・・・・」

「機関区でか?」

兄さんが問うた。

「あぁ、機関区だけじゃなく、東京客車区でもいろんな情報があるぞ」

焼き芋屋さんはそう言うと、話し始める。

「最近、庫内手と一部の機関士の動きが怪しいそうだ。それに、ヤクザと庫内手がつるんでるという噂もある」

「庫内手とヤクザが?どこの組だ?」

「最近できた組らしい。確か、『霧島組』とか言ったかな・・・・」

焼き芋屋さんの言葉。

(品川機関区というと、勇作君が毎日のように遊びに行ってるとこじゃない・・・)

わたしは心の中でつぶやく。

「品川機関区?そこの庫内手がヤクザと?」

「何か変か?」

兄さんが問い、焼き芋屋さんが答えた。

「品川機関区と言ったら、お召列車やボート・トレインも担当する名門だ。そんなところにヤクザが出入りできるものかな・・・・・」

「確かに、わたしもそう思います。普通なら守衛に止められるんじゃないでしょうか・・・?」

兄さんが言い、わたしも口を挟む。

「なにも機関区内に直接入らなければならぬわけでもない。どこかに出て、そこで落ち合えばいいんだ」

焼き芋屋さんはそう言うと、懐から東京市の地図を取り出した。

「俺は商売柄、東京の各地を走りまわっている。それで、各地の噂を聞くことも多いわけだ。そして・・・・」

地図の一点を指さす。

「汐留近くのとある倉庫、そこに最近怪しい動きがある」

「怪しい動き?」

兄さんが訊き返した。

「ああ、その倉庫は最近まで、所有者のいない空き倉庫だったんだ。だが、最近になってその倉庫に出入りする者がいるらしい」

「それくらいだったら、新しい所有者ができただけだろ」

兄さんが言う。

「それがな、夜にしか人が出入りしないそうなんだ。しかも、最近になって、その周辺で夜にヤクザ者や麻薬中毒者と思われる人間が目撃されている」

「確かに、それは怪しいな」

兄さんが言うと、焼き芋屋さんはニヤリと笑って続ける。

「それとな、俺は仕事の関係で横浜に行くこともある。そこで、不審な噂を耳にした」

「なんだ?」

「横浜にある高島機関区の炭水手の一人から聞いた話だ。横浜港までボート・トレインを牽引するのは、品川機関区の機関車だ。そして、その機関車は帰りのボート・トレインの出発までの間、横浜機関区で整備を受ける。その中に、炭水手の行う石炭のかき寄せ作業があるわけだが、最近はそれを拒否されることが多いらしい。なんでも、品川から乗ってきた機関士と機関助士が自分たちでかき寄せるそうだ」

炭水手というのは、機関区や駅で石炭や水の補給を行う人のことだ。

「石炭のかき寄せを拒否する?大事な作業だろうに」

兄さんが言う。

「あの・・・・」

わたしは兄さんに声をかけた。

「石炭のかき寄せって、そんなに重要なの?」

兄さんは少し息をつくと、立ち上がる。

「えーっと、あれはどこにあったかな・・・・」

本棚から一冊の本を取り出すと、目の前のテーブルに置いた。表紙に「カメラと機関車」と書いてあり、煙を噴き上げる蒸気機関車の写真が印刷されている雑誌だ。

「このページを見てみろ」

兄さんが示したパージには、機関車を横から輪切りにしたような図が掲載されていた。

「機関車の炭水車には、石炭と水が積まれている。機関助士は手前側から石炭を消費していくから、どうしても長距離を走ると手の届きにくい後ろ側に石炭が偏ってしまう。だから、主要駅などでは炭水手が炭庫に上り、石炭を前側にかき寄せる作業が行われるんだ」

なるほど・・・・

「さて・・・・・」

兄さんが立ち上がると、執筆机の引き出しから一円札を何枚も取り出す。

「小春。今すぐ東京駅に行って、一番近い日のボート・トレインの切符を往復分買って来てくれ」

「どうしたんですか?」

わたしが問うと、兄さんはニヤリと笑って言った。

「決まっているじゃないか。そのボート・トレインにまつわる怪しい噂を確かめに行くのさ」

わたしの友人、智江が息せき切って古書店「白頭堂」に駆け込んできたのは、わたしたちが小湊鐡道に行ってきた三日後だった。

「いったいどうしたんだね。智江君」

兄さんの書斎に通され、ソファーに座らせられた智江は、身を乗り出して言う。

「うちの勇作が、行方不明なんです!」

「行方不明?君の弟がか?」

兄さんが問うた。

「はい。そうなんです・・・・」

小春はそう言うと、口を開く。

「弟の勇作は、いつも危険な遊びをしたり、遅くまで友達と遊んでいて帰ってこなかったりするんです」

「危険な遊び?例えば、どんなのだね?」

「はい。弟は、よく汐留の貨物駅や品川の機関区に入り込んでいるんです。職員の方からは可愛がられているみたいなんですけど、列車の入れ替えをしていたりするところなので、事故に遭ったりしないか心配なんです」

なるほどね。

「で、弟君がいなくなったのはいつだ?場所は?変わったことはなかったか?」

兄さんが畳みかけるように問うた。

「えっと・・・・えっと・・・・」

智江は混乱しているのか、同じ言葉を何回も繰り返している。

「ちょっと兄さん!」

わたしは見るに見かねて、二人の間に入った。

「そんなに矢継ぎ早に質問したら、智江だって困っちゃうでしょ!」

そして、智江の背をさする。

「うちの兄さんがごめんね。ほんとこの兄は配慮とかそういうものが欠如しているの」

「ううん、もう大丈夫」

智江は、落ち着いたのか再び話し始めた。

「勇作がいなくなったのは、昨日の夜・・・・確か、夕方の六時頃だったと思います。どれだけ遅くなってもその時間までには帰ってくるのに、帰らなかったんです。場所は・・・・・よくわかっていませんが、警察の捜査では、宮城のお堀に勇作の靴が浮いていたと・・・・」

「変わったことは?」

兄さんが問う。

「変わったこと・・・・・ですか。最近になって、スケッチブックをもって遊びに出るようになりました」

「スケッチブック?」

「はい。これまで勇作は、学校が終わると家に帰らず、そのまま遊びに行っていました。ですが、ここ最近はいったん家に帰り、スケッチブックと鉛筆を持って出かけることが多くなったんです。しかも、スケッチブックの中に何を描いているのかは、家族にも見せてくれなくて・・・・」

心配そうな表情で言う智江。

「なるほどな・・・・」

兄さんが言う。何かわかったのかな・・・・?

「・・・さっぱり分からん!」

なんだ。わからないのか。

「とりあえず、知り合いの情報筋をたどってみる。とりあえず、来週にはまたここに来てくれ」

「わかりました。ありがとうございます」

智江は頭を下げると、兄さんの書斎を辞した。

バタン・・・・

智江が扉を閉めて出ていく。

「・・・・・さて」

兄さんがソファーから立ち上がった。

「アイツは今頃、どうしてたっけかな・・・・・」

本棚の片隅からノートを取り出し、ページをめくる。

「いるみたいだな・・・・」

机上に置いてあった電話機の受話器を取ると、そのダイヤルを回した。

「もしもし。俺だ。今すぐ来てもらえるか?・・・・あぁ、わかった。じゃ、よろしく」

そういって受話器を置く。

「誰に電話してたんですか?」

「あぁ、いつもうちに情報を売ってくれるヤツだ」

わたしが問うと、兄さんはそう答えて煙草盆を取り出した。

「へぇ~」

わたしはそう言うと、お茶の準備を始める。

「あぁ、日本茶は淹れないでほしい。アイツは紅茶が好きなんだ」

緑茶を淹れようとしたわたしの手を押さえ、兄さんが言った。

「わかりました。紅茶はどんな風にしますか?」

わたしは問う。

「とりあえず、そこら辺にある紅茶を淹れておいてくれればいい。出しておけばアイツが好きなようにする」

兄さんはそう言うと、執筆机の前に座り、原稿用紙に文字を刻み始めた。

「そういえば・・・・・・」

わたしはお茶の用意を終えると、書斎を出て三階に降りる。厠と風呂の前を通り抜け、洗濯物を干したりする土間に入った。

「クゥ~ン!」

土間に入ると、そこにつながれていた犬が甘えたような鳴き声を上げる。

このしっぽを振っている犬は兄さんの愛犬である疾風号。黒と茶色の混ざった、狼のような毛色をしている。

なんでも、川上犬とかいうめったに手に入らない犬なんだそうだ。兄さん曰く、「絶滅したニホンオオカミの血が流れている」そうで、心なしか、顔も洋犬に比べて凛としている気がする。

「疾風、おやつだよ~!」

わたしがそういって握り飯を取り出すと、疾風の目が一層輝いた。

「はい!あんたは半分ね!」

わたしは握り飯を半分だけほおばると、残りを疾風のほうに差し出す。

「ワウッ!」

疾風はその大きな口で、あっという間に握り飯を飲み込んだ。

「あんた、いつも食べっぷりいいね~」

わたしはそう言うと、ビルの外を見た。この土間は物干し場も兼ねているため、ここだけ壁がなく、ベランダ状になっている。

「もうすぐ春が来るよ。疾風」

吹き抜ける風の中に、ほんの少しだけ、花の香りが混じっているような気がした。

ピクッ!

疾風が鼻と耳を震わせる。

「ウゥゥゥゥ・・・」

低くうなり始めた。

わたしが空気の匂いを嗅ぐと、先ほどまでの春の匂いとは別に、石炭を燃やした後のような匂いが感じられる。

「?」

柵から身を乗り出して下を眺めると、どうも見覚えのあるバイクと焼き芋の屋台が、うちの目の前に止まっていた。

「あれって・・・・・」

そうつぶやいた瞬間・・・・

「武さん!お客さんですよー!」

一階から金さんの声が聞こえてくる。

「失礼しまーす」

階段のところまで出ると、青い作務衣を着て、黒縁眼鏡をかけた男性が階段を上ってくるところだった。

「あ・・・・・」

わたしを見て唖然とする。

「いつも美味しい焼き芋ありがとうございますぅ」

わたしは猫をかぶった声で言うと、階段を上って兄さんの寝室兼台所に入った。

ササっとお茶の用意をし、お湯を沸かす。

シュー!

やかんの注ぎ口から湯気が立ち、グツグツという音が聞こえたら、まずはお湯だけをティーポットに入れて加熱。ティーポットが温まったところで、一度中の湯を捨てて茶葉とお湯を入れた。

「しばらく待って・・・・っと」

数分間置いた後、カップを用意し、ゆっくりとポットの中身を注ぐ。

三つのカップ全てに注ぎ終えると、ソーサーとカップをお盆にのせ、隣の書斎まで向かった。

コン、コン、コン

ドアを三回ノックする。

「お茶ができました」

「入れ」

中から兄さんが答えた。

「失礼します!」

ドアを開けて中に入ると、ティーカップを焼き芋屋さんと兄さんの前。そして、兄さんの隣にあたる場所に置く。

「?」

兄さんが首をかしげた。

「紅茶は二人分でいいはずだぞ?」

わたしはその声に応えず、兄さんの隣のソファーに腰を下ろす。そして、自分の分の紅茶をすすった。

「この依頼は、わたしを通じて智江が持ち込んだもの。わたしにだって話を聞くくらいの権利はあるでしょ?」

「一人前に言うじゃないか」

兄さんはそう言うと、自分の紅茶をすする。

「で、話をもとに戻させてもらうよ」

焼き芋屋さんが言った。

「なんだったっけかな?」

「もう忘れたのか?品川機関区の話だ」

焼き芋屋さんはそう言うと、紅茶の中にミルクを注ぐ。その前に、この人の名前って何て言うんだろう・・・?

「それは訊かないでくれ。初霜小春ちゃん」

この人、まるでわたしの心を見抜いたかのように・・・・。それ以前に、なんでわたしの名前を知っているの?

「初霜小春。東京の某女学校の二年。成績は上の方だが数学が苦手。毎日よく食べる割には太らない」

焼き芋屋さんの口から、わたしに関する正確な情報がつらつらと流れ出てくる。

「僕はちょっとした情報屋みたいなこともやっていてね。本名を知られるわけにはいかないんだよ」

唖然とする私を見ながら、焼き芋屋さんが言う。

「小春ちゃんも、知りたい情報があったら、うちの店に来るか電話してくれるといい。薪炭取り扱い、拝山屋までね」

焼き芋屋さんは言い、兄さんに視線を向けた。

「ここ最近、品川機関区周辺で怪しげな噂が多くね・・・・・」

「機関区でか?」

兄さんが問うた。

「あぁ、機関区だけじゃなく、東京客車区でもいろんな情報があるぞ」

焼き芋屋さんはそう言うと、話し始める。

「最近、庫内手と一部の機関士の動きが怪しいそうだ。それに、ヤクザと庫内手がつるんでるという噂もある」

「庫内手とヤクザが?どこの組だ?」

「最近できた組らしい。確か、『霧島組』とか言ったかな・・・・」

焼き芋屋さんの言葉。

(品川機関区というと、勇作君が毎日のように遊びに行ってるとこじゃない・・・)

わたしは心の中でつぶやく。

「品川機関区?そこの庫内手がヤクザと?」

「何か変か?」

兄さんが問い、焼き芋屋さんが答えた。

「品川機関区と言ったら、お召列車やボート・トレインも担当する名門だ。そんなところにヤクザが出入りできるものかな・・・・・」

「確かに、わたしもそう思います。普通なら守衛に止められるんじゃないでしょうか・・・?」

兄さんが言い、わたしも口を挟む。

「なにも機関区内に直接入らなければならぬわけでもない。どこかに出て、そこで落ち合えばいいんだ」

焼き芋屋さんはそう言うと、懐から東京市の地図を取り出した。

「俺は商売柄、東京の各地を走りまわっている。それで、各地の噂を聞くことも多いわけだ。そして・・・・」

地図の一点を指さす。

「汐留近くのとある倉庫、そこに最近怪しい動きがある」

「怪しい動き?」

兄さんが訊き返した。

「ああ、その倉庫は最近まで、所有者のいない空き倉庫だったんだ。だが、最近になってその倉庫に出入りする者がいるらしい」

「それくらいだったら、新しい所有者ができただけだろ」

兄さんが言う。

「それがな、夜にしか人が出入りしないそうなんだ。しかも、最近になって、その周辺で夜にヤクザ者や麻薬中毒者と思われる人間が目撃されている」

「確かに、それは怪しいな」

兄さんが言うと、焼き芋屋さんはニヤリと笑って続ける。

「それとな、俺は仕事の関係で横浜に行くこともある。そこで、不審な噂を耳にした」

「なんだ?」

「横浜にある高島機関区の炭水手の一人から聞いた話だ。横浜港までボート・トレインを牽引するのは、品川機関区の機関車だ。そして、その機関車は帰りのボート・トレインの出発までの間、横浜機関区で整備を受ける。その中に、炭水手の行う石炭のかき寄せ作業があるわけだが、最近はそれを拒否されることが多いらしい。なんでも、品川から乗ってきた機関士と機関助士が自分たちでかき寄せるそうだ」

炭水手というのは、機関区や駅で石炭や水の補給を行う人のことだ。

「石炭のかき寄せを拒否する?大事な作業だろうに」

兄さんが言う。

「あの・・・・」

わたしは兄さんに声をかけた。

「石炭のかき寄せって、そんなに重要なの?」

兄さんは少し息をつくと、立ち上がる。

「えーっと、あれはどこにあったかな・・・・」

本棚から一冊の本を取り出すと、目の前のテーブルに置いた。表紙に「カメラと機関車」と書いてあり、煙を噴き上げる蒸気機関車の写真が印刷されている雑誌だ。

「このページを見てみろ」

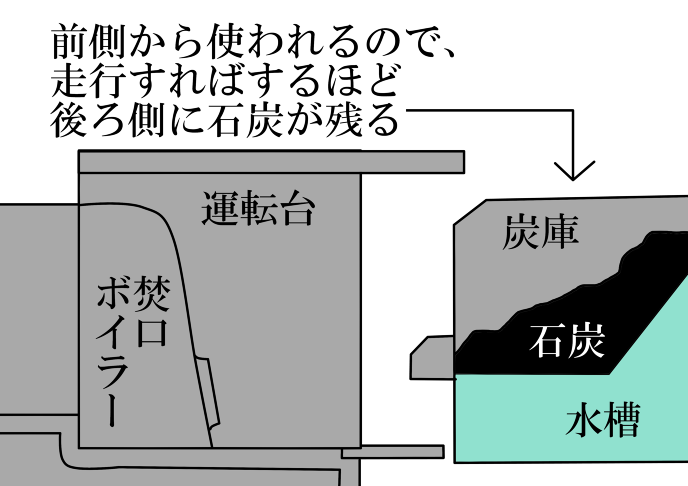

兄さんが示したパージには、機関車を横から輪切りにしたような図が掲載されていた。

「機関車の炭水車には、石炭と水が積まれている。機関助士は手前側から石炭を消費していくから、どうしても長距離を走ると手の届きにくい後ろ側に石炭が偏ってしまう。だから、主要駅などでは炭水手が炭庫に上り、石炭を前側にかき寄せる作業が行われるんだ」

なるほど・・・・

「さて・・・・・」

兄さんが立ち上がると、執筆机の引き出しから一円札を何枚も取り出す。

「小春。今すぐ東京駅に行って、一番近い日のボート・トレインの切符を往復分買って来てくれ」

「どうしたんですか?」

わたしが問うと、兄さんはニヤリと笑って言った。

「決まっているじゃないか。そのボート・トレインにまつわる怪しい噂を確かめに行くのさ」

0

あなたにおすすめの小説

私が王子との結婚式の日に、妹に毒を盛られ、公衆の面前で辱められた。でも今、私は時を戻し、運命を変えに来た。

MayonakaTsuki

恋愛

王子との結婚式の日、私は最も信頼していた人物――自分の妹――に裏切られた。毒を盛られ、公開の場で辱められ、未来の王に拒絶され、私の人生は血と侮辱の中でそこで終わったかのように思えた。しかし、死が私を迎えたとき、不可能なことが起きた――私は同じ回廊で、祭壇の前で目を覚まし、あらゆる涙、嘘、そして一撃の記憶をそのまま覚えていた。今、二度目のチャンスを得た私は、ただ一つの使命を持つ――真実を突き止め、奪われたものを取り戻し、私を破滅させた者たちにその代償を払わせる。もはや、何も以前のままではない。何も許されない。

愛された側妃と、愛されなかった正妃

編端みどり

恋愛

隣国から嫁いだ正妃は、夫に全く相手にされない。

夫が愛しているのは、美人で妖艶な側妃だけ。

連れて来た使用人はいつの間にか入れ替えられ、味方がいなくなり、全てを諦めていた正妃は、ある日側妃に子が産まれたと知った。自分の子として育てろと無茶振りをした国王と違い、産まれたばかりの赤ん坊は可愛らしかった。

正妃は、子育てを通じて強く逞しくなり、夫を切り捨てると決めた。

※カクヨムさんにも掲載中

※ 『※』があるところは、血の流れるシーンがあります

※センシティブな表現があります。血縁を重視している世界観のためです。このような考え方を肯定するものではありません。不快な表現があればご指摘下さい。

どうしよう私、弟にお腹を大きくさせられちゃった!~弟大好きお姉ちゃんの秘密の悩み~

さいとう みさき

恋愛

「ま、まさか!?」

あたし三鷹優美(みたかゆうみ)高校一年生。

弟の晴仁(はると)が大好きな普通のお姉ちゃん。

弟とは凄く仲が良いの!

それはそれはものすごく‥‥‥

「あん、晴仁いきなりそんなのお口に入らないよぉ~♡」

そんな関係のあたしたち。

でもある日トイレであたしはアレが来そうなのになかなか来ないのも気にもせずスカートのファスナーを上げると‥‥‥

「うそっ! お腹が出て来てる!?」

お姉ちゃんの秘密の悩みです。

遡ったのは君だけじゃない。離縁状を置いて出ていった妻ーー始まりは、そこからだった。

沼野 花

恋愛

私は、夫にも子供にも選ばれなかった。

その事実だけを抱え、離縁を突きつけ、家を出た。

そこで待っていたのは、最悪の出来事――

けれど同時に、人生の扉がひらく瞬間でもあった。

夫は愛人と共に好きに生きればいい。

今さら「本当に愛していたのは君だ」と言われても、裏切ったあなたを許すことはできない。

でも、子供たちの心だけは、必ず取り戻す。

妻にも母にもなれなかった伯爵夫人イネス。

過去を悔いながらも、愛を手に入れることを決めた彼女が辿り着いた先には――

彼の巨大な体に覆われ、満たされ、貪られた——一晩中

桜井ベアトリクス

恋愛

妹を救出するため、一ヶ月かけて死の山脈を越え、影の沼地を泳ぎ、マンティコアとポーカー勝負までした私、ローズ。

やっと辿り着いた先で見たのは——フェイ王の膝の上で甘える妹の姿。

「助けなんていらないわよ?」

は?

しかも運命の光が私と巨漢戦士マキシマスの間で光って、「お前は俺のものだ」宣言。

「片手だけなら……」そう妥協したのに、ワイン一杯で理性が飛んだ。

彼の心臓の音を聞いた瞬間、私から飛びついて、その夜、彼のベッドで戦士のものになった。

王子を身籠りました

青の雀

恋愛

婚約者である王太子から、毒を盛って殺そうとした冤罪をかけられ収監されるが、その時すでに王太子の子供を身籠っていたセレンティー。

王太子に黙って、出産するも子供の容姿が王家特有の金髪金眼だった。

再び、王太子が毒を盛られ、死にかけた時、我が子と対面するが…というお話。

百合ランジェリーカフェにようこそ!

楠富 つかさ

青春

主人公、下条藍はバイトを探すちょっと胸が大きい普通の女子大生。ある日、同じサークルの先輩からバイト先を紹介してもらうのだが、そこは男子禁制のカフェ併設ランジェリーショップで!?

ちょっとハレンチなお仕事カフェライフ、始まります!!

※この物語はフィクションであり実在の人物・団体・法律とは一切関係ありません。

表紙画像はAIイラストです。下着が生成できないのでビキニで代用しています。

ユーザ登録のメリット

- 毎日¥0対象作品が毎日1話無料!

- お気に入り登録で最新話を見逃さない!

- しおり機能で小説の続きが読みやすい!

1~3分で完了!

無料でユーザ登録する

すでにユーザの方はログイン

閉じる