あなたにおすすめの小説

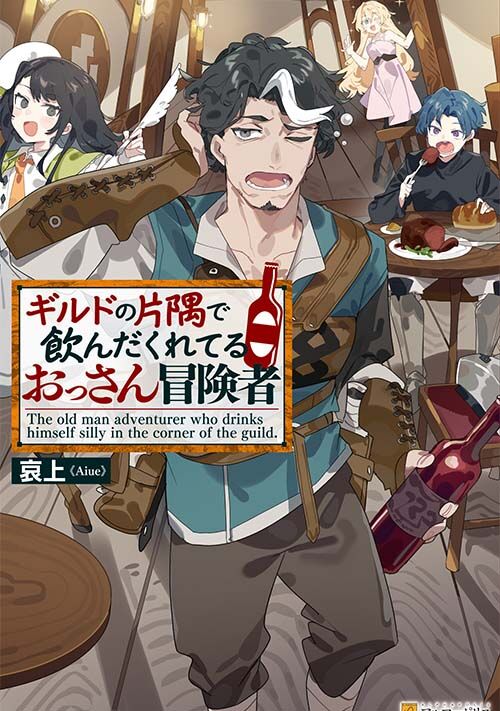

ギルドの片隅で飲んだくれてるおっさん冒険者

哀上

ファンタジー

チートを貰い転生した。

何も成し遂げることなく35年……

ついに前世の年齢を超えた。

※ 第5回次世代ファンタジーカップにて“超個性的キャラクター賞”を受賞。

※この小説は他サイトにも投稿しています。

50代無職、エルフに転生で異世界ざわつく

かわさきはっく

ファンタジー

就職氷河期を生き抜き、数々の職を転々とした末に無職となった50代の俺。

ある日、病で倒れ、気づけば異世界のエルフの賢者に転生していた!?

俺が転生したのは、高位エルフの秘術の失敗によって魂が取り込まれた賢者の肉体。

第二の人生をやり直そうと思ったのも束の間、俺の周囲は大騒ぎだ。

「導き手の復活か!?」「賢者を語る偽物か!?」

信仰派と保守派が入り乱れ、エルフの社会はざわつき始める。

賢者の力を示すため、次々と課される困難な試練。

様々な事件に巻き込まれながらも、俺は異世界で無双する!

異世界ざわつき転生譚、ここに開幕!

※話数は多いですが、一話ごとのボリュームは少なめです。

※「小説家になろう」「カクヨム」「Caita」にも掲載しています。

侯爵家三男からはじまる異世界チート冒険録 〜元プログラマー、スキルと現代知識で理想の異世界ライフ満喫中!〜【奨励賞】

のびすけ。

ファンタジー

気づけば侯爵家の三男として異世界に転生していた元プログラマー。

そこはどこか懐かしく、けれど想像以上に自由で――ちょっとだけ危険な世界。

幼い頃、命の危機をきっかけに前世の記憶が蘇り、

“とっておき”のチートで人生を再起動。

剣も魔法も、知識も商才も、全てを武器に少年は静かに準備を進めていく。

そして12歳。ついに彼は“新たなステージ”へと歩み出す。

これは、理想を形にするために動き出した少年の、

少し不思議で、ちょっとだけチートな異世界物語――その始まり。

【なろう掲載】

現代知識と木魔法で辺境貴族が成り上がる! ~もふもふ相棒と最強開拓スローライフ~

はぶさん

ファンタジー

木造建築の設計士だった主人公は、不慮の事故で異世界のド貧乏男爵家の次男アークに転生する。「自然と共生する持続可能な生活圏を自らの手で築きたい」という前世の夢を胸に、彼は規格外の「木魔法」と現代知識を駆使して、貧しい村の開拓を始める。

病に倒れた最愛の母を救うため、彼は建築・農業の知識で生活環境を改善し、やがて森で出会ったもふもふの相棒ウルと共に、村を、そして辺境を豊かにしていく。

これは、温かい家族と仲間に支えられ、無自覚なチート能力で無理解な世界を見返していく、一人の青年の最強開拓物語である。

別作品も掲載してます!よかったら応援してください。

おっさん転生、相棒はもふもふ白熊。100均キャンプでスローライフはじめました。

空手馬鹿の俺が転生したら規格外の治癒士になっていた 〜筋力Eのひ弱少年治癒士が高みを目指す!?〜

くまみ

ファンタジー

前世は空手部主将の「ゴリラ」男。転生先は……筋力Eのひ弱な少年治癒士!?

「資質がなんだ!俺の拳は魔法を超える!……と、思うけど……汗」

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

俺は五里羅門(ごり・らもん) 35歳独身男だ。硬派すぎて女が寄り付かず。強すぎる空手愛と鍛え抜かれた肉体のせいで不本意ながら通称「ゴリラ」と呼ばれていた。

仕事帰りにダンプに跳ねられた俺が目覚めると、そこは異世界だった。だが転生した姿は前世とは真逆。

病弱で華奢。戦闘力最低と言われる職業の「治癒士」(ヒーラー)適正の10歳の少年・ノエル。

「俺は戦闘狂だぞ!このひ弱な体じゃ、戦えねぇ!

「華奢でひ弱な体では、空手技を繰り出すのは夢のまた夢……」

魔力と資質が全てのこの世界。努力では超えられない「資質の壁」が立ちふさがる。

だが、空手馬鹿の俺の魂は諦めることを知らなかった。

「魔法が使えなきゃ、技で制す!治癒士が最強になっちゃいけないなんて誰が決めた?」

これは魔法の常識を「空手の技」で叩き壊す、一人の少年の異世界武勇伝。

伝説の騎士、美少女魔術師、そして謎の切り株(?)を巻き込み、ノエルの規格外の挑戦が今始まる!

家ごと異世界転移〜異世界来ちゃったけど快適に暮らします〜

奥野細道

ファンタジー

都内の2LDKマンションで暮らす30代独身の会社員、田中健太はある夜突然家ごと広大な森と異世界の空が広がるファンタジー世界へと転移してしまう。

パニックに陥りながらも、彼は自身の平凡なマンションが異世界においてとんでもないチート能力を発揮することを発見する。冷蔵庫は地球上のあらゆる食材を無限に生成し、最高の鮮度を保つ「無限の食料庫」となり、リビングのテレビは異世界の情報をリアルタイムで受信・翻訳する「異世界情報端末」として機能。さらに、お風呂の湯はどんな傷も癒す「万能治癒の湯」となり、ベランダは瞬時に植物を成長させる「魔力活性化菜園」に。

健太はこれらの能力を駆使して、食料や情報を確保し、異世界の人たちを助けながら安全な拠点を築いていく。

異世界転生したらたくさんスキルもらったけど今まで選ばれなかったものだった~魔王討伐は無理な気がする~

宝者来価

ファンタジー

俺は異世界転生者カドマツ。

転生理由は幼い少女を交通事故からかばったこと。

良いとこなしの日々を送っていたが女神様から異世界に転生すると説明された時にはアニメやゲームのような展開を期待したりもした。

例えばモンスターを倒して国を救いヒロインと結ばれるなど。

けれど与えられた【今まで選ばれなかったスキルが使える】 戦闘はおろか日常の役にも立つ気がしない余りものばかり。

同じ転生者でイケメン王子のレイニーに出迎えられ歓迎される。

彼は【スキル:水】を使う最強で理想的な異世界転生者に思えたのだが―――!?

※小説家になろう様にも掲載しています。

攻撃魔法を使えないヒーラーの俺が、回復魔法で最強でした。 -俺は何度でも救うとそう決めた-【[完]】

水無月いい人(minazuki)

ファンタジー

【HOTランキング一位獲得作品】

【一次選考通過作品】

---

とある剣と魔法の世界で、

ある男女の間に赤ん坊が生まれた。

名をアスフィ・シーネット。

才能が無ければ魔法が使えない、そんな世界で彼は運良く魔法の才能を持って産まれた。

だが、使用できるのは攻撃魔法ではなく回復魔法のみだった。

攻撃魔法を一切使えない彼は、冒険者達からも距離を置かれていた。

彼は誓う、俺は回復魔法で最強になると。

---------

もし気に入っていただけたら、ブクマや評価、感想をいただけると大変励みになります!

#ヒラ俺

この度ついに完結しました。

1年以上書き続けた作品です。

途中迷走してました……。

今までありがとうございました!

---

追記:2025/09/20

再編、あるいは続編を書くか迷ってます。

もし気になる方は、

コメント頂けるとするかもしれないです。

ユーザ登録のメリット

- 毎日¥0対象作品が毎日1話無料!

- お気に入り登録で最新話を見逃さない!

- しおり機能で小説の続きが読みやすい!

1~3分で完了!

無料でユーザ登録する

すでにユーザの方はログイン

閉じる