5 / 25

『姫』視点

2「ごめん…本当に、こんなことをして」

しおりを挟む

「あ…や、やぁ、おはよう!」

数日ぶりに仕事場へ出てきた彼。

彼は端の方にいる霙を見つけるなりそこへ寄っていって声をかけていた。

「おはようございます。今日はこちらに出てきているんですね」

「うん…ちょっとお野菜が、食べたくなって…」

「そうでしたか。…その、毎日いらっしゃらなくて、大丈夫なんですか?食事は……」

不思議そうに尋ねる霙に、彼は軽く自分の食事事情について話す。

少し驚かれたようだが、更に話をする前にいつもの仕事仲間もやってきて、2人きりだったその場は途端に賑やかになっていった。

話をすればするほど、彼は自分が霙に心を寄せているのだと実感する。

つい口数が多くなり、自分のことを知ってもらいたいような、逆に恥ずかしくて知ってもらいたくないような、そんな気持ちがぐるぐると渦巻くのだ。

また、普通であれば何ということもないであろう一言でも霙から聞くとやけに面白く感じて、思わず堪えきれないような大笑いをしてしまう。

すぐそばにいた仕事仲間も「な、なんだ…何がそんなに面白かったんだよ?」と目を丸くするほどだ。

「いや…面白かったって、今の!まさかそんな風に言うなんてさ…そんなの言いそうにないのに!!」

「いや、まぁそうだけど…だけどそんなに面白かったのか?」

「うん、すごく…!!」

霙のそばにいる彼がいつも楽しそうに笑っているのを見た周りの人々も次第にその輪へ加わるようになり、いつしか面倒見がいい霙は彼の仕事仲間が初めに言っていた通り、人気者となっていた。

霙への想いを自覚している彼だが、仕事をしに出ていく日を増やしているわけではない。

食糧を得る必要がなくても、霙と話をしたり姿を見るだけで彼にとっては外へ仕事をしに行く充分な理由となるが、それでもそうはしていない。

1つは、霙のそばにいると絶えずドキドキしてしまい、連日会っていたのではとても心臓がもちそうにないから。

そして、もう1つは『後ろめたさ』があるからだ。

彼は『あの日』以降、自らを慰める際には必ず霙のことを想ってしまっている。

霙には悪いとは思いつつも、どうしても想い浮かべながらしてしまうのだ。

霙が笑った、真面目な表情で何かを見つめた、眉をひそめた…どの一瞬の表情も彼を焚きつける。

少し低く、よく響くような声を思い出すだけで彼の下のものは勃ってしまうほどだ。

まさか霙本人は自身が彼の『慰め』に関して大きな役目を担っているなど知る由もないだろうと思うと、彼は大きな後ろめたさと共に申し訳なさ さえ感じていた。

ーーーーーーー

「う、んん……や、ぁっ……」

彼はすっかり慣れた手つきで自身の中を綺麗にすると、片手で秘部を弄り始める。

さらに、昼間久しぶりに会った霙の事を思い出しながら、腰の辺りにもう片方の手を重ねた。

その腰の辺りというのは、実は今日の昼間、彼がよろめいた時に霙が腕を回して支えてくれたところだ。

様子を見ていた人々からは体格差もあってか「なんだかお似合いだなぁ」などともてはやされ、彼も「ははっ、いいだろー?」などと誤魔化すようにして笑ったが、内心では信じられないほど、混乱とも言うべき騒ぎが巻き起こっていた。

いくら霙の体を想像していたとしても、実際に触れてみると所詮それらは想像に過ぎないものだったのだと思い知る。

衣越しでも霙の想像以上にしっかりとした太さと力強さがある腕は充分に伝わってきた。

そんな立派な腕が自らの意図していない動きをするという妙な感覚と、胸元からふわりと香った霙の香りは、時間が経って夜になった今も鮮明に記憶に残っている。

「みぞれ……」

目を閉じ、腰のところへ指を這わせながら小さく呼びかけると、ふと自らの名前を呼ぶ霙の声が耳に響いてきた。

「んっ…み、みぞれ……みぞれ…っ」

中を弄る指も、次第に荒々しくなっていく。

彼はとうとう我慢できなくなり、「も、もう…挿れて、みぞれ……」と独りでに呟くと、かたわらに置いていた『滑らかな石の棒』に薬草由来の粘液をたっぷりとまとわせて握りしめた。

つい先程まで指を3本咥えこんでいた秘部は粘液に塗れた石の棒をあてがわれると、難なくそれを飲み込んでいく。

彼は「あ、んん……っ」と声を漏らしながらそれを前後に抜き差しし始めた。

この『滑らかな石の棒』は彼が思い描く『霙のそれ』に見立てたものだ。

実際に思いを遂げることができない以上、なんとか代用のものでそれに近しい体験ができないかと考えた彼は散々探し回った末にそれらしきもの、そう『石の棒』を見つけた。

体内に入れても傷がつかない滑らかさの、硬く、自らの『それ』よりも太さのある石の棒。

はじめは圧迫感が強く、とても快感など得られそうにないと思っていたものだが、彼は今ではすっかりそれの虜になっている。

霙が自らを抱いている姿を想像しながら、ゆっくり、時には激しく抜き挿しすると、まるで本当に霙と愛し合っているかのような気分になれるのだ。

少しでも長く楽しめるよう、彼は様々に体位を変えて中を擦り続ける。

「み、ぞれ……だめ…もう、きもちよく…なりたい……っ」

《気持ち良くなりたい?》

「あっ…お、おねがい……も…がまんでき…ない……」

《いいよ…お尻、こっちに向けて》

「あっ…ん、うん……ん……」

脳内の霙に言われるままうつ伏せになる彼。

そのまま片手で自らの前のものを包み込むと、後ろと前を同時に強く刺激して快感の高みまで昇りつめて行く。

《ほら…これが好きでしょ?》

「あっ…あぁっ、んっ…すき…すき、んんっ……」

《気持ちよくなっていいよ。後ろと前とをこんなにされながら…気持ちよくなって、撒き散らしちゃえばいい》

「うぁっ…で、でる…でちゃう…っ!!」

《出しなよ、たくさん…》

「あっ、み、みぞれ!あぁっ!!」

腰をガクガクと震わせながら、彼は白濁を浴室の床に散らした。

全身から力が抜け、後ろに石の棒を挿し込んだまま倒れ伏した彼は少しずつ冷静さを取り戻していく頭の中で微笑んでいる姿の霙に詫びる。

(はぁ……ごめん…本当に、こんなことをして……僕にこんなことを想像されてるだなんて、思ってもないだろうに。きっと知ったら僕を嫌いになるだろうな……でも、止められないんだよ、どうしても。本当に悪いけど、あまりにも良すぎてどうしようもないんだ…)

挿し込んでいた石の棒が自然にぬるりと抜け落ち、彼はまた「…っあ」と声を漏らした。

ーーーーーー

彼が霙に出逢ってから、想いを寄せるようになってから、いくつかの季節が過ぎていったある日。

初めて会話を交わした時のように水汲み場で偶然 霙と2人きりになった彼は、涼しい風に身を任せながらいつものように口数多く話しかけていた。

うるさく思われていないだろうか、と気にしつつも止まらない口。

しかし、その口のお陰で彼は霙に関してかなりよく知るようになっていた。

霙は彼の1つ年下であること。

家は農業地域にあって、主に穀物を育てたり、穀物を粉にする仕事をしていること。

霙とその妹は両親が遅くに授かった子で、同年よりも親はいくらか歳上であること。

経験を積ませるべく、両親は霙をこの漁業地域に来させたこと。

そして、今までに恋人は1人もいたことがないということ…。

2人きりという状況は彼を嬉しさと緊張感で包み、もはや自分が何の話をしているのかさえ分からないほどにしてしまう。

しかし、それでも沈黙が続くよりはマシだ、と彼はあれこれと立て続けに話していた。

話が天気から気温、気温から今飲んでいる水、水からそばにおいてある椅子のことについて移り変わっていく中、それまでじっと話を聞いていた霙が突然「あの」と声をあげる。

「あ…えっと、なに?」

「いえ、すみません、話しているのに……」

「い、いや、僕こそごめん、どうでもいい話ばっかりして…退屈だよね?あはは…」

気まずさから自虐的に笑う彼。

視線を感じてそっと横を見ると、なんと霙は彼のことをまっすぐに見つめていた。

晴れた空の下、こうしてまっすぐ見てみると、霙の瞳はかすかに青みがかっているようだ。

彼にはその瞳の色がこの世のどんな色よりも美しく思えてならず、目を逸らすことも忘れて魅入ってしまう。

「な、なにか…話が…?」

ぼうっとしたまま尋ねると、霙は少し間をあけてから「その…」と話し始める。

「よく、私とこうして話を…するじゃないですか」

「え?あ、あぁ、うん…そうだね」

「…あの、突然何の話だと、思われるかもしれない、んですが」

一体何を言われるのかと、彼は緊張と共に身構える。

「その…私のことが、好きなんですか?」

一陣の風が起こった。

耳に、なんだか耳鳴りのような耳障りな音がし始める。

その瞬間、彼の体は石像にでもなったかのように指一本動かせなくなってしまった。

そして、不思議な感覚に見舞われる。

不変に流れ続ける『時』というものが止まっているように感じたのだ。

土に蒔いた種がいつの間にか芽吹いているように。

干した洗濯物がいつの間にか乾いているように。

昇った朝日がいつの間にか夕陽になっているように。

『時』はいつも流れていて、決して止まることがないものだ。

しかし、『あぁ、時というのは、止まることもあるのだ』とさえ思うほどに、彼は言葉を失って立ち尽くす。

今、目の前にいる霙は、確実に『私のことが、好きなんですか?』と言った…らしい。

「あ…え……」

霙は一言も発さず、じっと彼を見つめている。

彼は霧散していた意識というものをなんとかかき集め、どう答えるべきかと必死に考えていた。

もし、霙の問いに対して『そうだ、君のことが好きなんだ』と言ったとしたら?

考えられるのは2通りだろう。

男同士で恋愛感情は…と気まずい雰囲気になるのが1つ。

もう1つは「私も、あなたのことが好きなんです」と両想いであることを確認し合う、だ。

彼は(この2つ目は…ありえないな)と即座に否定する。

それは彼にとって、あまりにも都合が良すぎる答えだ。

そんなことがありえるはずもなく、彼は気まずくなるに違いないと考えついた。

では、『親しい友達として好きだ』と嘘を言ったらどうだろう?

…これなら、気まずくなるようなこともなく、自分の気持ちを隠すだけで済むのではないか?

実際、彼が抱いている霙への想いはあまりにも強く、深いものだ。

しかしそれは叶うはずもなく、自分だけが抱えていくべきものと気持ちに折り合いをつけていたため、『もしかしたら』『想いを告げれば』などという考えは全て自分勝手な幻想に過ぎないと彼は思い込んでいる。

だが、ほんの少しの、わずかなわずかな希望だけは持っていて、彼は『友達として好きだ』と答える前に、探りをいれるように話してみることにした。

「あ、の…僕、男、なんだけど…」

「そうですね」

「その…男みたいな女の子じゃなくて、僕は……」

「分かっています、充分、それは。あなたは素敵で、かっこい…」

「え?」

彼は面食らってしまう。

産まれてこの方、家族親戚、近所、会う人全てに「あら、男の子なの!?」と驚かれてきたというのに。

今、霙はなんと言おうとしたのか。

いや、たしかに『かっこいい』と言おうとしただろう。

『かっこいい』など、彼は生まれてこの方一度も言われたことがない。

(み、霙は僕のことを…女の子みたいとは思っていない…んだな)

もちろん、彼は霙からの返答をきちんと想定していた訳ではない。

しかし、『まぁ…たしかに美しいですけど』や『愛称が【姫】というほどですよね』といったくらいの言葉はあるだろうと思っていた。

しかしこれは、まったくの想定外だ。

もしかしたら、彼は自身の容姿が女性と間違われんばかりであるということを、誇りとさえ思っていたのかもしれない。

だからこそ、『かっこいい』という言葉に信じられないほどの衝撃を受けたのだろう。

「お、男だって分かってるなら、なんでそんなことを聞く?好きかどうか聞くなんて…お、男同士なのに!」

「だから尋ねたんです、どうなのかと、思って」

「お、男同士で好きなんて、そ、そんなわけない!あ、ありえない!あ…ありえない!!」

彼は言いたいだけ言うと、その場を走ってあとにする。

あとに残された霙の表情や反応を確かめる余裕はなかった。

ーーーーーー

「うぅ…」

家へ帰るなり、彼は自分の言ったこと、したことに対しての抱えきれないほどの後悔を流しさりたいとばかりに1人で酒を呷った。

普段好んで呑むこともないが、料理をする関係で家に置いていた大きな瓶1本。

片手で持つには重いそれを両手で傾け、家にある一番大きな盃になみなみと注いではぐいっと呷る。

彼は『うわばみ』だ。

両親の家系とも大酒飲みなことで有名なのだが、その血をひいている彼や姉達も例外ではない。

いくら大量に呑んでも、どれだけ強い酒を呑んでもまるで水を飲んでいるかの如くで、酔うことがないのはもちろん、顔色さえもまったく変わらないのだ。

しかし、そうして大酒が飲めるからといって、良いことなど1つもない。

酔って忘れてしまいたいことにも酒が手を貸してくれることは一切なく、盃を呷り続けるというのはまったく無意味なことだ。

それでも彼はお構いなしに次々と酒瓶の中の酒を腹の中へ詰め替えていく。

酒の味など、気にしないままに。

(僕は…馬鹿だ!!なにも、なにもあんなことを言う必要はなかったのに…これじゃあ彼への気持ちに嘘をつくどころじゃないじゃないか!自分の人生まで否定したも同然だ…そうだ、あの本を書いた人達のことだって…!!)

《男同士で好きなんて、そ、そんなわけない!あ、ありえない!》

霙へと言い放った言葉が自らの胸に突き刺さる。

「はぁ…僕はどうしようもないな、嫌になる………」

自分の気持ちに嘘をつくどころか、憧れの気持ちさえ抱いていた先人達までをも否定するようなことを言ってしまった。

彼はそれが悔しく、悲しくて仕方がなかった。

(僕は霙にとってはあくまでも『男』だったんだ…『女の子みたいで可愛い』って思ってくれてたんなら、まだ…男らしい所を隠していれば好きになってもらえたかもしれないけど……でも所詮僕は男で、女の子じゃない…少なくとも、霙にとっては、そんな風にも見えてなかったんだ……)

幼い頃から散々『女性のようだ』と言われ続けてきた彼。

霙のその一言は時が経つにつれ衝撃をさらに強めているようだ。

「あぁ…もう嫌だ……せめて、せめて今だけでも忘れさせて……頼むから、今晩だけでも………」

だが、大きな酒瓶を1滴のこらず空にしても彼の意識ははっきりとしていた。

そもそも酔ったことがないため、彼は『酔う』という感覚がどういうものなのかを知らない。

しかし、よく言われているような『足取りがおぼつかなくなる』とか『陽気、もしくは陰気になる』だとかは、やはり一切ない。

歩いてみてもしっかりとした足取りで、目眩がすることもないのだ。

意識もはっきりとしている。

「…やっぱり、酒なんかなんの役にも立たないな」

彼はたった1つだけの『他のことを考えられなくなること』をするべく、浴室へ向かった。

ーーーーーーー

自らの後ろを洗い終えたところで、薬草から取り出した粘液がちょうど人肌ぐらいになる。

彼はすぐにそれを掬うと、石の棒にたっぷり塗りつけて躊躇なく自らの秘部に突き刺した。

「あぅ、うぅ…っ……」

はじめから激しく抽挿し、加減もなく中を刺激していく彼。

ただ快感を得て何も考えられないくらいになってしまいたいのだというのにもかかわらず、彼の頭の中でその快感をもたらしているのは、やはり霙だった。

《気持ちいいの?》

「うぁっ…やっ…みぞ…れ……!」

《あんなことを言っておいて…こんなことをしてるの?》

「あぁっ、ちが、う……っ!」

《…こうされるのが、好きなくせに》

「はぁっ、あぁあっ!!!ん、んん……う……」

息が止まってしまいそうなほど激しく石の棒を抜き挿しする彼。

高まりきった快感はあと少しで弾けるところだ。

しかし、そこで彼の耳に玄関の戸を叩く音が聞こえてきた。

あと少しだった気分はわずかに逸らされ、せっかく絶頂に登りつめそうだったそれはなりを潜めてしまう。

気にせず居留守を使おうとしたが、部屋の灯りが煌々とついているせいで誤魔化せそうにもなく、さらに戸を叩く遠慮がちな音は収まる気配がない。

(………)

仕方なく、彼は軽く体を拭って上下の衣を纏うと、深く息をついてから戸に手をかけた。

「だれ…」

戸を開けた彼は言葉を失った。

戸を開けたすぐそこにいたのは、なんと霙だった。

「…昼のことを、あなたにどうしても謝りたくて…」

沈んだ声、俯いて暗く見える表情。

彼はそれを見るなり、なにか胸の辺りにあるものをぎゅっと握り締められたかのような気持ちになる。

「気分を…害されましたよね、私のせいで。私があんなことを…言ったから」

「………」

「こんな時間に失礼だとは、分かっているんですが…それでも、どうしても1言謝りたかったんです。あんなことを言うなんて…すみません、本当に、私は…」

彼は胸が苦しくて声が出せない。

自分のことよりも何よりも、ただただ霙が悲痛な何かを抱えているというその様子が悲しく、苦しさでいっぱいになってしまう。

彼はなんとか霙の悲痛さを和らげることができないかと口を開くも、すぐに口を噤んだ。

自らの秘部から、何かがどっと流れ出してきているのを感じた彼。

その流れ出してきたものの正体が何かは、分かりきっている。

(い、いつもより多く使ってたから…!!)

体内の奥底から流れ出してきたのは、つい先ほどまでしていた行為を手助けさせるために使っていた粘液だ。

早く快感を得ようと焦るあまりいつもより大量に中へ送り込んでいたそれは、立っているだけで下へ下へと流れ、堪えきれないほどの妙な感覚を尻と太ももにもたらしている。

尻に力を入れるのも関係なく流れ出した粘液は、つつっと下の方へ領域を広げているらしい。

「あの…大丈夫、ですか」

彼の状況は、まったくもって『大丈夫』ではない。

ただでさえ絶頂まであと少しというところを止められていた体は、今この瞬間、足を伝う粘液の感覚と激しい羞恥にさらされ、彼の激しい欲情を呼び醒ましているのだ。

熱っぽい吐息が漏れそうになり、彼は口を手で覆って『大丈夫だ』と言わんばかりに頷く。

(だ、だめだ…はやく、早く帰ってもらわないと…)

「…失礼します」

「っ!?」

急に体が浮いた感覚に驚いた彼が見ると、なんと霙は彼を横抱きにして部屋の中へ足を踏み入れていた。

しっかりとした腕に包まれながら目線を上げると、霙の凛々しい横顔が目に飛び込んでくる。

(ああっ、あっ、かっこいい、うわ!うわうわ!か、かっこよすぎる……!!)

そう思った途端、さらに粘液が溢れ出してきて彼は身を竦めた。

彼をゆっくりと寝台に降ろした霙は、彼の前に跪くようにしながら「気持ちが悪いんですか?」と覗き込むようにして尋ねてくる。

彼はふるふると頭を横に振った。

(面倒見が良い人はこれだから困るよ…!霙はたとえこれが僕じゃなくてもこうして抱えて運んで、こうやって優しくするんだ!別に僕が特別だからってわけじゃない、分かってる、分かってるんだ、それは…分かってる……そんなことは分かってる…!!)

「どうしたんですか、様子が…」

「………」

「…とにかく水を持ってきます」

立ち上がって戸の方へ向かおうとする霙。

彼はそんな霙の手を掴んでいた。

もしかしたら、彼は本当は酔っていたのかもしれない。

(もう…これ以上 自分に嘘をつくのは…嫌だ)

掴んだ霙の手を引き寄せ、近づいてきた霙の腰にもう片方の腕を回す彼。

ちょうど肘は霙の股間の辺りだ。

その存在を確かめるように、肘、腕、手首と滑らせた彼は、優しく、極めて優しく手のひらでそこを包み込んだ。

「っ!?ち、ちょっと……!」

彼はとても恥ずかしくて顔をあげることができない。

しかし、それでも手のひらにあるそこに触れるのを止めることができなかった。

自分の心に正直に。

霙が激しい抵抗を見せないのを、いいことに。

「ま、待って、これは……」

何度も擦らないうちに手のひらの感覚が変わる。

引き離そうとするかのように彼の肩に置かれていた手は、すでに何かを堪え忍ぶべく軽く握られていた。

彼の尻はぐっしょりと濡れている。

心の内にこだます(こんなことをしてはいけない)という声。

しかし、もはや自分では止めることができなかった。

「っ!!」

彼は腰掛けていた寝台の上にあがると、掴んでいた腕を強く引いて霙の体勢を崩す。

寝台の上へ咄嗟に両手をついた霙は彼をまるで押し倒しているかのように見える。

霙の、赤らむ顔はもうすぐそこだ。

喉がゴクリと鳴る。

彼は手で霙の両目を覆い隠して言った。

「…見ないで」

やや間があいてから、覆い隠した手のひらに霙の睫毛が触れ、霙が目を閉じたことが分かる。

(あぁ…だめだ、だめだよ霙、抵抗しなきゃ…じゃないと僕は…もう、自分じゃ止められない…)

そっと覆い隠していた手を退けると、瞳を閉じた霙の目元が露わになった。

しっかりした眉、滑らかな瞼。

わずかに皺を寄せる眉間と、そこから続く鼻筋。

「はぁっ…はぁっ…」

次の瞬間、彼は自らの下衣に手をかけた。

きちんと脱ぐなど、まどろっこしい。

裾と太ももとを蹴って脱ぎ捨てた下衣の尻の辺りがひんやりとしていたが、それにも構わず彼は続いて霙の下衣を弛ませた。

霙は『見ないで』と言われた時のまま彼の両脇に手をついて身じろぎ1つせずにいるが、その口元や目元にはわずかに力が込められているようだ。

弛ませた下衣が太ももまで滑り落ち、その中にしまわれていた霙のものが姿を現す。

何度も想像してきたそれが、すぐそこにある。

彼はいよいよ理性というものを手放した。

「はぁっ…はっ、あっ……」

霙の両腕の中で身を反転させ、寝台に四つん這いになる彼。

今の彼の後ろにはなんの支度も準備も必要ない。

彼は手探りで霙の反り勃つものへ触れると、充分な硬さをもったそれを自らの秘部にあてがった。

「………っ!!!」

ぬるりと入り口に熱いものが当たる。

彼は暴れる心臓のまま、さらに腰を押しつけて霙を呑み込んだ。

「あ…っ」

いま起きていることが現実のことなのかと、彼は疑ってしまう。

秘部と腹から伝わってくる感覚。

まさか、まさか霙のものが中に入っているなんて。

目を閉じさせた霙が、抵抗もせず、じっと動かずにいるのを利用し、自ら導いて中へ挿入させてしまっただなんて。

彼は激しい興奮に気を失ってしまいそうだ。

にもかかわらず、なんと霙はぐいっと体を動かし、3分の1ほど入っていた棒をすべて、根本まで突き刺してきた。

(~~~~~っ!!!)

彼は必死に口を押さえて声を押し止める。

彼の声は決して低くないが、それでも女性のものとは違うのだ。

激しく喘ぎ声を出したりして霙の気を削いでしまうのは全くの不本意であり、そうなってしまわないようにと必死に口を押さえる。

1度突いただけで動きを止めた霙を誘うように、もう1度彼はわずかに腰を動かした。

霙もそれに応えるように、ぐいっと突く。

更にそれに応えるように彼が腰を動かす。

その先は、もう手順も何もなかった。

霙はほとんど彼の背にのしかかるようにしながら何度も何度も抜き挿しして中を擦り、彼は滑らかにことが進むようわずかに腰を上げて上半身を伏せる。

彼は霙が腕を回してきたとしても声と同じく胸がないことで気が削がれないよう、両腕で胸を覆いながら手で口を塞いだ。

それは、想像していたものとはまったく比べ物にならない快感だった。

今までに、彼は一体どれだけ霙との情事を想像して自慰をしてきただろうか。

どれだけ霙のものを想像して石の棒を抜き挿ししてきただろうか。

その都度(きっと実際に体を重ね合わせたら、こんな風に最高なのに違いない)と思っていたというのに、実際はそのはるか上を行くもので、それは雲泥の差とも言えた。

今、彼の中を出入りしているのは徐々に体温に馴染んでいく冷たい石の棒などではない。

熱く滾る生の肉棒だ。

動かしているのは後ろに回した自らの手ではない。

霙の腰だ。

自らの意思とは関係なく動くそれは、石の棒、つまり彼が思い描いていた霙のものよりも一回り太く、長い。

どういうわけか、まるで彼の中の一番いい部分を知っているかのように的確に突いてくるそれは彼に堪えきれないほどの強烈な刺激を与え続ける。

(~っ!~~~~っ!!!)

肩の辺りを力強く抱きしめ、押さえつけるようにして抽挿する霙。

どのような始まりで行為に至っているかなど、もはや関係なかった。

まさに今、彼は霙と交わっている。

その事実がどうしようもないほどの大きな幸福感をもたらし、気付けば彼は涙を流していた。

頬を濡らすその涙には、霙への罪悪感と背徳感も混ざっている。

もう、この良さを知らなかった頃には到底戻れそうにない。

彼はいよいよ限界が近くなり、枕に顔を埋めると、片腕で胸を隠しながらもう片方の手で自らの猛りきったものを激しく擦り始めた。

前後の刺激と、背にぴったりとついた霙の胸、耳元に伝わる熱い吐息。

(あっ、あぁ、あっ…う、んんっ)

全身がゾワゾワ、ゾクゾクとして力が入らなくなる。

ビクビクと体を震わせながら寝台に力なく伏した彼は、いつの間にか意識を手放していた。

数日ぶりに仕事場へ出てきた彼。

彼は端の方にいる霙を見つけるなりそこへ寄っていって声をかけていた。

「おはようございます。今日はこちらに出てきているんですね」

「うん…ちょっとお野菜が、食べたくなって…」

「そうでしたか。…その、毎日いらっしゃらなくて、大丈夫なんですか?食事は……」

不思議そうに尋ねる霙に、彼は軽く自分の食事事情について話す。

少し驚かれたようだが、更に話をする前にいつもの仕事仲間もやってきて、2人きりだったその場は途端に賑やかになっていった。

話をすればするほど、彼は自分が霙に心を寄せているのだと実感する。

つい口数が多くなり、自分のことを知ってもらいたいような、逆に恥ずかしくて知ってもらいたくないような、そんな気持ちがぐるぐると渦巻くのだ。

また、普通であれば何ということもないであろう一言でも霙から聞くとやけに面白く感じて、思わず堪えきれないような大笑いをしてしまう。

すぐそばにいた仕事仲間も「な、なんだ…何がそんなに面白かったんだよ?」と目を丸くするほどだ。

「いや…面白かったって、今の!まさかそんな風に言うなんてさ…そんなの言いそうにないのに!!」

「いや、まぁそうだけど…だけどそんなに面白かったのか?」

「うん、すごく…!!」

霙のそばにいる彼がいつも楽しそうに笑っているのを見た周りの人々も次第にその輪へ加わるようになり、いつしか面倒見がいい霙は彼の仕事仲間が初めに言っていた通り、人気者となっていた。

霙への想いを自覚している彼だが、仕事をしに出ていく日を増やしているわけではない。

食糧を得る必要がなくても、霙と話をしたり姿を見るだけで彼にとっては外へ仕事をしに行く充分な理由となるが、それでもそうはしていない。

1つは、霙のそばにいると絶えずドキドキしてしまい、連日会っていたのではとても心臓がもちそうにないから。

そして、もう1つは『後ろめたさ』があるからだ。

彼は『あの日』以降、自らを慰める際には必ず霙のことを想ってしまっている。

霙には悪いとは思いつつも、どうしても想い浮かべながらしてしまうのだ。

霙が笑った、真面目な表情で何かを見つめた、眉をひそめた…どの一瞬の表情も彼を焚きつける。

少し低く、よく響くような声を思い出すだけで彼の下のものは勃ってしまうほどだ。

まさか霙本人は自身が彼の『慰め』に関して大きな役目を担っているなど知る由もないだろうと思うと、彼は大きな後ろめたさと共に申し訳なさ さえ感じていた。

ーーーーーーー

「う、んん……や、ぁっ……」

彼はすっかり慣れた手つきで自身の中を綺麗にすると、片手で秘部を弄り始める。

さらに、昼間久しぶりに会った霙の事を思い出しながら、腰の辺りにもう片方の手を重ねた。

その腰の辺りというのは、実は今日の昼間、彼がよろめいた時に霙が腕を回して支えてくれたところだ。

様子を見ていた人々からは体格差もあってか「なんだかお似合いだなぁ」などともてはやされ、彼も「ははっ、いいだろー?」などと誤魔化すようにして笑ったが、内心では信じられないほど、混乱とも言うべき騒ぎが巻き起こっていた。

いくら霙の体を想像していたとしても、実際に触れてみると所詮それらは想像に過ぎないものだったのだと思い知る。

衣越しでも霙の想像以上にしっかりとした太さと力強さがある腕は充分に伝わってきた。

そんな立派な腕が自らの意図していない動きをするという妙な感覚と、胸元からふわりと香った霙の香りは、時間が経って夜になった今も鮮明に記憶に残っている。

「みぞれ……」

目を閉じ、腰のところへ指を這わせながら小さく呼びかけると、ふと自らの名前を呼ぶ霙の声が耳に響いてきた。

「んっ…み、みぞれ……みぞれ…っ」

中を弄る指も、次第に荒々しくなっていく。

彼はとうとう我慢できなくなり、「も、もう…挿れて、みぞれ……」と独りでに呟くと、かたわらに置いていた『滑らかな石の棒』に薬草由来の粘液をたっぷりとまとわせて握りしめた。

つい先程まで指を3本咥えこんでいた秘部は粘液に塗れた石の棒をあてがわれると、難なくそれを飲み込んでいく。

彼は「あ、んん……っ」と声を漏らしながらそれを前後に抜き差しし始めた。

この『滑らかな石の棒』は彼が思い描く『霙のそれ』に見立てたものだ。

実際に思いを遂げることができない以上、なんとか代用のものでそれに近しい体験ができないかと考えた彼は散々探し回った末にそれらしきもの、そう『石の棒』を見つけた。

体内に入れても傷がつかない滑らかさの、硬く、自らの『それ』よりも太さのある石の棒。

はじめは圧迫感が強く、とても快感など得られそうにないと思っていたものだが、彼は今ではすっかりそれの虜になっている。

霙が自らを抱いている姿を想像しながら、ゆっくり、時には激しく抜き挿しすると、まるで本当に霙と愛し合っているかのような気分になれるのだ。

少しでも長く楽しめるよう、彼は様々に体位を変えて中を擦り続ける。

「み、ぞれ……だめ…もう、きもちよく…なりたい……っ」

《気持ち良くなりたい?》

「あっ…お、おねがい……も…がまんでき…ない……」

《いいよ…お尻、こっちに向けて》

「あっ…ん、うん……ん……」

脳内の霙に言われるままうつ伏せになる彼。

そのまま片手で自らの前のものを包み込むと、後ろと前を同時に強く刺激して快感の高みまで昇りつめて行く。

《ほら…これが好きでしょ?》

「あっ…あぁっ、んっ…すき…すき、んんっ……」

《気持ちよくなっていいよ。後ろと前とをこんなにされながら…気持ちよくなって、撒き散らしちゃえばいい》

「うぁっ…で、でる…でちゃう…っ!!」

《出しなよ、たくさん…》

「あっ、み、みぞれ!あぁっ!!」

腰をガクガクと震わせながら、彼は白濁を浴室の床に散らした。

全身から力が抜け、後ろに石の棒を挿し込んだまま倒れ伏した彼は少しずつ冷静さを取り戻していく頭の中で微笑んでいる姿の霙に詫びる。

(はぁ……ごめん…本当に、こんなことをして……僕にこんなことを想像されてるだなんて、思ってもないだろうに。きっと知ったら僕を嫌いになるだろうな……でも、止められないんだよ、どうしても。本当に悪いけど、あまりにも良すぎてどうしようもないんだ…)

挿し込んでいた石の棒が自然にぬるりと抜け落ち、彼はまた「…っあ」と声を漏らした。

ーーーーーー

彼が霙に出逢ってから、想いを寄せるようになってから、いくつかの季節が過ぎていったある日。

初めて会話を交わした時のように水汲み場で偶然 霙と2人きりになった彼は、涼しい風に身を任せながらいつものように口数多く話しかけていた。

うるさく思われていないだろうか、と気にしつつも止まらない口。

しかし、その口のお陰で彼は霙に関してかなりよく知るようになっていた。

霙は彼の1つ年下であること。

家は農業地域にあって、主に穀物を育てたり、穀物を粉にする仕事をしていること。

霙とその妹は両親が遅くに授かった子で、同年よりも親はいくらか歳上であること。

経験を積ませるべく、両親は霙をこの漁業地域に来させたこと。

そして、今までに恋人は1人もいたことがないということ…。

2人きりという状況は彼を嬉しさと緊張感で包み、もはや自分が何の話をしているのかさえ分からないほどにしてしまう。

しかし、それでも沈黙が続くよりはマシだ、と彼はあれこれと立て続けに話していた。

話が天気から気温、気温から今飲んでいる水、水からそばにおいてある椅子のことについて移り変わっていく中、それまでじっと話を聞いていた霙が突然「あの」と声をあげる。

「あ…えっと、なに?」

「いえ、すみません、話しているのに……」

「い、いや、僕こそごめん、どうでもいい話ばっかりして…退屈だよね?あはは…」

気まずさから自虐的に笑う彼。

視線を感じてそっと横を見ると、なんと霙は彼のことをまっすぐに見つめていた。

晴れた空の下、こうしてまっすぐ見てみると、霙の瞳はかすかに青みがかっているようだ。

彼にはその瞳の色がこの世のどんな色よりも美しく思えてならず、目を逸らすことも忘れて魅入ってしまう。

「な、なにか…話が…?」

ぼうっとしたまま尋ねると、霙は少し間をあけてから「その…」と話し始める。

「よく、私とこうして話を…するじゃないですか」

「え?あ、あぁ、うん…そうだね」

「…あの、突然何の話だと、思われるかもしれない、んですが」

一体何を言われるのかと、彼は緊張と共に身構える。

「その…私のことが、好きなんですか?」

一陣の風が起こった。

耳に、なんだか耳鳴りのような耳障りな音がし始める。

その瞬間、彼の体は石像にでもなったかのように指一本動かせなくなってしまった。

そして、不思議な感覚に見舞われる。

不変に流れ続ける『時』というものが止まっているように感じたのだ。

土に蒔いた種がいつの間にか芽吹いているように。

干した洗濯物がいつの間にか乾いているように。

昇った朝日がいつの間にか夕陽になっているように。

『時』はいつも流れていて、決して止まることがないものだ。

しかし、『あぁ、時というのは、止まることもあるのだ』とさえ思うほどに、彼は言葉を失って立ち尽くす。

今、目の前にいる霙は、確実に『私のことが、好きなんですか?』と言った…らしい。

「あ…え……」

霙は一言も発さず、じっと彼を見つめている。

彼は霧散していた意識というものをなんとかかき集め、どう答えるべきかと必死に考えていた。

もし、霙の問いに対して『そうだ、君のことが好きなんだ』と言ったとしたら?

考えられるのは2通りだろう。

男同士で恋愛感情は…と気まずい雰囲気になるのが1つ。

もう1つは「私も、あなたのことが好きなんです」と両想いであることを確認し合う、だ。

彼は(この2つ目は…ありえないな)と即座に否定する。

それは彼にとって、あまりにも都合が良すぎる答えだ。

そんなことがありえるはずもなく、彼は気まずくなるに違いないと考えついた。

では、『親しい友達として好きだ』と嘘を言ったらどうだろう?

…これなら、気まずくなるようなこともなく、自分の気持ちを隠すだけで済むのではないか?

実際、彼が抱いている霙への想いはあまりにも強く、深いものだ。

しかしそれは叶うはずもなく、自分だけが抱えていくべきものと気持ちに折り合いをつけていたため、『もしかしたら』『想いを告げれば』などという考えは全て自分勝手な幻想に過ぎないと彼は思い込んでいる。

だが、ほんの少しの、わずかなわずかな希望だけは持っていて、彼は『友達として好きだ』と答える前に、探りをいれるように話してみることにした。

「あ、の…僕、男、なんだけど…」

「そうですね」

「その…男みたいな女の子じゃなくて、僕は……」

「分かっています、充分、それは。あなたは素敵で、かっこい…」

「え?」

彼は面食らってしまう。

産まれてこの方、家族親戚、近所、会う人全てに「あら、男の子なの!?」と驚かれてきたというのに。

今、霙はなんと言おうとしたのか。

いや、たしかに『かっこいい』と言おうとしただろう。

『かっこいい』など、彼は生まれてこの方一度も言われたことがない。

(み、霙は僕のことを…女の子みたいとは思っていない…んだな)

もちろん、彼は霙からの返答をきちんと想定していた訳ではない。

しかし、『まぁ…たしかに美しいですけど』や『愛称が【姫】というほどですよね』といったくらいの言葉はあるだろうと思っていた。

しかしこれは、まったくの想定外だ。

もしかしたら、彼は自身の容姿が女性と間違われんばかりであるということを、誇りとさえ思っていたのかもしれない。

だからこそ、『かっこいい』という言葉に信じられないほどの衝撃を受けたのだろう。

「お、男だって分かってるなら、なんでそんなことを聞く?好きかどうか聞くなんて…お、男同士なのに!」

「だから尋ねたんです、どうなのかと、思って」

「お、男同士で好きなんて、そ、そんなわけない!あ、ありえない!あ…ありえない!!」

彼は言いたいだけ言うと、その場を走ってあとにする。

あとに残された霙の表情や反応を確かめる余裕はなかった。

ーーーーーー

「うぅ…」

家へ帰るなり、彼は自分の言ったこと、したことに対しての抱えきれないほどの後悔を流しさりたいとばかりに1人で酒を呷った。

普段好んで呑むこともないが、料理をする関係で家に置いていた大きな瓶1本。

片手で持つには重いそれを両手で傾け、家にある一番大きな盃になみなみと注いではぐいっと呷る。

彼は『うわばみ』だ。

両親の家系とも大酒飲みなことで有名なのだが、その血をひいている彼や姉達も例外ではない。

いくら大量に呑んでも、どれだけ強い酒を呑んでもまるで水を飲んでいるかの如くで、酔うことがないのはもちろん、顔色さえもまったく変わらないのだ。

しかし、そうして大酒が飲めるからといって、良いことなど1つもない。

酔って忘れてしまいたいことにも酒が手を貸してくれることは一切なく、盃を呷り続けるというのはまったく無意味なことだ。

それでも彼はお構いなしに次々と酒瓶の中の酒を腹の中へ詰め替えていく。

酒の味など、気にしないままに。

(僕は…馬鹿だ!!なにも、なにもあんなことを言う必要はなかったのに…これじゃあ彼への気持ちに嘘をつくどころじゃないじゃないか!自分の人生まで否定したも同然だ…そうだ、あの本を書いた人達のことだって…!!)

《男同士で好きなんて、そ、そんなわけない!あ、ありえない!》

霙へと言い放った言葉が自らの胸に突き刺さる。

「はぁ…僕はどうしようもないな、嫌になる………」

自分の気持ちに嘘をつくどころか、憧れの気持ちさえ抱いていた先人達までをも否定するようなことを言ってしまった。

彼はそれが悔しく、悲しくて仕方がなかった。

(僕は霙にとってはあくまでも『男』だったんだ…『女の子みたいで可愛い』って思ってくれてたんなら、まだ…男らしい所を隠していれば好きになってもらえたかもしれないけど……でも所詮僕は男で、女の子じゃない…少なくとも、霙にとっては、そんな風にも見えてなかったんだ……)

幼い頃から散々『女性のようだ』と言われ続けてきた彼。

霙のその一言は時が経つにつれ衝撃をさらに強めているようだ。

「あぁ…もう嫌だ……せめて、せめて今だけでも忘れさせて……頼むから、今晩だけでも………」

だが、大きな酒瓶を1滴のこらず空にしても彼の意識ははっきりとしていた。

そもそも酔ったことがないため、彼は『酔う』という感覚がどういうものなのかを知らない。

しかし、よく言われているような『足取りがおぼつかなくなる』とか『陽気、もしくは陰気になる』だとかは、やはり一切ない。

歩いてみてもしっかりとした足取りで、目眩がすることもないのだ。

意識もはっきりとしている。

「…やっぱり、酒なんかなんの役にも立たないな」

彼はたった1つだけの『他のことを考えられなくなること』をするべく、浴室へ向かった。

ーーーーーーー

自らの後ろを洗い終えたところで、薬草から取り出した粘液がちょうど人肌ぐらいになる。

彼はすぐにそれを掬うと、石の棒にたっぷり塗りつけて躊躇なく自らの秘部に突き刺した。

「あぅ、うぅ…っ……」

はじめから激しく抽挿し、加減もなく中を刺激していく彼。

ただ快感を得て何も考えられないくらいになってしまいたいのだというのにもかかわらず、彼の頭の中でその快感をもたらしているのは、やはり霙だった。

《気持ちいいの?》

「うぁっ…やっ…みぞ…れ……!」

《あんなことを言っておいて…こんなことをしてるの?》

「あぁっ、ちが、う……っ!」

《…こうされるのが、好きなくせに》

「はぁっ、あぁあっ!!!ん、んん……う……」

息が止まってしまいそうなほど激しく石の棒を抜き挿しする彼。

高まりきった快感はあと少しで弾けるところだ。

しかし、そこで彼の耳に玄関の戸を叩く音が聞こえてきた。

あと少しだった気分はわずかに逸らされ、せっかく絶頂に登りつめそうだったそれはなりを潜めてしまう。

気にせず居留守を使おうとしたが、部屋の灯りが煌々とついているせいで誤魔化せそうにもなく、さらに戸を叩く遠慮がちな音は収まる気配がない。

(………)

仕方なく、彼は軽く体を拭って上下の衣を纏うと、深く息をついてから戸に手をかけた。

「だれ…」

戸を開けた彼は言葉を失った。

戸を開けたすぐそこにいたのは、なんと霙だった。

「…昼のことを、あなたにどうしても謝りたくて…」

沈んだ声、俯いて暗く見える表情。

彼はそれを見るなり、なにか胸の辺りにあるものをぎゅっと握り締められたかのような気持ちになる。

「気分を…害されましたよね、私のせいで。私があんなことを…言ったから」

「………」

「こんな時間に失礼だとは、分かっているんですが…それでも、どうしても1言謝りたかったんです。あんなことを言うなんて…すみません、本当に、私は…」

彼は胸が苦しくて声が出せない。

自分のことよりも何よりも、ただただ霙が悲痛な何かを抱えているというその様子が悲しく、苦しさでいっぱいになってしまう。

彼はなんとか霙の悲痛さを和らげることができないかと口を開くも、すぐに口を噤んだ。

自らの秘部から、何かがどっと流れ出してきているのを感じた彼。

その流れ出してきたものの正体が何かは、分かりきっている。

(い、いつもより多く使ってたから…!!)

体内の奥底から流れ出してきたのは、つい先ほどまでしていた行為を手助けさせるために使っていた粘液だ。

早く快感を得ようと焦るあまりいつもより大量に中へ送り込んでいたそれは、立っているだけで下へ下へと流れ、堪えきれないほどの妙な感覚を尻と太ももにもたらしている。

尻に力を入れるのも関係なく流れ出した粘液は、つつっと下の方へ領域を広げているらしい。

「あの…大丈夫、ですか」

彼の状況は、まったくもって『大丈夫』ではない。

ただでさえ絶頂まであと少しというところを止められていた体は、今この瞬間、足を伝う粘液の感覚と激しい羞恥にさらされ、彼の激しい欲情を呼び醒ましているのだ。

熱っぽい吐息が漏れそうになり、彼は口を手で覆って『大丈夫だ』と言わんばかりに頷く。

(だ、だめだ…はやく、早く帰ってもらわないと…)

「…失礼します」

「っ!?」

急に体が浮いた感覚に驚いた彼が見ると、なんと霙は彼を横抱きにして部屋の中へ足を踏み入れていた。

しっかりとした腕に包まれながら目線を上げると、霙の凛々しい横顔が目に飛び込んでくる。

(ああっ、あっ、かっこいい、うわ!うわうわ!か、かっこよすぎる……!!)

そう思った途端、さらに粘液が溢れ出してきて彼は身を竦めた。

彼をゆっくりと寝台に降ろした霙は、彼の前に跪くようにしながら「気持ちが悪いんですか?」と覗き込むようにして尋ねてくる。

彼はふるふると頭を横に振った。

(面倒見が良い人はこれだから困るよ…!霙はたとえこれが僕じゃなくてもこうして抱えて運んで、こうやって優しくするんだ!別に僕が特別だからってわけじゃない、分かってる、分かってるんだ、それは…分かってる……そんなことは分かってる…!!)

「どうしたんですか、様子が…」

「………」

「…とにかく水を持ってきます」

立ち上がって戸の方へ向かおうとする霙。

彼はそんな霙の手を掴んでいた。

もしかしたら、彼は本当は酔っていたのかもしれない。

(もう…これ以上 自分に嘘をつくのは…嫌だ)

掴んだ霙の手を引き寄せ、近づいてきた霙の腰にもう片方の腕を回す彼。

ちょうど肘は霙の股間の辺りだ。

その存在を確かめるように、肘、腕、手首と滑らせた彼は、優しく、極めて優しく手のひらでそこを包み込んだ。

「っ!?ち、ちょっと……!」

彼はとても恥ずかしくて顔をあげることができない。

しかし、それでも手のひらにあるそこに触れるのを止めることができなかった。

自分の心に正直に。

霙が激しい抵抗を見せないのを、いいことに。

「ま、待って、これは……」

何度も擦らないうちに手のひらの感覚が変わる。

引き離そうとするかのように彼の肩に置かれていた手は、すでに何かを堪え忍ぶべく軽く握られていた。

彼の尻はぐっしょりと濡れている。

心の内にこだます(こんなことをしてはいけない)という声。

しかし、もはや自分では止めることができなかった。

「っ!!」

彼は腰掛けていた寝台の上にあがると、掴んでいた腕を強く引いて霙の体勢を崩す。

寝台の上へ咄嗟に両手をついた霙は彼をまるで押し倒しているかのように見える。

霙の、赤らむ顔はもうすぐそこだ。

喉がゴクリと鳴る。

彼は手で霙の両目を覆い隠して言った。

「…見ないで」

やや間があいてから、覆い隠した手のひらに霙の睫毛が触れ、霙が目を閉じたことが分かる。

(あぁ…だめだ、だめだよ霙、抵抗しなきゃ…じゃないと僕は…もう、自分じゃ止められない…)

そっと覆い隠していた手を退けると、瞳を閉じた霙の目元が露わになった。

しっかりした眉、滑らかな瞼。

わずかに皺を寄せる眉間と、そこから続く鼻筋。

「はぁっ…はぁっ…」

次の瞬間、彼は自らの下衣に手をかけた。

きちんと脱ぐなど、まどろっこしい。

裾と太ももとを蹴って脱ぎ捨てた下衣の尻の辺りがひんやりとしていたが、それにも構わず彼は続いて霙の下衣を弛ませた。

霙は『見ないで』と言われた時のまま彼の両脇に手をついて身じろぎ1つせずにいるが、その口元や目元にはわずかに力が込められているようだ。

弛ませた下衣が太ももまで滑り落ち、その中にしまわれていた霙のものが姿を現す。

何度も想像してきたそれが、すぐそこにある。

彼はいよいよ理性というものを手放した。

「はぁっ…はっ、あっ……」

霙の両腕の中で身を反転させ、寝台に四つん這いになる彼。

今の彼の後ろにはなんの支度も準備も必要ない。

彼は手探りで霙の反り勃つものへ触れると、充分な硬さをもったそれを自らの秘部にあてがった。

「………っ!!!」

ぬるりと入り口に熱いものが当たる。

彼は暴れる心臓のまま、さらに腰を押しつけて霙を呑み込んだ。

「あ…っ」

いま起きていることが現実のことなのかと、彼は疑ってしまう。

秘部と腹から伝わってくる感覚。

まさか、まさか霙のものが中に入っているなんて。

目を閉じさせた霙が、抵抗もせず、じっと動かずにいるのを利用し、自ら導いて中へ挿入させてしまっただなんて。

彼は激しい興奮に気を失ってしまいそうだ。

にもかかわらず、なんと霙はぐいっと体を動かし、3分の1ほど入っていた棒をすべて、根本まで突き刺してきた。

(~~~~~っ!!!)

彼は必死に口を押さえて声を押し止める。

彼の声は決して低くないが、それでも女性のものとは違うのだ。

激しく喘ぎ声を出したりして霙の気を削いでしまうのは全くの不本意であり、そうなってしまわないようにと必死に口を押さえる。

1度突いただけで動きを止めた霙を誘うように、もう1度彼はわずかに腰を動かした。

霙もそれに応えるように、ぐいっと突く。

更にそれに応えるように彼が腰を動かす。

その先は、もう手順も何もなかった。

霙はほとんど彼の背にのしかかるようにしながら何度も何度も抜き挿しして中を擦り、彼は滑らかにことが進むようわずかに腰を上げて上半身を伏せる。

彼は霙が腕を回してきたとしても声と同じく胸がないことで気が削がれないよう、両腕で胸を覆いながら手で口を塞いだ。

それは、想像していたものとはまったく比べ物にならない快感だった。

今までに、彼は一体どれだけ霙との情事を想像して自慰をしてきただろうか。

どれだけ霙のものを想像して石の棒を抜き挿ししてきただろうか。

その都度(きっと実際に体を重ね合わせたら、こんな風に最高なのに違いない)と思っていたというのに、実際はそのはるか上を行くもので、それは雲泥の差とも言えた。

今、彼の中を出入りしているのは徐々に体温に馴染んでいく冷たい石の棒などではない。

熱く滾る生の肉棒だ。

動かしているのは後ろに回した自らの手ではない。

霙の腰だ。

自らの意思とは関係なく動くそれは、石の棒、つまり彼が思い描いていた霙のものよりも一回り太く、長い。

どういうわけか、まるで彼の中の一番いい部分を知っているかのように的確に突いてくるそれは彼に堪えきれないほどの強烈な刺激を与え続ける。

(~っ!~~~~っ!!!)

肩の辺りを力強く抱きしめ、押さえつけるようにして抽挿する霙。

どのような始まりで行為に至っているかなど、もはや関係なかった。

まさに今、彼は霙と交わっている。

その事実がどうしようもないほどの大きな幸福感をもたらし、気付けば彼は涙を流していた。

頬を濡らすその涙には、霙への罪悪感と背徳感も混ざっている。

もう、この良さを知らなかった頃には到底戻れそうにない。

彼はいよいよ限界が近くなり、枕に顔を埋めると、片腕で胸を隠しながらもう片方の手で自らの猛りきったものを激しく擦り始めた。

前後の刺激と、背にぴったりとついた霙の胸、耳元に伝わる熱い吐息。

(あっ、あぁ、あっ…う、んんっ)

全身がゾワゾワ、ゾクゾクとして力が入らなくなる。

ビクビクと体を震わせながら寝台に力なく伏した彼は、いつの間にか意識を手放していた。

10

あなたにおすすめの小説

世界を救ったあと、勇者は盗賊に逃げられました

芦田オグリ

BL

「ずっと、ずっと好きだった」

魔王討伐の祝宴の夜。

英雄の一人である《盗賊》ヒューは、一人静かに酒を飲んでいた。そこに現れた《勇者》アレックスに秘めた想いを告げられ、抱き締められてしまう。

酔いと熱に流され、彼と一夜を共にしてしまうが、盗賊の自分は勇者に相応しくないと、ヒューはその腕からそっと抜け出し、逃亡を決意した。

その体は魔族の地で浴び続けた《魔瘴》により、静かに蝕まれていた。

一方アレックスは、世界を救った栄誉を捨て、たった一人の大切な人を追い始める。

これは十年の想いを秘めた勇者パーティーの《勇者》と、病を抱えた《盗賊》の、世界を救ったあとの話。

魔王の息子を育てることになった俺の話

お鮫

BL

俺が18歳の時森で少年を拾った。その子が将来魔王になることを知りながら俺は今日も息子としてこの子を育てる。そう決意してはや数年。

「今なんつった?よっぽど死にたいんだね。そんなに俺と離れたい?」

現在俺はかわいい息子に殺害予告を受けている。あれ、魔王は?旅に出なくていいの?とりあえず放してくれません?

魔王になる予定の男と育て親のヤンデレBL

BLは初めて書きます。見ずらい点多々あるかと思いますが、もしありましたら指摘くださるとありがたいです。

BL大賞エントリー中です。

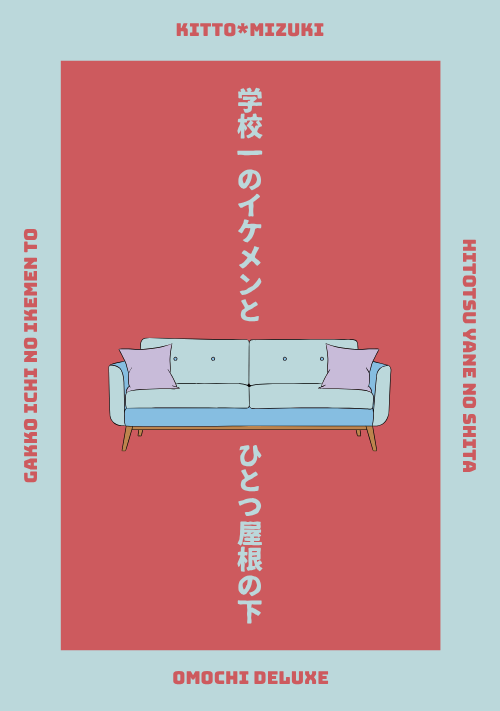

学校一のイケメンとひとつ屋根の下

おもちDX

BL

高校二年生の瑞は、母親の再婚で連れ子の同級生と家族になるらしい。顔合わせの時、そこにいたのはボソボソと喋る陰気な男の子。しかしよくよく名前を聞いてみれば、学校一のイケメンと名高い逢坂だった!

学校との激しいギャップに驚きつつも距離を縮めようとする瑞だが、逢坂からの印象は最悪なようで……?

キラキライケメンなのに家ではジメジメ!?なギャップ男子 × 地味グループ所属の能天気な男の子

立場の全く違う二人が家族となり、やがて特別な感情が芽生えるラブストーリー。

全年齢

今日もBL営業カフェで働いています!?

卵丸

BL

ブラック企業の会社に嫌気がさして、退職した沢良宜 篤は給料が高い、男だけのカフェに面接を受けるが「腐男子ですか?」と聞かれて「腐男子ではない」と答えてしまい。改めて、説明文の「BLカフェ」と見てなかったので不採用と思っていたが次の日に採用通知が届き疑心暗鬼で初日バイトに向かうと、店長とBL営業をして腐女子のお客様を喜ばせて!?ノンケBL初心者のバイトと同性愛者の店長のノンケから始まるBLコメディ

※ 不定期更新です。

ノリで付き合っただけなのに、別れてくれなくて詰んでる

cheeery

BL

告白23連敗中の高校二年生・浅海凪。失恋のショックと友人たちの悪ノリから、クラス一のモテ男で親友、久遠碧斗に勢いで「付き合うか」と言ってしまう。冗談で済むと思いきや、碧斗は「いいよ」とあっさり承諾し本気で付き合うことになってしまった。

「付き合おうって言ったのは凪だよね」

あの流れで本気だとは思わないだろおおお。

凪はなんとか碧斗に愛想を尽かされようと、嫌われよう大作戦を実行するが……?

【完結済】あの日、王子の隣を去った俺は、いまもあなたを想っている

キノア9g

BL

かつて、誰よりも大切だった人と別れた――それが、すべての始まりだった。

今はただ、冒険者として任務をこなす日々。けれどある日、思いがけず「彼」と再び顔を合わせることになる。

魔法と剣が支配するリオセルト大陸。

平和を取り戻しつつあるこの世界で、心に火種を抱えたふたりが、交差する。

過去を捨てたはずの男と、捨てきれなかった男。

すれ違った時間の中に、まだ消えていない想いがある。

――これは、「終わったはずの恋」に、もう一度立ち向かう物語。

切なくも温かい、“再会”から始まるファンタジーBL。

全8話

お題『復縁/元恋人と3年後に再会/主人公は冒険者/身を引いた形』設定担当AI /c

アプリで都合のいい男になろうとした結果、彼氏がバグりました

あと

BL

「目指せ!都合のいい男!」

穏やか完璧モテ男(理性で執着を押さえつけてる)×親しみやすい人たらし可愛い系イケメン

攻めの両親からの別れろと圧力をかけられた受け。関係は秘密なので、友達に相談もできない。悩んでいる中、どうしても別れたくないため、愛人として、「都合のいい男」になることを決意。人生相談アプリを手に入れ、努力することにする。しかし、攻めに約束を破ったと言われ……?

攻め:深海霧矢

受け:清水奏

前にアンケート取ったら、すれ違い・勘違いものが1位だったのでそれ系です。

ハピエンです。

ひよったら消します。

誤字脱字はサイレント修正します。

また、内容もサイレント修正する時もあります。

定期的にタグも整理します。

批判・中傷コメントはお控えください。

見つけ次第削除いたします。

自己判断で消しますので、悪しからず。

ウサギ獣人を毛嫌いしているオオカミ獣人後輩に、嘘をついたウサギ獣人オレ。大学で逃げ出して後悔したのに、大人になって再会するなんて!?

灯璃

BL

ごく普通に大学に通う、宇佐木 寧(ねい)には、ひょんな事から懐いてくれる後輩がいた。

オオカミ獣人でアルファの、狼谷 凛旺(りおう)だ。

ーここは、普通に獣人が現代社会で暮らす世界ー

獣人の中でも、肉食と草食で格差があり、さらに男女以外の第二の性別、アルファ、ベータ、オメガがあった。オメガは男でもアルファの子が産めるのだが、そこそこ差別されていたのでベータだと言った方が楽だった。

そんな中で、肉食のオオカミ獣人の狼谷が、草食オメガのオレに懐いているのは、単にオレたちのオタク趣味が合ったからだった。

だが、こいつは、ウサギ獣人を毛嫌いしていて、よりにもよって、オレはウサギ獣人のオメガだった。

話が合うこいつと話をするのは楽しい。だから、学生生活の間だけ、なんとか隠しとおせば大丈夫だろう。

そんな風に簡単に思っていたからか、突然に発情期を迎えたオレは、自業自得の後悔をする羽目になるーー。

みたいな、大学篇と、その後の社会人編。

BL大賞ポイントいれて頂いた方々!ありがとうございました!!

※本編完結しました!お読みいただきありがとうございました!

※短編1本追加しました。これにて完結です!ありがとうございました!

旧題「ウサギ獣人が嫌いな、オオカミ獣人後輩を騙してしまった。ついでにオメガなのにベータと言ってしまったオレの、後悔」

ユーザ登録のメリット

- 毎日¥0対象作品が毎日1話無料!

- お気に入り登録で最新話を見逃さない!

- しおり機能で小説の続きが読みやすい!

1~3分で完了!

無料でユーザ登録する

すでにユーザの方はログイン

閉じる