あなたにおすすめの小説

男女比がおかしい世界の貴族に転生してしまった件

美鈴

ファンタジー

転生したのは男性が少ない世界!?貴族に生まれたのはいいけど、どういう風に生きていこう…?

最新章の第五章も夕方18時に更新予定です!

☆の話は苦手な人は飛ばしても問題無い様に物語を紡いでおります。

※ホットランキング1位、ファンタジーランキング3位ありがとうございます!

※カクヨム様にも投稿しております。内容が大幅に異なり改稿しております。

※各種ランキング1位を頂いた事がある作品です!

【㊗️受賞!】神のミスで転生したけど、幼児化しちゃった!〜もふもふと一緒に、異世界ライフを楽しもう!〜

一ノ蔵(いちのくら)

ファンタジー

※第18回ファンタジー小説大賞にて、奨励賞を受賞しました!投票して頂いた皆様には、感謝申し上げますm(_ _)m

✩物語は、ゆっくり進みます。冒険より、日常に重きありの異世界ライフです。

【あらすじ】

神のミスにより、異世界転生が決まったミオ。調子に乗って、スキルを欲張り過ぎた結果、幼児化してしまった!

そんなハプニングがありつつも、ミオは、大好きな異世界で送る第二の人生に、希望いっぱい!

事故のお詫びに遣わされた、守護獣神のジョウとともに、ミオは異世界ライフを楽しみます!

カクヨム(吉野 ひな)にて、先行投稿しています。

3歳で捨てられた件

玲羅

恋愛

前世の記憶を持つ者が1000人に1人は居る時代。

それゆえに変わった子供扱いをされ、疎まれて捨てられた少女、キャプシーヌ。拾ったのは宰相を務めるフェルナー侯爵。

キャプシーヌの運命が再度変わったのは貴族学院入学後だった。

転移先で日本語を読めるというだけで最強の男に囚われました

桜あずみ

恋愛

異世界に転移して2年。

言葉も話せなかったこの国で、必死に努力して、やっとこの世界に馴染んできた。

しかし、ただ一つ、抜けなかった癖がある。

──ふとした瞬間に、日本語でメモを取ってしまうこと。

その一行が、彼の目に留まった。

「この文字を書いたのは、あなたですか?」

美しく、完璧で、どこか現実離れした男。

日本語という未知の文字に強い関心を示した彼は、やがて、少しずつ距離を詰めてくる。

最初はただの好奇心だと思っていた。

けれど、気づけば私は彼の手の中にいた。

彼の正体も、本当の目的も知らないまま。すべてを知ったときには、もう逃げられなかった。

毎日19時に更新予定です。

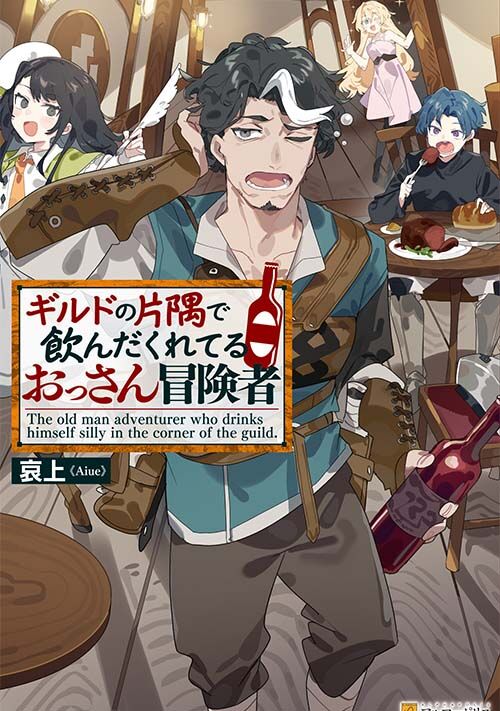

ギルドの片隅で飲んだくれてるおっさん冒険者

哀上

ファンタジー

チートを貰い転生した。

何も成し遂げることなく35年……

ついに前世の年齢を超えた。

※ 第5回次世代ファンタジーカップにて“超個性的キャラクター賞”を受賞。

※この小説は他サイトにも投稿しています。

神々の愛し子って何したらいいの?とりあえずのんびり過ごします

夜明シスカ

ファンタジー

アリュールという世界の中にある一国。

アール国で国の端っこの海に面した田舎領地に神々の寵愛を受けし者として生を受けた子。

いわゆる"神々の愛し子"というもの。

神々の寵愛を受けているというからには、大事にしましょうね。

そういうことだ。

そう、大事にしていれば国も繁栄するだけ。

簡単でしょう?

えぇ、なんなら周りも巻き込んでみーんな幸せになりませんか??

−−−−−−

新連載始まりました。

私としては初の挑戦になる内容のため、至らぬところもあると思いますが、温めで見守って下さいませ。

会話の「」前に人物の名称入れてみることにしました。

余計読みにくいかなぁ?と思いつつ。

会話がわからない!となるよりは・・

試みですね。

誤字・脱字・文章修正 随時行います。

短編タグが長編に変更になることがございます。

*タイトルの「神々の寵愛者」→「神々の愛し子」に変更しました。

猫を拾ったら聖獣で犬を拾ったら神獣で最強すぎて困る

マーラッシュ

ファンタジー

旧題:狙って勇者パーティーを追放されて猫を拾ったら聖獣で犬を拾ったら神獣だった。そして人間を拾ったら・・・

何かを拾う度にトラブルに巻き込まれるけど、結果成り上がってしまう。

異世界転生者のユートは、バルトフェル帝国の山奥に一人で住んでいた。

ある日、盗賊に襲われている公爵令嬢を助けたことによって、勇者パーティーに推薦されることになる。

断ると角が立つと思い仕方なしに引き受けるが、このパーティーが最悪だった。

勇者ギアベルは皇帝の息子でやりたい放題。活躍すれば咎められ、上手く行かなければユートのせいにされ、パーティーに入った初日から後悔するのだった。そして他の仲間達は全て女性で、ギアベルに絶対服従していたため、味方は誰もいない。

ユートはすぐにでもパーティーを抜けるため、情報屋に金を払い噂を流すことにした。

勇者パーティーはユートがいなければ何も出来ない集団だという内容でだ。

プライドが高いギアベルは、噂を聞いてすぐに「貴様のような役立たずは勇者パーティーには必要ない!」と公衆の面前で追放してくれた。

しかし晴れて自由の身になったが、一つだけ誤算があった。

それはギアベルの怒りを買いすぎたせいで、帝国を追放されてしまったのだ。

そしてユートは荷物を取りに行くため自宅に戻ると、そこには腹をすかした猫が、道端には怪我をした犬が、さらに船の中には女の子が倒れていたが、それぞれの正体はとんでもないものであった。

これは自重できない異世界転生者が色々なものを拾った結果、トラブルに巻き込まれ解決していき成り上がり、幸せな異世界ライフを満喫する物語である。

ユーザ登録のメリット

- 毎日¥0対象作品が毎日1話無料!

- お気に入り登録で最新話を見逃さない!

- しおり機能で小説の続きが読みやすい!

1~3分で完了!

無料でユーザ登録する

すでにユーザの方はログイン

閉じる