113 / 166

パフェルの思い

しおりを挟む

姫騎士砦内部の城壁沿いには、搬入用の馬車やトラックを停めるスペースがある。最寄りの集落まで10哩近くはあり、それも寒村しかない状況なので、いずれ施設の常設が決まったときには簡易宿泊所を建設しようと空けておいたスペースだ。

試験開催期間中の現在は、そこがスタッフの露営場所になっている。

本番前日とあってみんな早めに眠りに着き、翌朝は明け方から準備のため動き始めていた。朝が苦手なアタシは眠い目を擦りながらも、周囲でキビキビと動き回る魔王領民たちを手伝おうと身なりを整えてテントから出る。

「宿を建てるとしたら、お風呂も欲しいわねえ……」

「「「「おはようございます!」」」」

「おはよう、ごめんなさいね遅くなっちゃって」

驚いたことに、もう朝獲れの新鮮な海の幸がヒルセンから運び込まれていて、魔王領選抜厨房部隊によって着々と下拵えが進められていた。

魔王とはいえ大名出勤で、少し恥ずかしい。

「魔王陛下」

声を掛けられて振り返ると、魔王領露営地の前で、エプロンドレス姿の女の子たちが思いつめた顔で立っていた。

「ああ、あなたたち、王国のパティシエ・ガールズね。おはよう、ちゃんと眠れた?」

「「「「は、はいッ」」」」

お嬢さま風の巻き毛の子……テインちゃんとかいったかしら。リーダー格らしいその子が、ひとりだけ頭を下げたまま動かない少女に寄り添い、一歩だけ前に出る。

「お忙しいところ申し訳ありません、魔王陛下。す、少しだけ、お時間を、いただけないでしょうかッ」

「え? ……ああ、いいわよ?」

励ますように背中を押され、栗毛で天然パーマの子が頭を上げる。彼女だけ、制服のエプロンドレスではなく簡素な木綿の私服だった。

思い出したわ。昨日アタシが叩いちゃったライ麦農家の娘、たしかパフェルちゃん。

「昨日は申し訳ありませんでした。父には謝って、キチンと話しました」

「……そう」

「自分が間違っていたことも、父の仕事や村のこと、食材を生産してくれる農家のことを知ろうとしなかった愚かさも理解しました。宮廷料理長に手紙を渡して、王妃陛下や王女殿下にも、期待を裏切ってしまったことをお詫びさせてもらいました」

「そう、殿下は何て?」

「……“謝る相手が違う”と」

ごもっとも。

「自分が要らない人間なのは、わかっています。出て行かなくちゃいけないことも、知ってます。でも、もう一度だけ、チャンスを下さい。評価もお金も制服も要りません。下働きでも荷運びでも、何でもします。ここにいられるだけでいいんです。どうしても、みんなと一緒に、最後まで姫騎士砦で働きたいんです。お願いします!」

「「「「お願いします!!」」」」

女の子たちは一斉に頭を下げ、必死に声を上げる。

周囲で立ち働いているひとたちは何事かとこちらを見ている。

これ傍から見たらアタシ完全に悪役なんじゃないかしら。いや、魔王だから別に良いんだけど……

首を傾げて息を吐く。

支え合う若者たちって、若い頃に憧れてたわね。そんな仲間も打ち込めるものも、アタシにはなかったけど。

「良かったわね」

「は、はい……?」

「ここだけの話、あたし若いとき、ホントどうしようもないクズだったのよ。いつか親とか恩人とかに会って、ちゃんと謝ろうと思ってたんだけど。……そんな機会はないまんま、死んじゃったわ」

まあ、正確にはアタシが、だけど。

「あなたたち、まだ間に合うじゃない。何度でもやり直しが利くじゃないのよ。ねえ、パフェルちゃん?」

少女の顔がビクンと強張る。

「は、はいッ!」

「下働きやら荷運びやらするのは勝手だけど、ヘンに卑屈になって隅っこで丸まってるのなんてダメよ。みんなと一緒にいたいなら、みんなと同じ制服を着て、同じように働いて、同じ賃金を受け取りなさい。責任を持つって、そういうことよ」

「……それでは、わたしのやってしまったことは」

「許されないわね」

「「「「!!」」」」

「す、すみません! もう二度とこんなことは」

「するわよ。あなたも、仲間たちも、何度だって迷うし、悩むし、道を誤る」

「……で、ですが」

「そのときは、支えてあげなさい。引き戻して、一緒に悩んで、ちょっとでも分け合ってあげなさいよ。5人の仲間は、そのためにいるんでしょう?」

「「「「「はいッ!」」」」」

「さ、いよいよ決戦当日。こんなとこで話し込んでる暇はないわよ。さっさと仕事に戻って!」

「「「「「はいッ、ありがとうございます!」」」」」

女の子たちは、泣きじゃくるパフェルちゃんに寄り添って抱き締め、頭を撫で回しながら自分たちの仕事場へと向かって走る。

青春よね。若いって良いわ……

さて。

「出てきなさいよ、聞いてたんでしょ?」

「陛下」

「ろくな生き方してこなかったあたしが偉そうにお説教だなんて、笑っちゃうわね。何様のつもりだってのよ、ねえ? 自分でも、恥ずかしくなるわ」

ひょこんと天幕の陰から顔を出したカナンちゃんは、必死な表情で両手を振る。

「そんなこと、ありません! 魔王陛下は優しくて、聡明で、ご立派です」

「いいのよ、そんなに気を遣わなくても。……ありがとね」

「ふぇ?」

「あの子たちを、助けてくれたんでしょ。昨日の感じじゃ、泣いて嘆いて絶望して、団子になってオロオロする以上のこと、出来るようには見えなかったもの」

カナンちゃんがパティシエ・ガールズのリーダーなのは、料理の腕だけじゃない。性格や笑顔や発想力だけじゃない。この子は、どんなに忙しくても、常にみんなを見て、考えてるのだ。

どうやったら、前に進めるのか。どうすることが、幸せに繋がるのかを。

「……ええ。仲間、ですから」

「ふふッ」

ふわふわしたカナンちゃんの髪の毛を、アタシはクシャクシャッと撫で回す。

「ひゃあッ、魔王陛下!?」

「あなたが、魔王領にいてくれて良かったわ。さ、行きましょう。戦いの始まりよ!」

「はい!」

試験開催期間中の現在は、そこがスタッフの露営場所になっている。

本番前日とあってみんな早めに眠りに着き、翌朝は明け方から準備のため動き始めていた。朝が苦手なアタシは眠い目を擦りながらも、周囲でキビキビと動き回る魔王領民たちを手伝おうと身なりを整えてテントから出る。

「宿を建てるとしたら、お風呂も欲しいわねえ……」

「「「「おはようございます!」」」」

「おはよう、ごめんなさいね遅くなっちゃって」

驚いたことに、もう朝獲れの新鮮な海の幸がヒルセンから運び込まれていて、魔王領選抜厨房部隊によって着々と下拵えが進められていた。

魔王とはいえ大名出勤で、少し恥ずかしい。

「魔王陛下」

声を掛けられて振り返ると、魔王領露営地の前で、エプロンドレス姿の女の子たちが思いつめた顔で立っていた。

「ああ、あなたたち、王国のパティシエ・ガールズね。おはよう、ちゃんと眠れた?」

「「「「は、はいッ」」」」

お嬢さま風の巻き毛の子……テインちゃんとかいったかしら。リーダー格らしいその子が、ひとりだけ頭を下げたまま動かない少女に寄り添い、一歩だけ前に出る。

「お忙しいところ申し訳ありません、魔王陛下。す、少しだけ、お時間を、いただけないでしょうかッ」

「え? ……ああ、いいわよ?」

励ますように背中を押され、栗毛で天然パーマの子が頭を上げる。彼女だけ、制服のエプロンドレスではなく簡素な木綿の私服だった。

思い出したわ。昨日アタシが叩いちゃったライ麦農家の娘、たしかパフェルちゃん。

「昨日は申し訳ありませんでした。父には謝って、キチンと話しました」

「……そう」

「自分が間違っていたことも、父の仕事や村のこと、食材を生産してくれる農家のことを知ろうとしなかった愚かさも理解しました。宮廷料理長に手紙を渡して、王妃陛下や王女殿下にも、期待を裏切ってしまったことをお詫びさせてもらいました」

「そう、殿下は何て?」

「……“謝る相手が違う”と」

ごもっとも。

「自分が要らない人間なのは、わかっています。出て行かなくちゃいけないことも、知ってます。でも、もう一度だけ、チャンスを下さい。評価もお金も制服も要りません。下働きでも荷運びでも、何でもします。ここにいられるだけでいいんです。どうしても、みんなと一緒に、最後まで姫騎士砦で働きたいんです。お願いします!」

「「「「お願いします!!」」」」

女の子たちは一斉に頭を下げ、必死に声を上げる。

周囲で立ち働いているひとたちは何事かとこちらを見ている。

これ傍から見たらアタシ完全に悪役なんじゃないかしら。いや、魔王だから別に良いんだけど……

首を傾げて息を吐く。

支え合う若者たちって、若い頃に憧れてたわね。そんな仲間も打ち込めるものも、アタシにはなかったけど。

「良かったわね」

「は、はい……?」

「ここだけの話、あたし若いとき、ホントどうしようもないクズだったのよ。いつか親とか恩人とかに会って、ちゃんと謝ろうと思ってたんだけど。……そんな機会はないまんま、死んじゃったわ」

まあ、正確にはアタシが、だけど。

「あなたたち、まだ間に合うじゃない。何度でもやり直しが利くじゃないのよ。ねえ、パフェルちゃん?」

少女の顔がビクンと強張る。

「は、はいッ!」

「下働きやら荷運びやらするのは勝手だけど、ヘンに卑屈になって隅っこで丸まってるのなんてダメよ。みんなと一緒にいたいなら、みんなと同じ制服を着て、同じように働いて、同じ賃金を受け取りなさい。責任を持つって、そういうことよ」

「……それでは、わたしのやってしまったことは」

「許されないわね」

「「「「!!」」」」

「す、すみません! もう二度とこんなことは」

「するわよ。あなたも、仲間たちも、何度だって迷うし、悩むし、道を誤る」

「……で、ですが」

「そのときは、支えてあげなさい。引き戻して、一緒に悩んで、ちょっとでも分け合ってあげなさいよ。5人の仲間は、そのためにいるんでしょう?」

「「「「「はいッ!」」」」」

「さ、いよいよ決戦当日。こんなとこで話し込んでる暇はないわよ。さっさと仕事に戻って!」

「「「「「はいッ、ありがとうございます!」」」」」

女の子たちは、泣きじゃくるパフェルちゃんに寄り添って抱き締め、頭を撫で回しながら自分たちの仕事場へと向かって走る。

青春よね。若いって良いわ……

さて。

「出てきなさいよ、聞いてたんでしょ?」

「陛下」

「ろくな生き方してこなかったあたしが偉そうにお説教だなんて、笑っちゃうわね。何様のつもりだってのよ、ねえ? 自分でも、恥ずかしくなるわ」

ひょこんと天幕の陰から顔を出したカナンちゃんは、必死な表情で両手を振る。

「そんなこと、ありません! 魔王陛下は優しくて、聡明で、ご立派です」

「いいのよ、そんなに気を遣わなくても。……ありがとね」

「ふぇ?」

「あの子たちを、助けてくれたんでしょ。昨日の感じじゃ、泣いて嘆いて絶望して、団子になってオロオロする以上のこと、出来るようには見えなかったもの」

カナンちゃんがパティシエ・ガールズのリーダーなのは、料理の腕だけじゃない。性格や笑顔や発想力だけじゃない。この子は、どんなに忙しくても、常にみんなを見て、考えてるのだ。

どうやったら、前に進めるのか。どうすることが、幸せに繋がるのかを。

「……ええ。仲間、ですから」

「ふふッ」

ふわふわしたカナンちゃんの髪の毛を、アタシはクシャクシャッと撫で回す。

「ひゃあッ、魔王陛下!?」

「あなたが、魔王領にいてくれて良かったわ。さ、行きましょう。戦いの始まりよ!」

「はい!」

0

あなたにおすすめの小説

男女比がおかしい世界の貴族に転生してしまった件

美鈴

ファンタジー

転生したのは男性が少ない世界!?貴族に生まれたのはいいけど、どういう風に生きていこう…?

最新章の第五章も夕方18時に更新予定です!

☆の話は苦手な人は飛ばしても問題無い様に物語を紡いでおります。

※ホットランキング1位、ファンタジーランキング3位ありがとうございます!

※カクヨム様にも投稿しております。内容が大幅に異なり改稿しております。

※各種ランキング1位を頂いた事がある作品です!

【㊗️受賞!】神のミスで転生したけど、幼児化しちゃった!〜もふもふと一緒に、異世界ライフを楽しもう!〜

一ノ蔵(いちのくら)

ファンタジー

※第18回ファンタジー小説大賞にて、奨励賞を受賞しました!投票して頂いた皆様には、感謝申し上げますm(_ _)m

✩物語は、ゆっくり進みます。冒険より、日常に重きありの異世界ライフです。

【あらすじ】

神のミスにより、異世界転生が決まったミオ。調子に乗って、スキルを欲張り過ぎた結果、幼児化してしまった!

そんなハプニングがありつつも、ミオは、大好きな異世界で送る第二の人生に、希望いっぱい!

事故のお詫びに遣わされた、守護獣神のジョウとともに、ミオは異世界ライフを楽しみます!

カクヨム(吉野 ひな)にて、先行投稿しています。

3歳で捨てられた件

玲羅

恋愛

前世の記憶を持つ者が1000人に1人は居る時代。

それゆえに変わった子供扱いをされ、疎まれて捨てられた少女、キャプシーヌ。拾ったのは宰相を務めるフェルナー侯爵。

キャプシーヌの運命が再度変わったのは貴族学院入学後だった。

転移先で日本語を読めるというだけで最強の男に囚われました

桜あずみ

恋愛

異世界に転移して2年。

言葉も話せなかったこの国で、必死に努力して、やっとこの世界に馴染んできた。

しかし、ただ一つ、抜けなかった癖がある。

──ふとした瞬間に、日本語でメモを取ってしまうこと。

その一行が、彼の目に留まった。

「この文字を書いたのは、あなたですか?」

美しく、完璧で、どこか現実離れした男。

日本語という未知の文字に強い関心を示した彼は、やがて、少しずつ距離を詰めてくる。

最初はただの好奇心だと思っていた。

けれど、気づけば私は彼の手の中にいた。

彼の正体も、本当の目的も知らないまま。すべてを知ったときには、もう逃げられなかった。

毎日19時に更新予定です。

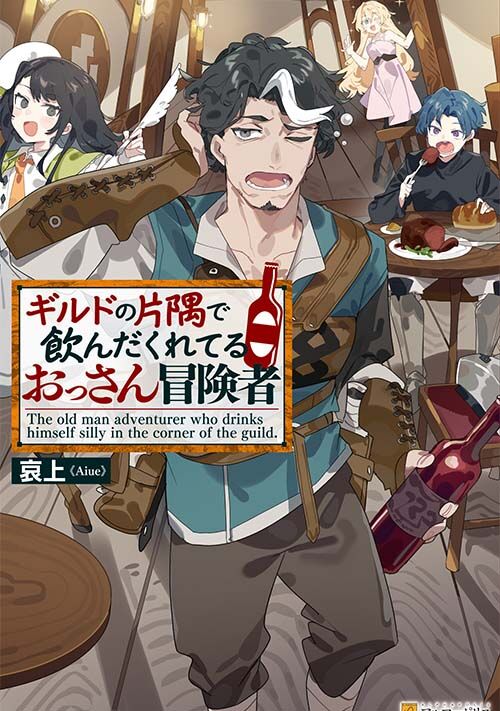

ギルドの片隅で飲んだくれてるおっさん冒険者

哀上

ファンタジー

チートを貰い転生した。

何も成し遂げることなく35年……

ついに前世の年齢を超えた。

※ 第5回次世代ファンタジーカップにて“超個性的キャラクター賞”を受賞。

※この小説は他サイトにも投稿しています。

猫を拾ったら聖獣で犬を拾ったら神獣で最強すぎて困る

マーラッシュ

ファンタジー

旧題:狙って勇者パーティーを追放されて猫を拾ったら聖獣で犬を拾ったら神獣だった。そして人間を拾ったら・・・

何かを拾う度にトラブルに巻き込まれるけど、結果成り上がってしまう。

異世界転生者のユートは、バルトフェル帝国の山奥に一人で住んでいた。

ある日、盗賊に襲われている公爵令嬢を助けたことによって、勇者パーティーに推薦されることになる。

断ると角が立つと思い仕方なしに引き受けるが、このパーティーが最悪だった。

勇者ギアベルは皇帝の息子でやりたい放題。活躍すれば咎められ、上手く行かなければユートのせいにされ、パーティーに入った初日から後悔するのだった。そして他の仲間達は全て女性で、ギアベルに絶対服従していたため、味方は誰もいない。

ユートはすぐにでもパーティーを抜けるため、情報屋に金を払い噂を流すことにした。

勇者パーティーはユートがいなければ何も出来ない集団だという内容でだ。

プライドが高いギアベルは、噂を聞いてすぐに「貴様のような役立たずは勇者パーティーには必要ない!」と公衆の面前で追放してくれた。

しかし晴れて自由の身になったが、一つだけ誤算があった。

それはギアベルの怒りを買いすぎたせいで、帝国を追放されてしまったのだ。

そしてユートは荷物を取りに行くため自宅に戻ると、そこには腹をすかした猫が、道端には怪我をした犬が、さらに船の中には女の子が倒れていたが、それぞれの正体はとんでもないものであった。

これは自重できない異世界転生者が色々なものを拾った結果、トラブルに巻き込まれ解決していき成り上がり、幸せな異世界ライフを満喫する物語である。

神々の愛し子って何したらいいの?とりあえずのんびり過ごします

夜明シスカ

ファンタジー

アリュールという世界の中にある一国。

アール国で国の端っこの海に面した田舎領地に神々の寵愛を受けし者として生を受けた子。

いわゆる"神々の愛し子"というもの。

神々の寵愛を受けているというからには、大事にしましょうね。

そういうことだ。

そう、大事にしていれば国も繁栄するだけ。

簡単でしょう?

えぇ、なんなら周りも巻き込んでみーんな幸せになりませんか??

−−−−−−

新連載始まりました。

私としては初の挑戦になる内容のため、至らぬところもあると思いますが、温めで見守って下さいませ。

会話の「」前に人物の名称入れてみることにしました。

余計読みにくいかなぁ?と思いつつ。

会話がわからない!となるよりは・・

試みですね。

誤字・脱字・文章修正 随時行います。

短編タグが長編に変更になることがございます。

*タイトルの「神々の寵愛者」→「神々の愛し子」に変更しました。

ユーザ登録のメリット

- 毎日¥0対象作品が毎日1話無料!

- お気に入り登録で最新話を見逃さない!

- しおり機能で小説の続きが読みやすい!

1~3分で完了!

無料でユーザ登録する

すでにユーザの方はログイン

閉じる