1 / 23

酒場の娘

しおりを挟む

厳寒の冬がもうじき開ける。この地方の冬は長い。

最近、ようやく日照りの時間が長くなり始めた。つい一ヶ月ほど前までは軍の勤務が終わる時間にはとうに日が暮れていたというのに、今日は帰る時間になっても外がまだボンヤリと明るい。待ちに待った春が来ると思うと心がスッと軽くなる。

「先輩、一杯どうですか?」

一緒に勤務を終えた部下が私を飲みの席へと誘う。まあいつものことだ、特になんの詮索もせず承諾した。

「今日もあの娘、いるといいですね」

「ああ、そうだなあ」

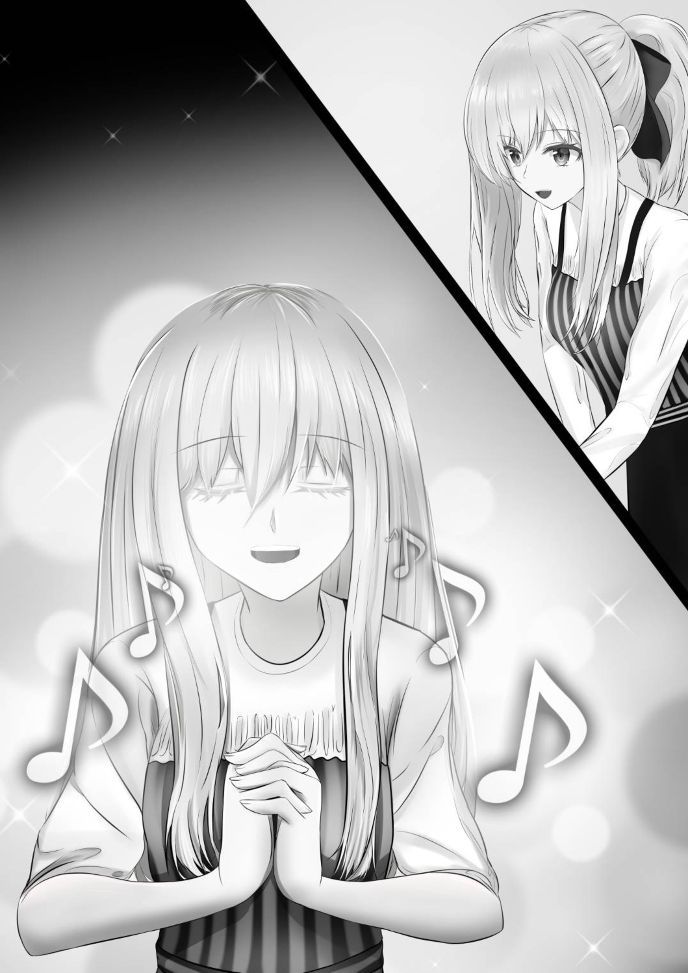

あの娘、というのは我々軍人の御用達となっている酒場の歌娘だ。農民の娘らしく、作物の実らない今の時期は二人の弟と一緒に酒場で働いている。

その歌声は人を惹きつける何かを持っていて、その娘が酒場にいる間は異常に客の入りが多い。どうにかすればそっちの道で食べていけるんじゃないかと私の周りで話題になるほどだ。

正直、その娘が話題に上るのを、私はあまりよく思わない。何を隠そう私はその娘に好意を持っている。農民の娘でありながらも、どこか気高い雰囲気を漂わせるその娘が、貴族の出身で、鳴り物入りで軍に入隊した私の心を強く揺さぶった。

ちなみに私がその娘に恋心を抱いているというのは、最早周知の事実だった。何故なら私は暇さえあればその酒場に通い、そして毎回、その娘に花を渡すのだ。

身分の違う者同士で恋は結ばれないと、周りの人間は面白おかしく囃し立てるのだ。それでも私はその娘に振り向いてほしい、私のことを客としてではなく、一人の男として見てほしい。花を渡す時は決まってそう念じるのだが、どうやらまだ思いは届かないらしい。

「やあマスター、今日もお邪魔するよ」

酒場の戸を開き店主へ挨拶をする。酒場と言えども、貴族として最低限の礼儀だ。・・・・・・まあ、ここのマスターはいつも無愛想で正直、客商売なんて向いてない。

今日もこちらを見るや、開いている席を顎で案内された。まったく、あの娘がいなかったらこんな店、とうの昔に潰れていたろう。

「兵隊さんいらっしゃい! 今日は何飲む?」

席に座るとすぐに私が好意を寄せている娘が注文を取りに来た。いつもと変わらぬ笑顔を向けられ、勤務で疲れきった心がパッと明るくなる。

「ああ、ビールを一杯お願いするよ」

「じゃあ俺も先輩と同じやつで」

「はーい! ビールを二杯ね! 兵隊さんいつもありがとう!」

やっぱり客商売は愛想が一番だな。さて、いつも通りならもうすぐ娘の歌の時間だが・・・・・・。

カウンターの方に目をやると、娘が準備をしているのが見えた。うん、今日もやるみたいだ。

「ほらよ、ビール」

私が娘の方を見ている間に金髪のセミロングの男が席の前に立っていた。さっき頼んだビールを運んで来たらしい、こいつは娘の弟の一人だった。こいつもマスター同様、なかなか客商売には向いてない。愛想がないわけじゃないんだが、どうにも喧嘩っ早いようで、客と揉めているところを見たのは一度や二度どころではない。

「あれ? お兄さん達そんな大きい銃持ち歩いてた? いつもちっこい拳銃しか持ってなかったよね?」

普段は全く声をかけてこないのに、今日は我々のいつもと違う装備に疑問を持ちかけてきた。銃に興味があるところを見ると、将来軍で一緒に働くことになるかもしれない。詳しく答えてやろう。

「最近、社会主義を望む集団が各地で爆破テロを仕掛けてるんだ。これは現場に居合わせた時、素早く対処ができるようにさ。君も、テロには気をつけた方がいい。奴らはいつ、どこに潜んでるか分かったもんじゃないからね」

「ちょっと先輩! そんなこと言っちゃっていいんですか⁉︎」

「大丈夫、こんな首都の近くではまだ起こってないだろう? 連中、国の端っこで騒いでるだけで勝てる気になってるんだ。大したことないさ」

私がこの男に丁寧に教えてやってる傍らで、いつもの歌が始まった。酒場の熱気は、今まさに最高潮に達している。

男は私に向かって何か言ったようだが、歓声や手拍子でうるさいこの空間で何を言っているのかイマイチ聞き取れなかった。すぐに騒いでる客のうちの一人が「おーい! お前も踊れよ!」 と、この男を呼んだ。そう、この男、ダンスの名手なのだ。

「先輩、やっぱり良いですね、ここは」

「ああ、しかし、今日はもう一人の弟がいないな」

「風邪でも引いたんじゃないです? こんな季節の変わり目ですからね」

「そうだな、あの子のギターもないと寂しいしな」

「あはは、言えてますね」

さっきの男がダンスの名手なら、もう一人の弟はギターの名手と言ったところか。いつも帽子を目深に被り、店の端っこで一人静かにギターを弾いている。接客をすることもなく、娘が歌う時だけギターの音量が少し上がる。

娘が更に歌のボルテージを上げる。酒場は、元から騒いでたやつもシンミリ飲んでいたやつも関係ない、今や誰も彼もが歌え踊れの大騒ぎだ。

「先輩、もう少しですよ」

部下の声に無言で頷いた。いつもこのくらいの時間に、近くの花屋がここに来るように手配している。

ここの人々には御しきれぬ力がある。農民も軍隊も関係ない、身分や格差なんて関係ない。人々が同じ方向を向けばこれだけの力が生み出せるのに、なぜ左翼の連中はテロなんぞバカなことをやってるのか、全くもって理解が出来ない。

せっかくの酒の席だというのに、仕事のことを考えるなんて人間として切羽詰まってる証拠だな。最近働き詰めで心に余裕がないのか、つくづく左翼の奴らが憎い。

そうこう考えてるうちに娘の歌が終わった。もう仕事の話は忘れよう。いつもの花屋は・・・・・・よし、来ているな。

いつも花を持ってきてくれる花屋の若い男に、私の方から歩み寄った。花屋もそれに気づき、私に向けて一礼する。

「兵隊さん、お花です。今日は薔薇ですよ」

「うん、綺麗な薔薇だね。いつもありがとう、代金はいつも通りでいいかな?」

「はい! 月末に一括払いですよね? 親父もそれで良いって言ってます!」

「ありがとう。助かるよ」

「こちらこそ! また明日もお願いします!」

花屋は私に薔薇を渡すと足早に店を去った。こういう酒臭い場所はまだ慣れてないんだろう、私も軍に入りたての頃はそうだった。長居したくないのも分かる。

買ったばかりの薔薇の花束を持って、カウンターで喉を潤している娘に一歩、また一歩と近づく。娘は私の方を向くと「またか」 と言った風に苦笑いした。

「今日もくれるの?」

「うん。今日も良い歌だったよ」

「兵隊さんありがとう。でもそんなに毎日お花を買って大丈夫なの?」

「まあ、他のことにお金を使わなければ問題ないよ」

「ありがとう。私、明日も歌うから聞きに来てね!」

「もちろん、お邪魔させてもらうよ」

自分で言うのもなんだが、良い雰囲気だと思う。一人の男が横から怒鳴り声を上げる、その時までは。

「おい姉貴! そろそろ言ってやれよ! 花なんてしょうもないもん、いらないってな!」

怒声の主を振り返ると、そこには娘の弟、金髪のセミロングをたなびかせたダンスの名手が私に向かって敵意をむき出しにしていた。

最近、ようやく日照りの時間が長くなり始めた。つい一ヶ月ほど前までは軍の勤務が終わる時間にはとうに日が暮れていたというのに、今日は帰る時間になっても外がまだボンヤリと明るい。待ちに待った春が来ると思うと心がスッと軽くなる。

「先輩、一杯どうですか?」

一緒に勤務を終えた部下が私を飲みの席へと誘う。まあいつものことだ、特になんの詮索もせず承諾した。

「今日もあの娘、いるといいですね」

「ああ、そうだなあ」

あの娘、というのは我々軍人の御用達となっている酒場の歌娘だ。農民の娘らしく、作物の実らない今の時期は二人の弟と一緒に酒場で働いている。

その歌声は人を惹きつける何かを持っていて、その娘が酒場にいる間は異常に客の入りが多い。どうにかすればそっちの道で食べていけるんじゃないかと私の周りで話題になるほどだ。

正直、その娘が話題に上るのを、私はあまりよく思わない。何を隠そう私はその娘に好意を持っている。農民の娘でありながらも、どこか気高い雰囲気を漂わせるその娘が、貴族の出身で、鳴り物入りで軍に入隊した私の心を強く揺さぶった。

ちなみに私がその娘に恋心を抱いているというのは、最早周知の事実だった。何故なら私は暇さえあればその酒場に通い、そして毎回、その娘に花を渡すのだ。

身分の違う者同士で恋は結ばれないと、周りの人間は面白おかしく囃し立てるのだ。それでも私はその娘に振り向いてほしい、私のことを客としてではなく、一人の男として見てほしい。花を渡す時は決まってそう念じるのだが、どうやらまだ思いは届かないらしい。

「やあマスター、今日もお邪魔するよ」

酒場の戸を開き店主へ挨拶をする。酒場と言えども、貴族として最低限の礼儀だ。・・・・・・まあ、ここのマスターはいつも無愛想で正直、客商売なんて向いてない。

今日もこちらを見るや、開いている席を顎で案内された。まったく、あの娘がいなかったらこんな店、とうの昔に潰れていたろう。

「兵隊さんいらっしゃい! 今日は何飲む?」

席に座るとすぐに私が好意を寄せている娘が注文を取りに来た。いつもと変わらぬ笑顔を向けられ、勤務で疲れきった心がパッと明るくなる。

「ああ、ビールを一杯お願いするよ」

「じゃあ俺も先輩と同じやつで」

「はーい! ビールを二杯ね! 兵隊さんいつもありがとう!」

やっぱり客商売は愛想が一番だな。さて、いつも通りならもうすぐ娘の歌の時間だが・・・・・・。

カウンターの方に目をやると、娘が準備をしているのが見えた。うん、今日もやるみたいだ。

「ほらよ、ビール」

私が娘の方を見ている間に金髪のセミロングの男が席の前に立っていた。さっき頼んだビールを運んで来たらしい、こいつは娘の弟の一人だった。こいつもマスター同様、なかなか客商売には向いてない。愛想がないわけじゃないんだが、どうにも喧嘩っ早いようで、客と揉めているところを見たのは一度や二度どころではない。

「あれ? お兄さん達そんな大きい銃持ち歩いてた? いつもちっこい拳銃しか持ってなかったよね?」

普段は全く声をかけてこないのに、今日は我々のいつもと違う装備に疑問を持ちかけてきた。銃に興味があるところを見ると、将来軍で一緒に働くことになるかもしれない。詳しく答えてやろう。

「最近、社会主義を望む集団が各地で爆破テロを仕掛けてるんだ。これは現場に居合わせた時、素早く対処ができるようにさ。君も、テロには気をつけた方がいい。奴らはいつ、どこに潜んでるか分かったもんじゃないからね」

「ちょっと先輩! そんなこと言っちゃっていいんですか⁉︎」

「大丈夫、こんな首都の近くではまだ起こってないだろう? 連中、国の端っこで騒いでるだけで勝てる気になってるんだ。大したことないさ」

私がこの男に丁寧に教えてやってる傍らで、いつもの歌が始まった。酒場の熱気は、今まさに最高潮に達している。

男は私に向かって何か言ったようだが、歓声や手拍子でうるさいこの空間で何を言っているのかイマイチ聞き取れなかった。すぐに騒いでる客のうちの一人が「おーい! お前も踊れよ!」 と、この男を呼んだ。そう、この男、ダンスの名手なのだ。

「先輩、やっぱり良いですね、ここは」

「ああ、しかし、今日はもう一人の弟がいないな」

「風邪でも引いたんじゃないです? こんな季節の変わり目ですからね」

「そうだな、あの子のギターもないと寂しいしな」

「あはは、言えてますね」

さっきの男がダンスの名手なら、もう一人の弟はギターの名手と言ったところか。いつも帽子を目深に被り、店の端っこで一人静かにギターを弾いている。接客をすることもなく、娘が歌う時だけギターの音量が少し上がる。

娘が更に歌のボルテージを上げる。酒場は、元から騒いでたやつもシンミリ飲んでいたやつも関係ない、今や誰も彼もが歌え踊れの大騒ぎだ。

「先輩、もう少しですよ」

部下の声に無言で頷いた。いつもこのくらいの時間に、近くの花屋がここに来るように手配している。

ここの人々には御しきれぬ力がある。農民も軍隊も関係ない、身分や格差なんて関係ない。人々が同じ方向を向けばこれだけの力が生み出せるのに、なぜ左翼の連中はテロなんぞバカなことをやってるのか、全くもって理解が出来ない。

せっかくの酒の席だというのに、仕事のことを考えるなんて人間として切羽詰まってる証拠だな。最近働き詰めで心に余裕がないのか、つくづく左翼の奴らが憎い。

そうこう考えてるうちに娘の歌が終わった。もう仕事の話は忘れよう。いつもの花屋は・・・・・・よし、来ているな。

いつも花を持ってきてくれる花屋の若い男に、私の方から歩み寄った。花屋もそれに気づき、私に向けて一礼する。

「兵隊さん、お花です。今日は薔薇ですよ」

「うん、綺麗な薔薇だね。いつもありがとう、代金はいつも通りでいいかな?」

「はい! 月末に一括払いですよね? 親父もそれで良いって言ってます!」

「ありがとう。助かるよ」

「こちらこそ! また明日もお願いします!」

花屋は私に薔薇を渡すと足早に店を去った。こういう酒臭い場所はまだ慣れてないんだろう、私も軍に入りたての頃はそうだった。長居したくないのも分かる。

買ったばかりの薔薇の花束を持って、カウンターで喉を潤している娘に一歩、また一歩と近づく。娘は私の方を向くと「またか」 と言った風に苦笑いした。

「今日もくれるの?」

「うん。今日も良い歌だったよ」

「兵隊さんありがとう。でもそんなに毎日お花を買って大丈夫なの?」

「まあ、他のことにお金を使わなければ問題ないよ」

「ありがとう。私、明日も歌うから聞きに来てね!」

「もちろん、お邪魔させてもらうよ」

自分で言うのもなんだが、良い雰囲気だと思う。一人の男が横から怒鳴り声を上げる、その時までは。

「おい姉貴! そろそろ言ってやれよ! 花なんてしょうもないもん、いらないってな!」

怒声の主を振り返ると、そこには娘の弟、金髪のセミロングをたなびかせたダンスの名手が私に向かって敵意をむき出しにしていた。

0

あなたにおすすめの小説

~春の国~片足の不自由な王妃様

クラゲ散歩

恋愛

春の暖かい陽気の中。色鮮やかな花が咲き乱れ。蝶が二人を祝福してるように。

春の国の王太子ジーク=スノーフレーク=スプリング(22)と侯爵令嬢ローズマリー=ローバー(18)が、丘の上にある小さな教会で愛を誓い。女神の祝福を受け夫婦になった。

街中を馬車で移動中。二人はずっと笑顔だった。

それを見た者は、相思相愛だと思っただろう。

しかし〜ここまでくるまでに、王太子が裏で動いていたのを知っているのはごくわずか。

花嫁は〜その笑顔の下でなにを思っているのだろうか??

白椿の咲く日~ひそかな恋、遠い日の思いは

紫さゆり

恋愛

結婚を控えた真由子は、久しぶりに異母姉の稚子(わかこ)と会う。

真由子の母の雪江は、大学教授であり著名な歌人の水上実之(みなかみさねゆき)の後添いとして水上家に嫁いだ。

婚約者の諒人(りょうと)のことなど、真由子は稚子と色々語り合ううち、庭の白椿の木は真由子がなついていた異母兄、靖之が植えたものだと知る。

白椿の木をめぐっての、ひそかな大人の恋物語です。

すべてはあなたの為だった~狂愛~

矢野りと

恋愛

膨大な魔力を有する魔術師アレクサンダーは政略結婚で娶った妻をいつしか愛するようになっていた。だが三年経っても子に恵まれない夫妻に周りは離縁するようにと圧力を掛けてくる。

愛しているのは君だけ…。

大切なのも君だけ…。

『何があってもどんなことをしても君だけは離さない』

※設定はゆるいです。

※お話が合わないときは、そっと閉じてくださいませ。

行き遅れ王女、重すぎる軍団長に肉で釣られる

春月もも

恋愛

25歳、独身、第四王女システィーナ。

夜会でも放置されがちな行き遅れ王女の前に、ある夜突然現れたのは、ローストビーフを差し出す重すぎる第三軍団長だった。

形のない愛は信じない。

でも、出来立ての肉は信じてしまう。

肉に釣られ、距離を詰められ、気づけば下賜され、そして初夜へ。

これは、行き遅れ王女が重たい愛で満たされるまでの、ちょっとおかしなお話。

つまらない妃と呼ばれた日

柴田はつみ

恋愛

公爵令嬢リーシャは政略結婚で王妃に迎えられる。だが国王レオニスの隣には、幼馴染のセレスが“当然”のように立っていた。祝宴の夜、リーシャは国王が「つまらない妃だ」と語る声を聞いてしまい、心を閉ざす。

舞踏会で差し出された手を取らず、王弟アドリアンの助けで踊ったことで、噂は一気に燃え上がる――「王妃は王弟と」「国王の本命は幼馴染」と。

さらに宰相は儀礼と世論を操り、王妃を孤立させる策略を進める。監視の影、届かない贈り物、すり替えられた言葉、そして“白薔薇の香”が事件現場に残る冤罪の罠。

リーシャは微笑を鎧に「今日から、王の隣に立たない」と決めるが、距離を取るほど誤解は確定し、王宮は二人を引き裂いていく。

――つまらない妃とは、いったい誰が作ったのか。真実が露わになった時、失われた“隣”は戻るのか。

『影の夫人とガラスの花嫁』

柴田はつみ

恋愛

公爵カルロスの後妻として嫁いだシャルロットは、

結婚初日から気づいていた。

夫は優しい。

礼儀正しく、決して冷たくはない。

けれど──どこか遠い。

夜会で向けられる微笑みの奥には、

亡き前妻エリザベラの影が静かに揺れていた。

社交界は囁く。

「公爵さまは、今も前妻を想っているのだわ」

「後妻は所詮、影の夫人よ」

その言葉に胸が痛む。

けれどシャルロットは自分に言い聞かせた。

──これは政略婚。

愛を求めてはいけない、と。

そんなある日、彼女はカルロスの書斎で

“あり得ない手紙”を見つけてしまう。

『愛しいカルロスへ。

私は必ずあなたのもとへ戻るわ。

エリザベラ』

……前妻は、本当に死んだのだろうか?

噂、沈黙、誤解、そして夫の隠す真実。

揺れ動く心のまま、シャルロットは

“ガラスの花嫁”のように繊細にひび割れていく。

しかし、前妻の影が完全に姿を現したとき、

カルロスの静かな愛がようやく溢れ出す。

「影なんて、最初からいない。

見ていたのは……ずっと君だけだった」

消えた指輪、隠された手紙、閉ざされた書庫──

すべての謎が解けたとき、

影に怯えていた花嫁は光を手に入れる。

切なく、美しく、そして必ず幸せになる後妻ロマンス。

愛に触れたとき、ガラスは光へと変わる

ユーザ登録のメリット

- 毎日¥0対象作品が毎日1話無料!

- お気に入り登録で最新話を見逃さない!

- しおり機能で小説の続きが読みやすい!

1~3分で完了!

無料でユーザ登録する

すでにユーザの方はログイン

閉じる