13 / 34

第3章 シスター・セシリアの語り~葛城少佐・セシリアの妹の回想

詩織の視点1

しおりを挟む**

私はただ竹刀を振っていた。

理由はわからないけど、毎日底知れぬ不安があったから。素振りをすればそれが消えていくと期待していた。でも実際には期待は裏切られ、不安は募るばかり。

あれは直輝が陸軍士官学校に入学する二年ほど前。そうした感情で目を覚ましてしまった時、まだ起きていない家族の目を盗み、少し遠出をしていつもここに来る。

春の高島城。かつてこの地を統治していた旧高島藩の居城である。今では天守も失われ、石垣と堀だけが、ひっそりとその記憶を湛えている。この距離からでも、諏訪湖はまぶしく輝いていた。

聞いたことがある。かつて、この城は諏訪湖のほとりに建っていて、それはまるで水の上に浮かぶ城であるかのようだったと。今は干拓事業によって湖から離れてしまったけれど、想像するだけで、当時の美しさが脳裏をかすめる。

でも、その美しさは同時に、悲しみも孕んでいたという――遊郭に売られていく娘たちが、最後に見た景色だったと伝えられているから。貧しい家を潤すために決断した彼女たちが馬や駕籠に揺られて坂を下るとき、故郷の光景として最後に目に焼きつけたのが、水に浮かぶ高島城。最後に見る故郷の美しい光景だったのだ。

そんな風にぼんやりと物思いにふけりながら素振りをしている最中だった。人の気配。妙に視線を感じる。

視線の方向を向くと、一人の老人がたたずんでいた。私と目が合った老人はこちらにゆっくりとやがて歩み寄る。小柄だが背筋はまっすぐで、外見から察する年齢よりは肉体が衰えていない印象を私は抱いた。

「見事な太刀さばきだ。これほどの腕前、生涯に見たことがない」

老人はそう言うと、私の前で一礼した。こちらも反射的に一礼をする。私は状況に戸惑いながらも、この老人の真剣な目を見るにつれ、そうせざるを得なかった。

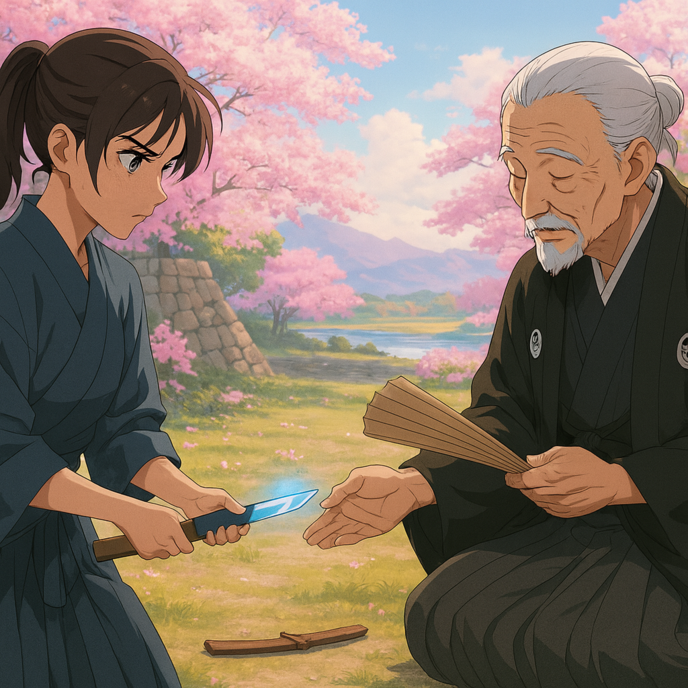

すると、老人は懐から扇子を取り出すと、突如として正眼の構えをとった。

「若いころを思い出してな。もしよければ、私とひと試合付き合っていただけないものだろうか」

私は思わず目を大きく開いた。

「いえ、そんな、私なんかでは――お言葉はとても光栄なのですけれど」

老人は穏やかに笑う。

「こんな年寄りが短い扇子で挑んできたら、殺してしまいそうで遠慮しているのかな?」

声の調子は皮肉が混じっているように思えたけれど、同時にどこか楽しげでもあった――そう私が感じている次の瞬間。

私は竹刀の先で、反射的に扇子を受け止めていた。

素直に驚いた。純粋に速かったから。加えて、身体能力が衰えているはずの老人が繰り出す速さとは到底思えなかったから。しかも、攻撃の打ち込む角度、力の伝え方、そのすべてが研ぎ澄まされていたのだ。

「素晴らしい。不意打ちを止められたのは初めてだ」

老人はそうつぶやくと、再び構えなおした。

そして――次の一撃。先ほどよりも鋭く、重量感が増す攻撃。信じられない。この年齢でこんな剣筋が保てるなんて。この方の体では、時間が逆行して若い身体を取り戻したかのようにすら感じられるほどだった。私は竹刀を握る手を強くしながら、攻撃の合間にある寸分の時間に呼吸を整える。

私は、ただ必死だった。辛うじて竹刀を操り、一撃ごとにギリギリの間合いで受け流す。遅れれば斬られる。緩めれば竹刀を弾かれる。間違いなく、今まで戦った相手の中でも、段違いの実力だった。

私は隙を探していた。ほんの少しでいい、どこかに、一瞬の油断がないものかと。でも、そう思うたびに、かえって完璧な踏み込みと、重心のぶれない打ち込みが襲う。

そんな決死の打ち合いは何度目だっただろうか。気づいたのだ――この老人は、守らない。攻撃しかしないのだ。もちろん私の打ち込みを彼が払うことはあるけれど、それはあくまでお互いの攻撃が打ち消し合っているだけ。けれど、武道とは本来、攻防一体である。これほどの実力を持った方が攻撃だけしかしないのはよく考えてみれば奇妙なことだった。

けれど、あの時の私はそんなことを冷静に考える余裕はない。攻撃は完全でも、守りの行動が一つもなければ、斬撃と斬撃との合間、一刹那だけ踏み込む時間の空白があるはず、そう考えた。最も有効な一撃は、しばしば攻撃の裏を突く反撃であり、私がこの老人に勝てるとすれば、この戦略以外には考えられなかった。

私は心を落ち着かせ、もう一度だけ、目の前の動きを見つめた。

老人の足さばき、腰の沈み、肩のわずかな上下。振りかぶりから打ち込みまでを、一振りごとに頭の中でなぞっていく。その終わり、扇子が私の竹刀を打ち払った直後――わずかに扇子が宙を泳ぐ瞬間がある。

次の一撃が来る。

私は迫り来る扇子の線から半歩だけ身をずらし、自分の竹刀を滑らせるように老人の一撃に添わせた。打ち下ろされる力を横へと流し、その反動を利用して、踏み込む。老人の腕がまだ戻り切っていない、その瞬間――私は全身の力を込めて、渾身の一撃を打ち込んだ。

老人の扇子は動くが、私の竹刀までは届かない。私の竹刀はついに老人の額の先、五センチほど先まで到達、寸止めした。

老人はゆっくりと目を細め、深く頭を下げる。

「参りました」

私は乱れる息だけを自覚していた。勝った、という感覚を感じるほどの余裕はなく、やがて呼吸が鎮まるにつれて冷静さが体に戻るとともに、私の頭は実像を理解した。

私の「勝利」は与えられたものだったと。この老人ほどの使い手が、無防備なまま攻撃を続けるなどあり得ない。すべては、最初から、計算されていたのだ。

「思った通りだ」

老人はそう言うと、懐から何かを取り出そうとする仕草をした。やがてそこから現れたのは、美しい短刀だった。柄に刻まれた文様、鞘の繊細な造形、それだけでこの刀の価値がわかるほど。だけど、老人が鞘から刃を抜くと、周りを魅了するその輝きから、この短刀が並大抵のものではないことがよりはっきりと見て取れた。

老人は再び刃を鞘に収めると、言った。

「突然のお願いで恐縮だが――お嬢さん、この刀を受け取ってくれまいか」

「そんな――私なんかが」

声がかすれる。どう考えても、これは私のような貧農の娘が持つことを許される一品ではない。けれど、老人は意思を変えず、私の手を取って短刀を握らせた。

「私はもう老いてしまった。もはやこれを持つ意味はない。もし気に入らなければ、どこかに捨ててしまってもいい。それでも、私はこれを君に託したいのだ」

その言葉には力があった。強い意思があった。押し付けがましさのようなものは一切感じられなかったのに。私は意を決して短刀を受け取る。かすかに暖かく、老人の体温が感じられる。

老人は私が受け取るのを確認すると、再び深く一礼し、踵を返して去っていった。

*

晴れ渡った空に透き通るような光が満ち、頬をかすめる風に、ほんのりと水の気配が混じっていた。この風はきっと、湖を渡り、ここまで届いたのだ。

諏訪大社・上社本宮の参道。長く連なる杉並木が空を覆い、差し込む木漏れ日が、行き交う人々の髪や肩をそっと照らしている。この日、道の両脇に多くの人が集まっていた。

諏訪忠誠公が、東京、芝大神宮の宮司にご栄転されるということを聞きつけ、公を一目見ようと地元の人々がこうして集まっているのだ。姉の奏と私も、そうした流れの端に加わっていた。

「すごい人ねえ、まるでお祭りみたい。なんだか楽しそう」

奏はそう言うと、あたりの人だかりを見ながら屈託なく笑う。

「ところで詩織、あの人って誰?」

「噓でしょ、知らないの?」

視線の先には、ゆっくりと石畳を歩んでいる老紳士の姿。裃を身につけ、白髪を丁寧に結い上げたその人は、群衆の中でもかき消されない存在感を放っている。

私は思わずため息をついた。姉は本当に素晴らしい人格者だと思っている。優しくて、思いやりに溢れて、面倒見もよくて、近所の人たちはみんな奏が好きだ。けれど、頭の良し悪しという点では、正直彼女はそれほど褒められたものではない。私は奏に、あの方は昨年から諏訪大社の宮司職に就いていたということを説明した。

「じゃあ、神様のことをいっぱい知ってるから、あの方はすごい人ってこと?」

「ううん、それだけじゃないの」

私は首を振って続ける。

「諏訪忠誠公。江戸時代では、老中にまで上り詰めた方――って言ってもわからないわよね。まあざっくり言えば、将軍の次くらいに偉かった方よ」

「え、神様に使える方なのに、お侍さんだったの?」

ここで私は諏訪家に関する説明をした。元々諏訪家は、諏訪大社の神職である、大祝(おおほうり)家として長らく神に使える役割を担っていた。けれど、戦国時代に武士としての諏訪家が独立し、やがて彼らは高島藩の藩主となった。つまり、諏訪大社の宮司の家系と、武家として政治の支配者の家系と、二つに分かれたのだと。

奏は説明にややついていけない様子で口をぽかんと開ける。

「――まあいいわ。とにかく、明治の時が始まると、国家がこの国の神道を管理することに決めたから、原則的には同じ家の人が宮司を継ぐことは禁じられたの。もっとも、ほとんどの神社に関しては黙認されたんだけれど、諏訪大社のような有名な神社はやっぱりそうはならなくて、大祝家が宮司になることは禁止されてしまったの。国家が任命する宮司を、全国でも名前が通っているような大神社に関しては、どうしても送り込みたかったのよ」

「かわいそう――せっかく長い間神様に仕えてきたのに」

「でもね、政府は考えたの。ここで何の縁もゆかりもない人を諏訪大社の宮司に据えたら、地元の反発は避けられないだろうって。だからそこで一計を案じた。かつてこの地の藩主だった諏訪忠誠公を宮司に据えることにしたのよ。武家で政治を司っていた人である一方、神主の家系である大祝諏訪家と元をたどれば同じ血筋だから、地元の人たちも納得するし、その上国家が宮司を任命するという方針に反しないというわけ」

「うわあ――なんか、すごい知恵比べって感じ」

奏が話に夢中になっていたその時、人ごみの向こうから歓声が上がった。諏訪公が一歩、私たちに近づいたのだろう。ようやく、その小柄でありながらも騒乱の時を生き抜いたであろうお姿を見られる距離まで諏訪公が近づくと――私は思わず通りに駆けだしていた。

そのお姿は、紛れもなくあの時のご老人だったから。

周囲のどよめきが耳に入るけど、そんなものは全く気にならない。でも次の瞬間、諏訪公の護衛達が私の前に立ちはだかった。

「小娘、何のつもりだ!公に近づくとは無礼千万、下がれ!」

鋭い叫びとともに、護衛達は軍刀に手をかける。

「やめてください!」

群衆の中から一人、私の前に立ちはだかった。姉の奏だ。彼女は私をかばい、小さな体で両手を広げている。

「私の妹が無礼だったのは謝ります。でも、こんな小さな女の子の前で刀を抜こうとするなんて、あんまりじゃないですか!」

でも、奏の叫びはむしろ、護衛達の怒りに火に油を注ぐことになった。空気は張り詰め、周囲は一触即発の気配が支配していた。

「やめなさい、皆の者」

凛とした声が場を切り裂き、護衛達が血相を変えて振り向く。すぐさま皆が刀から手を放すと同時に声の主に一礼し、道を二手に割った。その奥から、ゆっくりと歩み出てきたのは――紛れもなく、あの時稽古をつけてくれたあの老人だった。

「お嬢さんたち、私の者たちが無礼を働いたようだ。どうか許してやってほしい」

そうして逆に私たちに深々と頭を下げると、護衛達を含め、周囲の方々がざわついた。

諏訪公は奏に微笑んだ。

「勇気ある娘だ。諏訪の娘はこうでなくてはな」

「いえ――そんな――もったいないお言葉です、諏訪公」

頬を赤らめて、奏は俯くように軽く頭を下げる。

そして、諏訪公はその視線を、私に向けた。彼はしばらく私を見つめると、改めて私に向かって深く一礼した。

顔を上げた諏訪公は、もう私を振り返らず、人々の道を真っ直ぐに進んでいく――その背に、強い風が吹いた。

白い髪が舞い、法衣の裾が翻っていた。

0

あなたにおすすめの小説

看病しに行ったら、当主の“眠り”になってしまった

星乃和花

恋愛

⭐︎完結済ー全36話⭐︎

倒れた当主を看病する役目を振られた使用人リィナは、彼の部屋へ通うことになる。

栄養、灯り、静かな時間、話し相手――“眠れる夜”を整えていく。そして、回復していく当主アレクシス。けれど彼は、ある夜そっと手を握り返し、低い声で囁く。

「責任、取って?」

噂が燃える屋敷で、ふたりが守るのは“枠(ルール)”。

手だけ、時間だけ、理由にしない――鍵はリィナが握ったまま。

けれど、守ろうとするほど情は育ち、合図の灯りはいつしか「帰る」ではなく「眠る」へ変わっていく。

看病から始まった優しい夜は、静かな執着に捕まっていく。

それでも、捕獲の鍵は彼ではなく――彼女の手にある。

王子を身籠りました

青の雀

恋愛

婚約者である王太子から、毒を盛って殺そうとした冤罪をかけられ収監されるが、その時すでに王太子の子供を身籠っていたセレンティー。

王太子に黙って、出産するも子供の容姿が王家特有の金髪金眼だった。

再び、王太子が毒を盛られ、死にかけた時、我が子と対面するが…というお話。

わたしの下着 母の私をBBA~と呼ぶことのある息子がまさか...

MisakiNonagase

青春

39才の母・真知子は息子が私の下着を持ち出していることに気づいた。

ネットで同様の事象がないか調べると、案外多いようだ。

さて、真知子は息子を問い詰める? それとも気づかないふりを続けてあげるか?

そのほかに外伝も綴りました。

どうしよう私、弟にお腹を大きくさせられちゃった!~弟大好きお姉ちゃんの秘密の悩み~

さいとう みさき

恋愛

「ま、まさか!?」

あたし三鷹優美(みたかゆうみ)高校一年生。

弟の晴仁(はると)が大好きな普通のお姉ちゃん。

弟とは凄く仲が良いの!

それはそれはものすごく‥‥‥

「あん、晴仁いきなりそんなのお口に入らないよぉ~♡」

そんな関係のあたしたち。

でもある日トイレであたしはアレが来そうなのになかなか来ないのも気にもせずスカートのファスナーを上げると‥‥‥

「うそっ! お腹が出て来てる!?」

お姉ちゃんの秘密の悩みです。

烏の王と宵の花嫁

水川サキ

キャラ文芸

吸血鬼の末裔として生まれた華族の娘、月夜は家族から虐げられ孤独に生きていた。

唯一の慰めは、年に一度届く〈からす〉からの手紙。

その送り主は太陽の化身と称される上級華族、縁樹だった。

ある日、姉の縁談相手を誤って傷つけた月夜は、父に遊郭へ売られそうになり屋敷を脱出するが、陽の下で倒れてしまう。

死を覚悟した瞬間〈からす〉の正体である縁樹が現れ、互いの思惑から契約結婚を結ぶことになる。

※初出2024年7月

15年目のホンネ ~今も愛していると言えますか?~

深冬 芽以

恋愛

交際2年、結婚15年の柚葉《ゆずは》と和輝《かずき》。

2人の子供に恵まれて、どこにでもある普通の家族の普通の毎日を過ごしていた。

愚痴は言い切れないほどあるけれど、それなりに幸せ……のはずだった。

「その時計、気に入ってるのね」

「ああ、初ボーナスで買ったから思い出深くて」

『お揃いで』ね?

夫は知らない。

私が知っていることを。

結婚指輪はしないのに、その時計はつけるのね?

私の名前は呼ばないのに、あの女の名前は呼ぶのね?

今も私を好きですか?

後悔していませんか?

私は今もあなたが好きです。

だから、ずっと、後悔しているの……。

妻になり、強くなった。

母になり、逞しくなった。

だけど、傷つかないわけじゃない。

後宮の手かざし皇后〜盲目のお飾り皇后が持つ波動の力〜

二位関りをん

キャラ文芸

龍の国の若き皇帝・浩明に5大名家の娘である美華が皇后として嫁いできた。しかし美華は病により目が見えなくなっていた。

そんな美華を冷たくあしらう浩明。婚儀の夜、美華の目の前で彼女付きの女官が心臓発作に倒れてしまう。

その時。美華は慌てること無く駆け寄り、女官に手をかざすと女官は元気になる。

どうも美華には不思議な力があるようで…?

ユーザ登録のメリット

- 毎日¥0対象作品が毎日1話無料!

- お気に入り登録で最新話を見逃さない!

- しおり機能で小説の続きが読みやすい!

1~3分で完了!

無料でユーザ登録する

すでにユーザの方はログイン

閉じる