7 / 61

第1章 いざないの風

7 追手

しおりを挟む

避暑地として知られるアナトレーナ州は、季節ごとの寒暖の差が少ない過ごしやすい地域だった。辺鄙ではあったが地味は肥えており、風土柄か暮らす人の心は穏やかだ。この地を領する伯爵も穏和な人物として知られていた。

オロデン村はアナトレーナ州の中でもなお辺鄙な土地だった。村を過ぎてしまえば、これ以上は東にいくらいこうと山野が続くばかりで、国境近くまで集落はない。

だがその分、空気は清浄で、家畜は肥え、実りは豊かだ。村の中には澄んだ水をたたえた井戸があり、山から流れ出る清流もある。血気盛んな若者たちにとっては、なにもないつまらないところかもしれないが、穏やかに安定した暮らしを営むには申し分ない土地だった。

母親から濡れた食器を受け取ると、エフィミアは丁寧に拭き上げて使いこまれた棚へと収めた。

朝食をすませてそろそろどこの家も外出を始める時刻で、がまんしきれずに外へと飛び出した子供たちが、ガアガアと鳴き立てる鵞鳥を追いかけ回している。エフィミアの家も、父親は外につないである馬の世話をしに、母親とエフィミアは土間で食後のあとかたづけをしていた。

母親がたらいに張った水で次々と食器を洗っていき、エフィミアがそれを受けとっては拭いて、食器棚へとしまっていく。母親はエフィミアに最後の食器を渡すと、よごれた水を捨てるため、たらいを抱えて勝手口から外へと出た。そしてちょうどエフィミアが竈の上に布巾を干し終えたころで戻ってきた。

「まだやることある?」

前かけで手をぬぐいながらエフィミアがたずねると、土間の壁にたらいを立てかけた母親はくびれのない体を起こして家の中を見回した。

「それじゃあ、甕の水を足しておいてもらえる? また使うから、甕をいっぱいにしておいて」

「分かった」

エフィミアは土間のすみに置かれた木桶を取り上げ、村の南の外れにある井戸へと向かうために家を出た。

村の井戸までやってきたエフィミアは、持ってきた桶をかたわらに置き、つるべを井戸の中に落とした。つるべが着水する音を聞きながら、エフィミアは自分の胸にそっと手をあてた。

昨夜、家に帰ってからは当然のごとく、心配をさせてしまった両親に大目玉を食らったが、結局その後はなにごともなく終わった。帰りが遅くなった言い訳は――あながち間違いでもないので――ひなたぼっこをしていたら寝入ってしまったのだということにしておいた。

昨夜寝る前と、今朝目覚めてから、エフィミアは小さな手鏡で自分の胸を確認した。そこには確かに、奇妙な形の赤い痣がくっきりと浮かんでおり、昨日のできごとが夢でないことを物語っていた。

(なんだろう、これ)

昨日の昼間に激痛に襲われて以来、今までこれといった体の変調もなく、夜もぐっすりと眠ることができた。それでも奇妙でしかたがない。

エフィミアは、これから自分がどうにかなってしまうのではないかという、漠然とした、恐怖に似たものを感じていた。なにもないまま終わるはずがないという、確信めいた思いもある。かといって、なにが起こるのかという予想はまったくできずにもいた。

風でひるがえる茶色のスカートを手で押さえながら、エフィミアは答えを求めるように、誰もいない井戸端で空を仰いだ。

視界に入る内の半分ほどを、村と隣接する山に遮られた空は、遅い夜明けで白く光っていた。それもやがて、日が高くなるとともに青へと移ろっていく。

だが山のない開けた側――西の空を見ると広がる青は途中で途切れ、今度はどこまでも暗く低い灰色の雨雲が空を占領していた。おそらくそう経たない内にこの辺りの青空も隠れて、雨になるだろう。もしかしたら強く降るかもしれない。

エフィミアは息を吐き出して物思いを中断すると、井戸に落としっぱなしにしていたつるべを引き上げ、くみ上げた水を持ってきた桶に移した。

(一杯だけじゃあ足りないかな)

家と井戸とをもう一往復しなくてはと思いつつ、エフィミアはせっかくくんだ水をこぼさないよう慎重に桶を持ち上げて、もときた道を戻り始めた。

エフィミアは水を運びながら、なにも考えずに村の中央を通っている道に出ようとした。そして視界に飛びこんできたものに驚き、慌てて民家の影に身を隠した。そのとき桶の水がわずかにこぼれて足にかかったが、そんなことは気にならなかった。

そっと顔だけをのぞかせて今見たものを確認し、エフィミアは改めて驚愕した。

ゆるやかに湾曲している道は、こがね色の麦畑の間を抜け、村の外まで続いている。その、ちょうど村の入口になっているあたり。昨日も見た、黒服の一団がいた。

一団の真ん中あたりにいる、黒の帽子から赤っぽい髪をのぞかせている長身の男は、昨日相対した騎竜隊の指揮官だと思われる。

エフィミアは顔を引っ込めると、落ち着くために何度も深呼吸をした。

(どうして、こんなところに……)

昨日のできごとを思い出し、エフィミアは背筋にひやりとしたものを感じた。また同じことが起きるのではないかと不安になる。

とにかく状況を把握しなければと、彼らに見つからないよう注意深く自分の家へと向かった。黒服の兵士たちが村中を歩いていて思いのほか神経を使うことになったが、民家の陰に身をひそませながら、どうにか見つかることなく家にたどり着く。それでもエフィミアは油断せず、裏口からそっと家の中へと入った。

できるだけ音をたてないように裏口の戸を閉めたエフィミアの耳に、人の話し声が届いた。玄関にもなっている土間の方からだ。来客があったらしい。

エフィミアは水の入った桶をその場に置くと、足音をしのばせて会話の聞こえる位置まで移動した。父親はさきほど外で見かけたので、家にはいないはずだ。

目隠しの衝立を挟んだ向こう側から、来客に対応する母親の声が聞こえてくる。

「女の子、ですか?」

「そうだ。金茶色の長い髪に、胡桃色の目をしている、十八歳のやせた娘だ」

聞き覚えのない男声が肯定した。客は人探しをしているらしい。

エフィミアはおさげに結った自分の髪をつかみ、目の前にかざした。産まれたころから変わらない、金にも見える薄茶色の髪。

今度は、さっき自分が置いた桶のところまで戻り、そこに張った水を覗きこんだ。映るのは、今まで十八年間慣れ親しみ、これからもつき合っていくことになる顔。見返す胡桃色の瞳。

母親の戸惑いの声が、エフィミアのもとまで届いた。

「あの、それってもしかして……」

(あたしのことだ)

エフィミアは母親の言葉を最後まで聞く前に、裏口から再び外へ出た。

「エフィ」

戸を閉めた途端、背後から呼びかけられた。エフィミアの心臓が、口から飛び出そうなほど跳ねあがる。振り向くとそこには見慣れた幼馴染みが立っていて、エフィミアは胸を撫で下ろした。

「もう、カイルったら。驚かさないでよ」

カイルはエフィミアの文句には耳も貸さず、真摯な面持ちで大股に歩み寄ってきた。

「どういうことなんだ」

「どうって?」

エフィミアが訊き返すと、カイルは苛立ってため息を吐き出した。

「頼むよエフィ、誤魔化さないでくれ。なんなんだあいつらは。なんで王国軍がエフィを探してるんだ」

エフィミアは無理があるとは思いながらも、なんとかしらばくれようと笑みを作った。

「なに言ってるのよ。別に誤魔化そうなんてしてないわよ。それに、王国軍の人たちが探しているのが、あたしだって決まったわけじゃあ――」

「この辺りで金髪の十八歳の娘っていったら、おまえぐらいしか思いつかない。金髪じゃあないなんて言い訳はなしだからな。見る人によっては金髪に見えるし、金だって言っても十分通じる色だ」

「…………」

返す言葉もなく、エフィミアは黙り込んだ。

確かに、この辺りの村でこんな色の髪をしているのはエフィミアぐらいだ。茶色い髪は珍しくないのだが、エフィミアの髪は同じ茶色でも色素が薄く、光の当たり方によって金髪であるように見える。

街まで行けばどうかは分からないが、この山間の小さな村で金色の髪は珍しいと言えた。

エフィミアが黙っていると、カイルが距離をつめてきた。

「説明してくれ。なんであいつらはエフィを探してるんだ」

エフィミアは始め、真っ直ぐと見据えてくるカイルの目を見返していたが、少し間を置いてから目をそらした。

「説明してほしいのはあたしの方よ」

なにに対するものか分からない怒りで感情が高ぶってくるのを必死でおさえながら、エフィミアは声をしぼり出した。

「だって、突然なんの説明もなしに王宮まで来いなんて言われて、聞けると思う? あたしがなにしたって言うのよ。ただいつもと同じように過ごしていただけなのに……」

エフィミアは不覚にも、目頭が熱くなってきてしまった。一度話し始めてしまったら、もう不安を吐露せずにはいられなくなってしまっていた。

「もう、なにが起きたのか、全然分からないのよ。誰も、なにも説明してくれないんだもの。あたしがなんだって言うのよ。あたしは、どうしたらいいのよ」

目の端に涙さえ浮かべたエフィミアを見て、カイルは少し慌てた。

「ごめん、泣かせるつもりはなかったんだ。ただ、エフィが心配で……そういえばエフィ、どこかに出かけるところだったんじゃないのか?」

苦しい話題転換ではあったが、エフィミアはとりあえず気をとり直して目元をぬぐった。

「ええ、出かけるところよ」

カイルがほっとため息をついたのが聞こえたが、エフィミアは気づかないふりをした。少し作ったような明るさで、カイルは問いを重ねた。

「どこに行くところだったんだ?」

「村を出ようと思って」

「なんだって!」

「しっ、声が大きい」

エフィミアに睨まれて、カイルは慌てて口をふさいだ。辺りを見まわし、誰もいないことを確かめてから声をひそめて話しを続けた。

「自分がなにを言っているのか分かってるのか? 冗談だろう?」

「本気よ」

「本気って、なにばかなこと言って……」

「みんなに迷惑かけられないもの」

エフィミアはカイルの言葉を遮って言った。

「あたしだっていや。村を出るなんて、本当はいや。いやに決まってるじゃない。でも、あたしひとりのせいで皆にまでなにかあるなんて、あたしもっといやなの」

「だからって……」

「お願いカイル、あたしをこのまま行かせて。みんなを巻きこみたくないの。もちろん、あなたのことだって」

エフィミアは決心も固く、はっきりと言った。

「エフィ……」

カイルは黙ると、まるで泣く寸前のような表情でエフィミアを見た。どこか幼さをのぞかせるその表情にエフィミアの胸は痛んだが、決意を揺るがせるものではなかった。

「もう一度訊く……本気か?」

「うん」

「どこか、行くあてはあるのか?」

エフィミアはぐっと表情をひきしめた。

オロデン村はアナトレーナ州の中でもなお辺鄙な土地だった。村を過ぎてしまえば、これ以上は東にいくらいこうと山野が続くばかりで、国境近くまで集落はない。

だがその分、空気は清浄で、家畜は肥え、実りは豊かだ。村の中には澄んだ水をたたえた井戸があり、山から流れ出る清流もある。血気盛んな若者たちにとっては、なにもないつまらないところかもしれないが、穏やかに安定した暮らしを営むには申し分ない土地だった。

母親から濡れた食器を受け取ると、エフィミアは丁寧に拭き上げて使いこまれた棚へと収めた。

朝食をすませてそろそろどこの家も外出を始める時刻で、がまんしきれずに外へと飛び出した子供たちが、ガアガアと鳴き立てる鵞鳥を追いかけ回している。エフィミアの家も、父親は外につないである馬の世話をしに、母親とエフィミアは土間で食後のあとかたづけをしていた。

母親がたらいに張った水で次々と食器を洗っていき、エフィミアがそれを受けとっては拭いて、食器棚へとしまっていく。母親はエフィミアに最後の食器を渡すと、よごれた水を捨てるため、たらいを抱えて勝手口から外へと出た。そしてちょうどエフィミアが竈の上に布巾を干し終えたころで戻ってきた。

「まだやることある?」

前かけで手をぬぐいながらエフィミアがたずねると、土間の壁にたらいを立てかけた母親はくびれのない体を起こして家の中を見回した。

「それじゃあ、甕の水を足しておいてもらえる? また使うから、甕をいっぱいにしておいて」

「分かった」

エフィミアは土間のすみに置かれた木桶を取り上げ、村の南の外れにある井戸へと向かうために家を出た。

村の井戸までやってきたエフィミアは、持ってきた桶をかたわらに置き、つるべを井戸の中に落とした。つるべが着水する音を聞きながら、エフィミアは自分の胸にそっと手をあてた。

昨夜、家に帰ってからは当然のごとく、心配をさせてしまった両親に大目玉を食らったが、結局その後はなにごともなく終わった。帰りが遅くなった言い訳は――あながち間違いでもないので――ひなたぼっこをしていたら寝入ってしまったのだということにしておいた。

昨夜寝る前と、今朝目覚めてから、エフィミアは小さな手鏡で自分の胸を確認した。そこには確かに、奇妙な形の赤い痣がくっきりと浮かんでおり、昨日のできごとが夢でないことを物語っていた。

(なんだろう、これ)

昨日の昼間に激痛に襲われて以来、今までこれといった体の変調もなく、夜もぐっすりと眠ることができた。それでも奇妙でしかたがない。

エフィミアは、これから自分がどうにかなってしまうのではないかという、漠然とした、恐怖に似たものを感じていた。なにもないまま終わるはずがないという、確信めいた思いもある。かといって、なにが起こるのかという予想はまったくできずにもいた。

風でひるがえる茶色のスカートを手で押さえながら、エフィミアは答えを求めるように、誰もいない井戸端で空を仰いだ。

視界に入る内の半分ほどを、村と隣接する山に遮られた空は、遅い夜明けで白く光っていた。それもやがて、日が高くなるとともに青へと移ろっていく。

だが山のない開けた側――西の空を見ると広がる青は途中で途切れ、今度はどこまでも暗く低い灰色の雨雲が空を占領していた。おそらくそう経たない内にこの辺りの青空も隠れて、雨になるだろう。もしかしたら強く降るかもしれない。

エフィミアは息を吐き出して物思いを中断すると、井戸に落としっぱなしにしていたつるべを引き上げ、くみ上げた水を持ってきた桶に移した。

(一杯だけじゃあ足りないかな)

家と井戸とをもう一往復しなくてはと思いつつ、エフィミアはせっかくくんだ水をこぼさないよう慎重に桶を持ち上げて、もときた道を戻り始めた。

エフィミアは水を運びながら、なにも考えずに村の中央を通っている道に出ようとした。そして視界に飛びこんできたものに驚き、慌てて民家の影に身を隠した。そのとき桶の水がわずかにこぼれて足にかかったが、そんなことは気にならなかった。

そっと顔だけをのぞかせて今見たものを確認し、エフィミアは改めて驚愕した。

ゆるやかに湾曲している道は、こがね色の麦畑の間を抜け、村の外まで続いている。その、ちょうど村の入口になっているあたり。昨日も見た、黒服の一団がいた。

一団の真ん中あたりにいる、黒の帽子から赤っぽい髪をのぞかせている長身の男は、昨日相対した騎竜隊の指揮官だと思われる。

エフィミアは顔を引っ込めると、落ち着くために何度も深呼吸をした。

(どうして、こんなところに……)

昨日のできごとを思い出し、エフィミアは背筋にひやりとしたものを感じた。また同じことが起きるのではないかと不安になる。

とにかく状況を把握しなければと、彼らに見つからないよう注意深く自分の家へと向かった。黒服の兵士たちが村中を歩いていて思いのほか神経を使うことになったが、民家の陰に身をひそませながら、どうにか見つかることなく家にたどり着く。それでもエフィミアは油断せず、裏口からそっと家の中へと入った。

できるだけ音をたてないように裏口の戸を閉めたエフィミアの耳に、人の話し声が届いた。玄関にもなっている土間の方からだ。来客があったらしい。

エフィミアは水の入った桶をその場に置くと、足音をしのばせて会話の聞こえる位置まで移動した。父親はさきほど外で見かけたので、家にはいないはずだ。

目隠しの衝立を挟んだ向こう側から、来客に対応する母親の声が聞こえてくる。

「女の子、ですか?」

「そうだ。金茶色の長い髪に、胡桃色の目をしている、十八歳のやせた娘だ」

聞き覚えのない男声が肯定した。客は人探しをしているらしい。

エフィミアはおさげに結った自分の髪をつかみ、目の前にかざした。産まれたころから変わらない、金にも見える薄茶色の髪。

今度は、さっき自分が置いた桶のところまで戻り、そこに張った水を覗きこんだ。映るのは、今まで十八年間慣れ親しみ、これからもつき合っていくことになる顔。見返す胡桃色の瞳。

母親の戸惑いの声が、エフィミアのもとまで届いた。

「あの、それってもしかして……」

(あたしのことだ)

エフィミアは母親の言葉を最後まで聞く前に、裏口から再び外へ出た。

「エフィ」

戸を閉めた途端、背後から呼びかけられた。エフィミアの心臓が、口から飛び出そうなほど跳ねあがる。振り向くとそこには見慣れた幼馴染みが立っていて、エフィミアは胸を撫で下ろした。

「もう、カイルったら。驚かさないでよ」

カイルはエフィミアの文句には耳も貸さず、真摯な面持ちで大股に歩み寄ってきた。

「どういうことなんだ」

「どうって?」

エフィミアが訊き返すと、カイルは苛立ってため息を吐き出した。

「頼むよエフィ、誤魔化さないでくれ。なんなんだあいつらは。なんで王国軍がエフィを探してるんだ」

エフィミアは無理があるとは思いながらも、なんとかしらばくれようと笑みを作った。

「なに言ってるのよ。別に誤魔化そうなんてしてないわよ。それに、王国軍の人たちが探しているのが、あたしだって決まったわけじゃあ――」

「この辺りで金髪の十八歳の娘っていったら、おまえぐらいしか思いつかない。金髪じゃあないなんて言い訳はなしだからな。見る人によっては金髪に見えるし、金だって言っても十分通じる色だ」

「…………」

返す言葉もなく、エフィミアは黙り込んだ。

確かに、この辺りの村でこんな色の髪をしているのはエフィミアぐらいだ。茶色い髪は珍しくないのだが、エフィミアの髪は同じ茶色でも色素が薄く、光の当たり方によって金髪であるように見える。

街まで行けばどうかは分からないが、この山間の小さな村で金色の髪は珍しいと言えた。

エフィミアが黙っていると、カイルが距離をつめてきた。

「説明してくれ。なんであいつらはエフィを探してるんだ」

エフィミアは始め、真っ直ぐと見据えてくるカイルの目を見返していたが、少し間を置いてから目をそらした。

「説明してほしいのはあたしの方よ」

なにに対するものか分からない怒りで感情が高ぶってくるのを必死でおさえながら、エフィミアは声をしぼり出した。

「だって、突然なんの説明もなしに王宮まで来いなんて言われて、聞けると思う? あたしがなにしたって言うのよ。ただいつもと同じように過ごしていただけなのに……」

エフィミアは不覚にも、目頭が熱くなってきてしまった。一度話し始めてしまったら、もう不安を吐露せずにはいられなくなってしまっていた。

「もう、なにが起きたのか、全然分からないのよ。誰も、なにも説明してくれないんだもの。あたしがなんだって言うのよ。あたしは、どうしたらいいのよ」

目の端に涙さえ浮かべたエフィミアを見て、カイルは少し慌てた。

「ごめん、泣かせるつもりはなかったんだ。ただ、エフィが心配で……そういえばエフィ、どこかに出かけるところだったんじゃないのか?」

苦しい話題転換ではあったが、エフィミアはとりあえず気をとり直して目元をぬぐった。

「ええ、出かけるところよ」

カイルがほっとため息をついたのが聞こえたが、エフィミアは気づかないふりをした。少し作ったような明るさで、カイルは問いを重ねた。

「どこに行くところだったんだ?」

「村を出ようと思って」

「なんだって!」

「しっ、声が大きい」

エフィミアに睨まれて、カイルは慌てて口をふさいだ。辺りを見まわし、誰もいないことを確かめてから声をひそめて話しを続けた。

「自分がなにを言っているのか分かってるのか? 冗談だろう?」

「本気よ」

「本気って、なにばかなこと言って……」

「みんなに迷惑かけられないもの」

エフィミアはカイルの言葉を遮って言った。

「あたしだっていや。村を出るなんて、本当はいや。いやに決まってるじゃない。でも、あたしひとりのせいで皆にまでなにかあるなんて、あたしもっといやなの」

「だからって……」

「お願いカイル、あたしをこのまま行かせて。みんなを巻きこみたくないの。もちろん、あなたのことだって」

エフィミアは決心も固く、はっきりと言った。

「エフィ……」

カイルは黙ると、まるで泣く寸前のような表情でエフィミアを見た。どこか幼さをのぞかせるその表情にエフィミアの胸は痛んだが、決意を揺るがせるものではなかった。

「もう一度訊く……本気か?」

「うん」

「どこか、行くあてはあるのか?」

エフィミアはぐっと表情をひきしめた。

0

あなたにおすすめの小説

彼の巨大な体に覆われ、満たされ、貪られた——一晩中

桜井ベアトリクス

恋愛

妹を救出するため、一ヶ月かけて死の山脈を越え、影の沼地を泳ぎ、マンティコアとポーカー勝負までした私、ローズ。

やっと辿り着いた先で見たのは——フェイ王の膝の上で甘える妹の姿。

「助けなんていらないわよ?」

は?

しかも運命の光が私と巨漢戦士マキシマスの間で光って、「お前は俺のものだ」宣言。

「片手だけなら……」そう妥協したのに、ワイン一杯で理性が飛んだ。

彼の心臓の音を聞いた瞬間、私から飛びついて、その夜、彼のベッドで戦士のものになった。

ヤンデレ王子を闇落ちから救ったら愛執まみれの独占欲に囚われました

大江戸ウメコ

恋愛

幼い頃に精霊の祝福である未来視の力が開花し、「夫である第二王子ナハルドに殺される」という己の運命を知った伯爵令嬢ツィーラ。この悲惨な未来を変えるべく、ツィーラは彼を避けようとしたが、ひょんなことから婚約者に選ばれてしまった! ならば、ナハルドが将来闇落ちしないよう、側で彼を支えることを決意する。そんな努力の甲斐あって、ツィーラへの好意を隠さず伝えてくるほど、ナハルドとの関係は良好になった。だけど、彼の並々ならぬ執着心のすべてを、ツィーラはまだ知らなくて――

【完結】呪いを解いて欲しいとお願いしただけなのに、なぜか超絶美形の魔術師に溺愛されました!

藤原ライラ

恋愛

ルイーゼ=アーベントロートはとある国の末の王女。複雑な呪いにかかっており、訳あって離宮で暮らしている。

ある日、彼女は不思議な夢を見る。それは、とても美しい男が女を抱いている夢だった。その夜、夢で見た通りの男はルイーゼの目の前に現れ、自分は魔術師のハーディだと名乗る。咄嗟に呪いを解いてと頼むルイーゼだったが、魔術師はタダでは願いを叶えてはくれない。当然のようにハーディは対価を要求してくるのだった。

解呪の過程でハーディに恋心を抱くルイーゼだったが、呪いが解けてしまえばもう彼に会うことはできないかもしれないと思い悩み……。

「君は、おれに、一体何をくれる?」

呪いを解く代わりにハーディが求める対価とは?

強情な王女とちょっと性悪な魔術師のお話。

※ほぼ同じ内容で別タイトルのものをムーンライトノベルズにも掲載しています※

【短編】淫紋を付けられたただのモブです~なぜか魔王に溺愛されて~

双真満月

恋愛

不憫なメイドと、彼女を溺愛する魔王の話(短編)。

なんちゃってファンタジー、タイトルに反してシリアスです。

※小説家になろうでも掲載中。

※一万文字ちょっとの短編、メイド視点と魔王視点両方あり。

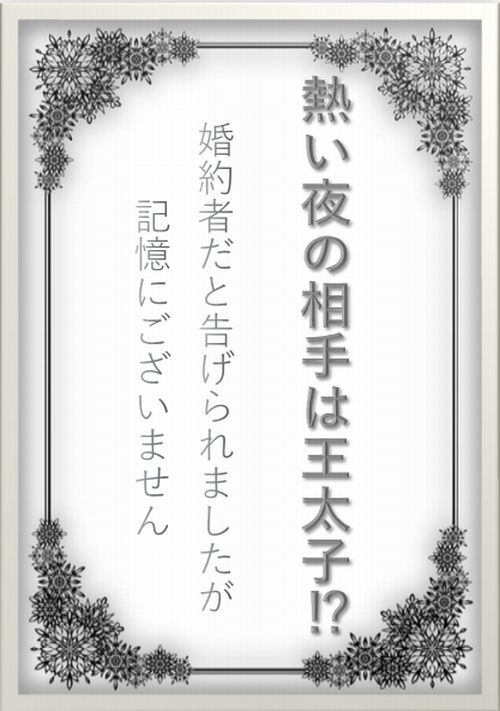

【R18】熱い夜の相手は王太子!? ~婚約者だと告げられましたが、記憶がございません~

世界のボボブラ汁(エロル)

恋愛

激しい夜を過ごしたあと、私は気づいてしまった。

──え……この方、誰?

相手は王太子で、しかも私の婚約者だという。

けれど私は、自分の名前すら思い出せない。

訳も分からず散った純潔、家族や自分の姿への違和感──混乱する私に追い打ちをかけるように、親友(?)が告げた。

「あなた、わたくしのお兄様と恋人同士だったのよ」

……え、私、恋人がいたのに王太子とベッドを共に!?

しかも王太子も恋人も、社交界を騒がすモテ男子。

もしかして、そのせいで私は命を狙われている?

公爵令嬢ベアトリス(?)が記憶を取り戻した先に待つのは── 愛か、陰謀か、それとも破滅か。

全米がハラハラする宮廷恋愛ストーリー……になっていてほしいですね!

※本作品はR18表現があります、ご注意ください。

悪役令嬢と氷の騎士兄弟

飴爽かに

恋愛

この国には国民の人気を2分する騎士兄弟がいる。

彼らはその美しい容姿から氷の騎士兄弟と呼ばれていた。

クォーツ帝国。水晶の名にちなんだ綺麗な国で織り成される物語。

悪役令嬢ココ・レイルウェイズとして転生したが美しい物語を守るために彼らと助け合って導いていく。

男嫌いな王女と、帰ってきた筆頭魔術師様の『執着的指導』 ~魔道具は大人の玩具じゃありません~

花虎

恋愛

魔術大国カリューノスの現国王の末っ子である第一王女エレノアは、その見た目から妖精姫と呼ばれ、可愛がられていた。

だが、10歳の頃男の家庭教師に誘拐されかけたことをきっかけに大人の男嫌いとなってしまう。そんなエレノアの遊び相手として送り込まれた美少女がいた。……けれどその正体は、兄王子の親友だった。

エレノアは彼を気に入り、嫌がるのもかまわずいたずらまがいにちょっかいをかけていた。けれど、いつの間にか彼はエレノアの前から去り、エレノアも誘拐の恐ろしい記憶を封印すると共に少年を忘れていく。

そんなエレノアの前に、可愛がっていた男の子が八年越しに大人になって再び現れた。

「やっと、あなたに復讐できる」

歪んだ復讐心と執着で魔道具を使ってエレノアに快楽責めを仕掛けてくる美形の宮廷魔術師リアン。

彼の真意は一体どこにあるのか……わからないままエレノアは彼に惹かれていく。

過去の出来事で男嫌いとなり引きこもりになってしまった王女(18)×王女に執着するヤンデレ天才宮廷魔術師(21)のラブコメです。

※ムーンライトノベルにも掲載しております。

コワモテ軍人な旦那様は彼女にゾッコンなのです~新婚若奥様はいきなり大ピンチ~

二階堂まや♡電書「騎士団長との~」発売中

恋愛

政治家の令嬢イリーナは社交界の《白薔薇》と称される程の美貌を持ち、不自由無く華やかな生活を送っていた。

彼女は王立陸軍大尉ディートハルトに一目惚れするものの、国内で政治家と軍人は長年対立していた。加えて軍人は質実剛健を良しとしており、彼女の趣味嗜好とはまるで正反対であった。

そのためイリーナは華やかな生活を手放すことを決め、ディートハルトと無事に夫婦として結ばれる。

幸せな結婚生活を謳歌していたものの、ある日彼女は兄と弟から夜会に参加して欲しいと頼まれる。

そして夜会終了後、ディートハルトに華美な装いをしているところを見られてしまって……?

ユーザ登録のメリット

- 毎日¥0対象作品が毎日1話無料!

- お気に入り登録で最新話を見逃さない!

- しおり機能で小説の続きが読みやすい!

1~3分で完了!

無料でユーザ登録する

すでにユーザの方はログイン

閉じる