22 / 61

第3章 空虚の王

1 反感

しおりを挟む

今まで着るどころか見ることもなかったような上等なドレスに身を包み、エフィミア・リードは目の前のテーブルに並んでいるものを、布張りの椅子に身を沈めて睨みつけていた。

見るからにふっくらとした狐色の丸いパンがほんのり甘さを含んだ香りを立ち上らせ、ソースで上品に彩られた鶏肉のソテーが魅惑的な照りを見せつけていた。さわやかな色味の青豆のスープと、宝石のようなのデザートは瞬くように輝いて、エフィミアを誘惑するようである。

膝の上でドレスのスカートを握りしめ、エフィミアはごくりとつばを飲み込んだ。出揃った料理が手つかずのまま放置され、そろそろ冷め始めていた。

エフィミアはひたすら自身の食欲と格闘していた。ここで出されたものを食べる行為は、懐柔されたことになるような気がして、彼女のプライドが許さなかった。部屋の隅では、配膳をした女官が一声も発することなく静かに立っている。

エフィミアの胃袋が低く音を立てても、女官は微動だにしなかった。にわかに頬を染めて、エフィミアは唇を噛みしめた。

(なによ、こんな料理なんか。こんな……こんなに、おいしそう……)

エフィミアは、ついに欲望に、負けた。

ナイフとフォークを鷲づかむなりテーブルマナーはどこかに放り出し、いささか粗い手つきで大きめに切った鶏肉を頬張った。今までに食べたどんな肉よりも柔らかく、まろやかなソースが味に華をそえた。

おいしい――そう思ってしまう自分が悔しかった。

あとは思う壺だった。一口食べてしまったら、もう止まらない。エフィミアは夢中で、贅沢な料理の数々を口に運んだ。

正直、空腹は切実なものになっていた。昨日はローリア城に無理やり連れてこられたせいで朝食を食べ損ね、昼は鎮静薬を飲まされて突かれても起きないほど熟睡し、夜も薬が抜け切らず、ほとんどなにも口にしていなかったのだ。

この上さらに食事を抜くなど、見かけによらず大食らいのエフィミアにできる芸当ではない。とにかく、なにか胃袋に収めなくては、どうにかしてしまいそうだった。

そこへ、来室する者があった。その人物は礼をとる女官を目で制し、無言でエフィミアの正面の席に陣取った。

「食い意地が張っているな」

エフィミアは口に持っていきかけたフォークをぴたりと止めると、正面に座る男を上目遣いで睨んだ。

「悪い?」

脱いだ帽子をテーブルに置いた騎竜隊長は、足を組みながら肩をすくめた。

「いや。ただ少しあてがはずれただけだ」

「なによ、あてって」

「こんなところで出された食べ物など食べるか、と意地になっていると思っていた」

ぐっと、エフィミアは言葉を詰まらせた。やはりとでも言うように、アレクスが大仰なため息をつく。

「食欲があるのは結構なことだが――」

言葉の途中でアレクスは上着のポケットに手を入れ、几帳面に折りたたまれたハンカチを取り出した。

「もう少し綺麗に食べたらどうだ。口元を拭け。ソースがついている」

エフィミアはむっとして、フォークを持った手の甲で口元をぬぐった。彼に物を借りるなどまっぴらだ。

アレクスは再びため息をつきながら、使われなかったハンカチを仕舞った。

「君も女の子なら、もう少し見た目に気を遣ったらどうだ」

「あなたに関係ないでしょ」

エフィミアはパンを口いっぱいに頬張った。アレクスが三度目のため息をついたが無視した。

それからしばらく、二人の間に沈黙が続いた。室内には、エフィミアがナイフを動かし、咀嚼する音だけが響く。エフィミアは黙々と食事を続け、彼女が最後の一口を食べ終わるまで騎竜隊長はただ黙ってそれを見ていた。

食後の片づけを終えた女官が出て行くのを見計らって、エフィミアの方から切り出した。

「それで、なんの用? あたしが食べ終わるのを待っていたくらいだもの、なにかあるんでしょう」

エフィミアが確信をもって言うと、アレクスは微動だにせず、ただわずかに目をすがめた。

「君もばかではないようだし、多少の予測はついているだろう」

エフィミアは肩をすくめた。

「ほかにないものね。昨夜はあたしの質問にあなたが答えたから、今日はあなたの質問にあたしが答えろ、そんなところでしょう」

「察しの通りだ」

「答えられる範囲なら、答えてあげても構わないわ。あなたはフェアを重んじるみたいだし。あくまで上下関係なく、対等に話をさせてもらうわよ」

つかの間の沈黙のあと、ふとアレクスが口の片端を上げた。

「一庶民でしかない君が、騎竜隊長のわたしに対等を口にするか。いいだろう。わたしたちは対等だ。その方が面倒がない」

「決まりね」

椅子に深く座り直すと、アレクスは足を組み替えた。エフィミアはどんな質問がくるのかと、背筋を伸ばして身構えた。

「では、ひとつ目の質問だ。単刀直入に訊く。君が消息を消していた間、どこでなにをしていた」

「本当に単刀直入ね」

「対等だからな」

「ふぅん……」

対等でなければもっと回りくどい訊き方をしたと言うことだろうかと、エフィミアは考えた。

「あなたは、あたしがどうしていたと思っているの」

質問の切り返しにアレクスの眉がぴくりと動いたが、それ以上はなにもなかった。

「色々な状況を踏まえれば、多少の予測ができなくもないが……少なくとも君はひとりではなかったはずだ」

「なぜそう思うの?」

「君だけの力で、あんなドラディアの果てまで行けたとは考えにくい。だが、我々に追われている身で、自分から他人と接触するような危険をおかすことも、よほどの馬鹿でなければしないだろう。誰かに拾われ、その上で匿われていたと考えるのが自然だ。こちらが再度君を発見したとき、君は消息を絶ったときとは違う服を着ていたしな。あとは想像だが、君に力を貸したのは、君がナーガと呼んでいる白い髪の男だ」

「違うか?」と問う代わりに、アレクスはエフィミアの顔を見た。彼女のこれまでの動向を次々と言い当てていくアレクスに、エフィミアは正直感心してしまった。騎竜隊長をやっているだけのことはある。

「それだけ分かってれば十分ね。他にあたしが言えることはないわ」

すると、アレクスは考えるようなわずかの間を置いてから言った。

「だが、君を見つけた山中の周辺に、住居らしきものはなにもなかった」

「え?」

「あの近辺はくまなく捜索したが、なにも出てこなかった。唯一怪しいと思われた洞窟もあったが、生き物が棲んでいた痕跡もない、ただの鍾乳洞だった」

そんな馬鹿な、と思いエフィミアは目を見開いてアレクスを見た。

いくら岩屋の変わった屋敷とはいえ、岩壁に不自然な扉があることには誰であろうと気づくはずだ。しかもエフィミアが捕まった林檎の森から、それほど離れているわけでもない。この騎竜隊長が見落としたと考えられなくもないが、それはありえない気がした。

混乱から黙り込むエフィミアを見て、アレクスは見切りをつけたようだった。

「次の質問だ。君は、竜王がどこにいるか知っているか?」

エフィミアは一瞬きょとんとしてから、むっとアレクスを睨みつけた。

「知ってるわけないじゃない。知っていたらとっくにあなたの前に突き出してるわよ。あなたが探してるのはあたしじゃあなくて、この竜でしょ、って。それに竜王なんてものがいること自体、昨日まで知らなかったし」

口を尖らせるエフィミアに、アレクスは気のないようすで言った。

「やはりそうか」

「じゃあ訊かないでよ」

「可能性を考えての質問だ」

エフィミアが睨みつけても、アレクスは相変わらず動じることはなかった。

「最後の質問をさせてもらう」

エフィミアの気持ちはいまいち収まらなかったが、いまは堪えて姿勢を正し直した。

「いいわよ」

「あのナーガという男、一体なに者だ」

訊きながらアレクスはじっとエフィミアを見詰めており、エフィミアも彼を見詰め返した。これが、彼が一番訊きたかった内容に違いない。

「……知らない」

「知らない? ずっと一緒にいたわけではないのか?」

「一緒にいたわよ。毎日顔を会わせていたし。でも、彼についてあたしはなにも知らされていない」

アレクスの目が、訝しむように細められた。

「君と奴とは、どんな関係にあった」

エフィミアはわずかにうつむいた。

「よく分からない。ナーガは優しかったし、よくあたしを構ってくれていたけど。実際に彼がなにを考えて、どんな目であたしを見ていたのか……」

エフィミアはナーガとの暮らしを思い返して、胸元で手を握った。

「そうか……」

アレクスは手を口元にあて、思案に入った。そうして眉間にしわを寄せると、目元の厳しさが際立つようだ。

部屋が再び静寂に満たされ、エフィミアは特にすることもなく、彼の整った面差しに見入った。

きつい印象はあるものの、男性として好ましいりりしい顔立ちに、異性を惹きつける甘さも備えている。地味に思える漆黒の軍服も、鮮やかな髪色を引き立たせるのに一役買っている。体つきもすらりと無駄なく整っていて、背丈もある。

その上、文武両道でエリート軍人。性格の善し悪しはこの際置いておくとして、宮廷の女性たちにさぞ人気があるに違いない。彼が異性に関心があるかどうかは、別問題であるが……。

しかし、現状でエフィミアの彼に対する好感度は最低だった。

「ねえ」

エフィミアが呼びかけると、思案を邪魔されたアレクスは眉間のしわをそのままに顔を上げた。

「なんだ」

「ひとつ訊いていい?」

「だからなんだ」

「あなた、歳はいくつ?」

「は?」

エフィミアの唐突な質問に、アレクスの声に不快そうな色があらわれた。

「それは、今訊くべきことか?」

「ううん。ちょっと気になっただけ。それで、いくつ?」

アレクスはやや間を置くと、吐息と一緒に低く言った。

「……二十一だ」

「あら、あたしと三つしか違わないのね」

「それがなんだと言うんだ」

「騎竜隊長にしては若すぎない?」

「…………」

そこを指摘されるとは思っていなかったらしく、彼には珍しく面食らったような顔をして言葉を詰まらせた。

「騎竜隊に入れるのがいつからかはよく分からないけど、隊長にしてはかなり若いんじゃあない?」

エフィミアがやや考えつつ言うと、彼は呆れたように片眉を歪めた。

「否定はしないが……どうも君は気にするべき観点がずれているらしい」

エフィミアはぎろりとアレクスを睨んだ。

「今さりげなくあたしのこと馬鹿にしたでしょう」

「わたしは王から信頼を受けている、とだけ言っておこう。失礼する」

「あっ、ちょっと、待ちなさいよ」

エフィミアが呼び止めるのも無視してアレクスは席を立つと、つき合ってられないばかりに、さっさと部屋を出て行ってしまった。

見るからにふっくらとした狐色の丸いパンがほんのり甘さを含んだ香りを立ち上らせ、ソースで上品に彩られた鶏肉のソテーが魅惑的な照りを見せつけていた。さわやかな色味の青豆のスープと、宝石のようなのデザートは瞬くように輝いて、エフィミアを誘惑するようである。

膝の上でドレスのスカートを握りしめ、エフィミアはごくりとつばを飲み込んだ。出揃った料理が手つかずのまま放置され、そろそろ冷め始めていた。

エフィミアはひたすら自身の食欲と格闘していた。ここで出されたものを食べる行為は、懐柔されたことになるような気がして、彼女のプライドが許さなかった。部屋の隅では、配膳をした女官が一声も発することなく静かに立っている。

エフィミアの胃袋が低く音を立てても、女官は微動だにしなかった。にわかに頬を染めて、エフィミアは唇を噛みしめた。

(なによ、こんな料理なんか。こんな……こんなに、おいしそう……)

エフィミアは、ついに欲望に、負けた。

ナイフとフォークを鷲づかむなりテーブルマナーはどこかに放り出し、いささか粗い手つきで大きめに切った鶏肉を頬張った。今までに食べたどんな肉よりも柔らかく、まろやかなソースが味に華をそえた。

おいしい――そう思ってしまう自分が悔しかった。

あとは思う壺だった。一口食べてしまったら、もう止まらない。エフィミアは夢中で、贅沢な料理の数々を口に運んだ。

正直、空腹は切実なものになっていた。昨日はローリア城に無理やり連れてこられたせいで朝食を食べ損ね、昼は鎮静薬を飲まされて突かれても起きないほど熟睡し、夜も薬が抜け切らず、ほとんどなにも口にしていなかったのだ。

この上さらに食事を抜くなど、見かけによらず大食らいのエフィミアにできる芸当ではない。とにかく、なにか胃袋に収めなくては、どうにかしてしまいそうだった。

そこへ、来室する者があった。その人物は礼をとる女官を目で制し、無言でエフィミアの正面の席に陣取った。

「食い意地が張っているな」

エフィミアは口に持っていきかけたフォークをぴたりと止めると、正面に座る男を上目遣いで睨んだ。

「悪い?」

脱いだ帽子をテーブルに置いた騎竜隊長は、足を組みながら肩をすくめた。

「いや。ただ少しあてがはずれただけだ」

「なによ、あてって」

「こんなところで出された食べ物など食べるか、と意地になっていると思っていた」

ぐっと、エフィミアは言葉を詰まらせた。やはりとでも言うように、アレクスが大仰なため息をつく。

「食欲があるのは結構なことだが――」

言葉の途中でアレクスは上着のポケットに手を入れ、几帳面に折りたたまれたハンカチを取り出した。

「もう少し綺麗に食べたらどうだ。口元を拭け。ソースがついている」

エフィミアはむっとして、フォークを持った手の甲で口元をぬぐった。彼に物を借りるなどまっぴらだ。

アレクスは再びため息をつきながら、使われなかったハンカチを仕舞った。

「君も女の子なら、もう少し見た目に気を遣ったらどうだ」

「あなたに関係ないでしょ」

エフィミアはパンを口いっぱいに頬張った。アレクスが三度目のため息をついたが無視した。

それからしばらく、二人の間に沈黙が続いた。室内には、エフィミアがナイフを動かし、咀嚼する音だけが響く。エフィミアは黙々と食事を続け、彼女が最後の一口を食べ終わるまで騎竜隊長はただ黙ってそれを見ていた。

食後の片づけを終えた女官が出て行くのを見計らって、エフィミアの方から切り出した。

「それで、なんの用? あたしが食べ終わるのを待っていたくらいだもの、なにかあるんでしょう」

エフィミアが確信をもって言うと、アレクスは微動だにせず、ただわずかに目をすがめた。

「君もばかではないようだし、多少の予測はついているだろう」

エフィミアは肩をすくめた。

「ほかにないものね。昨夜はあたしの質問にあなたが答えたから、今日はあなたの質問にあたしが答えろ、そんなところでしょう」

「察しの通りだ」

「答えられる範囲なら、答えてあげても構わないわ。あなたはフェアを重んじるみたいだし。あくまで上下関係なく、対等に話をさせてもらうわよ」

つかの間の沈黙のあと、ふとアレクスが口の片端を上げた。

「一庶民でしかない君が、騎竜隊長のわたしに対等を口にするか。いいだろう。わたしたちは対等だ。その方が面倒がない」

「決まりね」

椅子に深く座り直すと、アレクスは足を組み替えた。エフィミアはどんな質問がくるのかと、背筋を伸ばして身構えた。

「では、ひとつ目の質問だ。単刀直入に訊く。君が消息を消していた間、どこでなにをしていた」

「本当に単刀直入ね」

「対等だからな」

「ふぅん……」

対等でなければもっと回りくどい訊き方をしたと言うことだろうかと、エフィミアは考えた。

「あなたは、あたしがどうしていたと思っているの」

質問の切り返しにアレクスの眉がぴくりと動いたが、それ以上はなにもなかった。

「色々な状況を踏まえれば、多少の予測ができなくもないが……少なくとも君はひとりではなかったはずだ」

「なぜそう思うの?」

「君だけの力で、あんなドラディアの果てまで行けたとは考えにくい。だが、我々に追われている身で、自分から他人と接触するような危険をおかすことも、よほどの馬鹿でなければしないだろう。誰かに拾われ、その上で匿われていたと考えるのが自然だ。こちらが再度君を発見したとき、君は消息を絶ったときとは違う服を着ていたしな。あとは想像だが、君に力を貸したのは、君がナーガと呼んでいる白い髪の男だ」

「違うか?」と問う代わりに、アレクスはエフィミアの顔を見た。彼女のこれまでの動向を次々と言い当てていくアレクスに、エフィミアは正直感心してしまった。騎竜隊長をやっているだけのことはある。

「それだけ分かってれば十分ね。他にあたしが言えることはないわ」

すると、アレクスは考えるようなわずかの間を置いてから言った。

「だが、君を見つけた山中の周辺に、住居らしきものはなにもなかった」

「え?」

「あの近辺はくまなく捜索したが、なにも出てこなかった。唯一怪しいと思われた洞窟もあったが、生き物が棲んでいた痕跡もない、ただの鍾乳洞だった」

そんな馬鹿な、と思いエフィミアは目を見開いてアレクスを見た。

いくら岩屋の変わった屋敷とはいえ、岩壁に不自然な扉があることには誰であろうと気づくはずだ。しかもエフィミアが捕まった林檎の森から、それほど離れているわけでもない。この騎竜隊長が見落としたと考えられなくもないが、それはありえない気がした。

混乱から黙り込むエフィミアを見て、アレクスは見切りをつけたようだった。

「次の質問だ。君は、竜王がどこにいるか知っているか?」

エフィミアは一瞬きょとんとしてから、むっとアレクスを睨みつけた。

「知ってるわけないじゃない。知っていたらとっくにあなたの前に突き出してるわよ。あなたが探してるのはあたしじゃあなくて、この竜でしょ、って。それに竜王なんてものがいること自体、昨日まで知らなかったし」

口を尖らせるエフィミアに、アレクスは気のないようすで言った。

「やはりそうか」

「じゃあ訊かないでよ」

「可能性を考えての質問だ」

エフィミアが睨みつけても、アレクスは相変わらず動じることはなかった。

「最後の質問をさせてもらう」

エフィミアの気持ちはいまいち収まらなかったが、いまは堪えて姿勢を正し直した。

「いいわよ」

「あのナーガという男、一体なに者だ」

訊きながらアレクスはじっとエフィミアを見詰めており、エフィミアも彼を見詰め返した。これが、彼が一番訊きたかった内容に違いない。

「……知らない」

「知らない? ずっと一緒にいたわけではないのか?」

「一緒にいたわよ。毎日顔を会わせていたし。でも、彼についてあたしはなにも知らされていない」

アレクスの目が、訝しむように細められた。

「君と奴とは、どんな関係にあった」

エフィミアはわずかにうつむいた。

「よく分からない。ナーガは優しかったし、よくあたしを構ってくれていたけど。実際に彼がなにを考えて、どんな目であたしを見ていたのか……」

エフィミアはナーガとの暮らしを思い返して、胸元で手を握った。

「そうか……」

アレクスは手を口元にあて、思案に入った。そうして眉間にしわを寄せると、目元の厳しさが際立つようだ。

部屋が再び静寂に満たされ、エフィミアは特にすることもなく、彼の整った面差しに見入った。

きつい印象はあるものの、男性として好ましいりりしい顔立ちに、異性を惹きつける甘さも備えている。地味に思える漆黒の軍服も、鮮やかな髪色を引き立たせるのに一役買っている。体つきもすらりと無駄なく整っていて、背丈もある。

その上、文武両道でエリート軍人。性格の善し悪しはこの際置いておくとして、宮廷の女性たちにさぞ人気があるに違いない。彼が異性に関心があるかどうかは、別問題であるが……。

しかし、現状でエフィミアの彼に対する好感度は最低だった。

「ねえ」

エフィミアが呼びかけると、思案を邪魔されたアレクスは眉間のしわをそのままに顔を上げた。

「なんだ」

「ひとつ訊いていい?」

「だからなんだ」

「あなた、歳はいくつ?」

「は?」

エフィミアの唐突な質問に、アレクスの声に不快そうな色があらわれた。

「それは、今訊くべきことか?」

「ううん。ちょっと気になっただけ。それで、いくつ?」

アレクスはやや間を置くと、吐息と一緒に低く言った。

「……二十一だ」

「あら、あたしと三つしか違わないのね」

「それがなんだと言うんだ」

「騎竜隊長にしては若すぎない?」

「…………」

そこを指摘されるとは思っていなかったらしく、彼には珍しく面食らったような顔をして言葉を詰まらせた。

「騎竜隊に入れるのがいつからかはよく分からないけど、隊長にしてはかなり若いんじゃあない?」

エフィミアがやや考えつつ言うと、彼は呆れたように片眉を歪めた。

「否定はしないが……どうも君は気にするべき観点がずれているらしい」

エフィミアはぎろりとアレクスを睨んだ。

「今さりげなくあたしのこと馬鹿にしたでしょう」

「わたしは王から信頼を受けている、とだけ言っておこう。失礼する」

「あっ、ちょっと、待ちなさいよ」

エフィミアが呼び止めるのも無視してアレクスは席を立つと、つき合ってられないばかりに、さっさと部屋を出て行ってしまった。

0

あなたにおすすめの小説

彼の巨大な体に覆われ、満たされ、貪られた——一晩中

桜井ベアトリクス

恋愛

妹を救出するため、一ヶ月かけて死の山脈を越え、影の沼地を泳ぎ、マンティコアとポーカー勝負までした私、ローズ。

やっと辿り着いた先で見たのは——フェイ王の膝の上で甘える妹の姿。

「助けなんていらないわよ?」

は?

しかも運命の光が私と巨漢戦士マキシマスの間で光って、「お前は俺のものだ」宣言。

「片手だけなら……」そう妥協したのに、ワイン一杯で理性が飛んだ。

彼の心臓の音を聞いた瞬間、私から飛びついて、その夜、彼のベッドで戦士のものになった。

ヤンデレ王子を闇落ちから救ったら愛執まみれの独占欲に囚われました

大江戸ウメコ

恋愛

幼い頃に精霊の祝福である未来視の力が開花し、「夫である第二王子ナハルドに殺される」という己の運命を知った伯爵令嬢ツィーラ。この悲惨な未来を変えるべく、ツィーラは彼を避けようとしたが、ひょんなことから婚約者に選ばれてしまった! ならば、ナハルドが将来闇落ちしないよう、側で彼を支えることを決意する。そんな努力の甲斐あって、ツィーラへの好意を隠さず伝えてくるほど、ナハルドとの関係は良好になった。だけど、彼の並々ならぬ執着心のすべてを、ツィーラはまだ知らなくて――

【完結】呪いを解いて欲しいとお願いしただけなのに、なぜか超絶美形の魔術師に溺愛されました!

藤原ライラ

恋愛

ルイーゼ=アーベントロートはとある国の末の王女。複雑な呪いにかかっており、訳あって離宮で暮らしている。

ある日、彼女は不思議な夢を見る。それは、とても美しい男が女を抱いている夢だった。その夜、夢で見た通りの男はルイーゼの目の前に現れ、自分は魔術師のハーディだと名乗る。咄嗟に呪いを解いてと頼むルイーゼだったが、魔術師はタダでは願いを叶えてはくれない。当然のようにハーディは対価を要求してくるのだった。

解呪の過程でハーディに恋心を抱くルイーゼだったが、呪いが解けてしまえばもう彼に会うことはできないかもしれないと思い悩み……。

「君は、おれに、一体何をくれる?」

呪いを解く代わりにハーディが求める対価とは?

強情な王女とちょっと性悪な魔術師のお話。

※ほぼ同じ内容で別タイトルのものをムーンライトノベルズにも掲載しています※

【短編】淫紋を付けられたただのモブです~なぜか魔王に溺愛されて~

双真満月

恋愛

不憫なメイドと、彼女を溺愛する魔王の話(短編)。

なんちゃってファンタジー、タイトルに反してシリアスです。

※小説家になろうでも掲載中。

※一万文字ちょっとの短編、メイド視点と魔王視点両方あり。

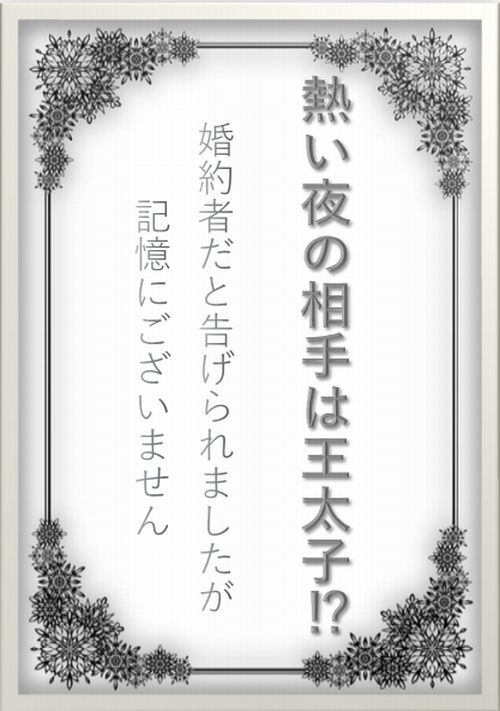

【R18】熱い夜の相手は王太子!? ~婚約者だと告げられましたが、記憶がございません~

世界のボボブラ汁(エロル)

恋愛

激しい夜を過ごしたあと、私は気づいてしまった。

──え……この方、誰?

相手は王太子で、しかも私の婚約者だという。

けれど私は、自分の名前すら思い出せない。

訳も分からず散った純潔、家族や自分の姿への違和感──混乱する私に追い打ちをかけるように、親友(?)が告げた。

「あなた、わたくしのお兄様と恋人同士だったのよ」

……え、私、恋人がいたのに王太子とベッドを共に!?

しかも王太子も恋人も、社交界を騒がすモテ男子。

もしかして、そのせいで私は命を狙われている?

公爵令嬢ベアトリス(?)が記憶を取り戻した先に待つのは── 愛か、陰謀か、それとも破滅か。

全米がハラハラする宮廷恋愛ストーリー……になっていてほしいですね!

※本作品はR18表現があります、ご注意ください。

悪役令嬢と氷の騎士兄弟

飴爽かに

恋愛

この国には国民の人気を2分する騎士兄弟がいる。

彼らはその美しい容姿から氷の騎士兄弟と呼ばれていた。

クォーツ帝国。水晶の名にちなんだ綺麗な国で織り成される物語。

悪役令嬢ココ・レイルウェイズとして転生したが美しい物語を守るために彼らと助け合って導いていく。

男嫌いな王女と、帰ってきた筆頭魔術師様の『執着的指導』 ~魔道具は大人の玩具じゃありません~

花虎

恋愛

魔術大国カリューノスの現国王の末っ子である第一王女エレノアは、その見た目から妖精姫と呼ばれ、可愛がられていた。

だが、10歳の頃男の家庭教師に誘拐されかけたことをきっかけに大人の男嫌いとなってしまう。そんなエレノアの遊び相手として送り込まれた美少女がいた。……けれどその正体は、兄王子の親友だった。

エレノアは彼を気に入り、嫌がるのもかまわずいたずらまがいにちょっかいをかけていた。けれど、いつの間にか彼はエレノアの前から去り、エレノアも誘拐の恐ろしい記憶を封印すると共に少年を忘れていく。

そんなエレノアの前に、可愛がっていた男の子が八年越しに大人になって再び現れた。

「やっと、あなたに復讐できる」

歪んだ復讐心と執着で魔道具を使ってエレノアに快楽責めを仕掛けてくる美形の宮廷魔術師リアン。

彼の真意は一体どこにあるのか……わからないままエレノアは彼に惹かれていく。

過去の出来事で男嫌いとなり引きこもりになってしまった王女(18)×王女に執着するヤンデレ天才宮廷魔術師(21)のラブコメです。

※ムーンライトノベルにも掲載しております。

コワモテ軍人な旦那様は彼女にゾッコンなのです~新婚若奥様はいきなり大ピンチ~

二階堂まや♡電書「騎士団長との~」発売中

恋愛

政治家の令嬢イリーナは社交界の《白薔薇》と称される程の美貌を持ち、不自由無く華やかな生活を送っていた。

彼女は王立陸軍大尉ディートハルトに一目惚れするものの、国内で政治家と軍人は長年対立していた。加えて軍人は質実剛健を良しとしており、彼女の趣味嗜好とはまるで正反対であった。

そのためイリーナは華やかな生活を手放すことを決め、ディートハルトと無事に夫婦として結ばれる。

幸せな結婚生活を謳歌していたものの、ある日彼女は兄と弟から夜会に参加して欲しいと頼まれる。

そして夜会終了後、ディートハルトに華美な装いをしているところを見られてしまって……?

ユーザ登録のメリット

- 毎日¥0対象作品が毎日1話無料!

- お気に入り登録で最新話を見逃さない!

- しおり機能で小説の続きが読みやすい!

1~3分で完了!

無料でユーザ登録する

すでにユーザの方はログイン

閉じる