110 / 124

8人目

死

しおりを挟む

「……って感じね。本当に何も出来なかった」

「あぁ、奴は武器も使っていなかったしな」

四つ目の『セーフゾーン』で、俺とミレイは分かる範囲で『消失王』クニヒコの能力をマサトとシズクに教えていた。

意識を取り戻した俺とミレイがマサト達に合流をしたのは、半日ほど前のことだが、その時は取り敢えずゆっくり休めて話が出来る場所を、ということで疲れた体に鞭打って『セーフゾーン』まで歩いたのだ。

「なるほど……<消失>、自由自在に移動させ、さらにその分の疲労を与えてくる能力、か」

「かなり厄介だね……二人が生きてて良かった」

「そうだな。よく帰ってきた」

二人ともその能力のあまりの強力さに険しい表情を隠しきれずにはいるものの、だからこそ、俺たちが無事に生きていたことに安堵した様子だ。

「いや、アタシたちが生き延びているのはマサトのお陰だね。いよいよ限界って時にもう一人の女が来て、撤退の話をしてたから」

ミレイの言う通りだ。クニヒコの気まぐれもあるだろうが、しかしあのタイミングであの女が来なければそのまま殺されていたかもしれない。本当に俺たちがまだ生きているのは幸運だった、ただそれだけだ。

「マサトとシズクの方はどうだった? それにメイラが裏切り者ってのはどういうことなんだ?」

端っこでマサトに拘束されて転がっているメイラを横目で見ながら俺は聞く。合流した時に、まずメイラのその状態に驚き、直ぐに聞いたのだが「詳しいことは後で話す」「メイラは裏切り者だ」としか伝えられていなかった。

「あぁ、そうだな。少し長くなるが……」

マサトとシズクはそう言って語り始めた。

***

「ってわけだ」

「「……」」

俺もミレイも、マサト達の話を聞いて直ぐには何も言えなかった。

<停滞>の何もかもを停めて、更に自身が攻撃された瞬間の時間すらも消費することで無かったことにしてしまうという強すぎる能力。そして、一瞬のアズサの逡巡からメイラが敵側である可能性を見出して素早く、万が一の為の予備策を仕掛けたマサトの実力。あと、結果としてメイラが裏切り者であると分かったから良かったものの、平気でシズクが味方を囮に使ったという事実。

それら全てを呑み込むのに時間が掛かった。

「だから、まだメイラが敵だという証拠はアズサの言動と行動にしかない。何か心当たりがあるか?」

「いや……アタシにはさっぱりだね」

マサトは俺たちにそう聞いて、ミレイはそれに首を横に振る。が、俺にはメイラが敵である可能性を考慮して、今までを思い返してみれば、それらしい心当たりがいくつかあった。

例えば、メイラと初めて出会った時、明らかに握手を避けていたこと。それにいつかの夜、物音で起きた時も、メイラはミレイの上を跨いでいたが、あれはミレイをまさに殺そうとしていた瞬間だったのではないだろうか。

俺がそれらの心当たりを伝えると、ミレイが興味深そうに頷く。

「へぇ……リューロが起きてなかったら危うく殺されるところだったわけだ。あと、まぁメイラが誰かにすり替わっていると考えるのが妥当だろうね」

「そうだね。握手を避けたということは転生者であることの裏返しだろうし……というか、じゃあコイツが言ってたユミの呪いの話も自分が暗殺しやすいようにするための嘘だったんじゃない?」

「おぉ……確かに。そう考えれば納得がいくか」

シズクの推察に、マサトが感心の声を漏らす。

呪い、とはメイラが涙ながらに語った、ユミを逃がした時の話にあった言葉だ。ユミが四肢を代償に願った『いつか出来る愛する人の、周りの人間が死にますように』という内容だったか。

確かにそれを聞いた後に誰かが不審死しても、その呪いのせいだと思ってしまうだろう。もう居ない人間に罪を被せるそのやり方に、俺は嫌な気持ちになった。

「うーん、ステータスを開かせるのが一番簡単に確認できるかな」

「……っ」

明らかにシズクの言葉に今まで黙って聞いていたメイラが動揺する。

「お前が転生者なら[転生者の篝火]であるリューロもそのステータスが見れるはずだよね。まさか拒否しないよね?」

***

結論としては、メイラの正体はナオユキという転生者で、ただ『変身』という転生者特典で成りすましていたに過ぎなかった。

頑なにステータスを開くことを拒むメイラに対して、ステータスを開かせるためにシズクがやったことを思い出して、俺は寒気を覚える。

「リューロ、メイラと握手をしといて」

「……殺すのか?」

「当たり前でしょ。まさか連れていく訳にも行かないし、置いていって追い掛けられても困るし」

シズクはそう言って、身動きが取れないメイラを膝立ちさせながら、片方の手を掴んで持ち上げる。俺がその手を握ることに躊躇していると、マサトが俺の腕を掴む。

「そいつも命を捨てる覚悟があって、俺たちを殺すという任務を請け負ったはずだ。忠義を尽くすとはそういうことだ」

「だが……」

「大丈夫だよ。苦しくない殺し方をするからさ、だからほら」

シズクがメイラの手を持ち上げる。マサトが俺の手を動かして握らせる。ミレイが満足気な顔で一連の流れを見守る。俺はもう抵抗できなかった。

「……ぅぅっ!!!!!!」

この世の終わりのような形相でメイラはそれを拒絶しようとするが、もちろん動けない。

そして、シズクがメイラの首に手を当てる。刹那、ぬるりと首が落ちた。

***

それから俺たちは順調に進んだ。ウォーカー側の刺客が襲ってくることもなく、魔物もそこまで強いのは出現せず、着実に9層を歩き続け、遂に10層への入口の目の前にある『セーフゾーン』に到着した。

その日はもう遅いということで、そこで一晩を明かすことになり、俺以外の全員が寝静まった真夜中、ただ俺だけは起きていた。というよりは眠れなかった。メイラが目の前で死んだあの光景と、儀式のように俺に握手をさせてきたシズクとマサトとミレイの気持ち悪さが、どうしても気になった。

「ごほっ……げふっ……な、なんだ?」

そんな中、突如、俺は鼻に入ってきた胞子で目が冴える。目を開けてみれば、俺は何故か『セーフゾーン』の外で立っていた。

──<消失>!?

覚えのある感覚に緊張が走り、一瞬で脳が冴え渡る。が、とっくに遅かった。ぶすっ──と何かが後ろから体に入った感覚が走って、その数瞬後に激痛も訪れる。

「<停滞>……これで<治癒>も使えない」

後ろで、男の声がそう言った。その言葉通り、咄嗟に使おうとした<治癒>も、ましてや『代償成就』も使えなかった。

だから俺はせめてもの反撃として、出血多量で薄れゆく視界の中、必死で振り返り犯人の顔を見る。

「っえ、な……んで……?」

そして、ただそれだけ言葉を漏らした。理解が出来なかった、意味が分からなかった。

だって、俺を刺殺して見下すソイツは俺自身だったから。紛れもなくリューロ・グランツそのものだったから。

「あぁ、奴は武器も使っていなかったしな」

四つ目の『セーフゾーン』で、俺とミレイは分かる範囲で『消失王』クニヒコの能力をマサトとシズクに教えていた。

意識を取り戻した俺とミレイがマサト達に合流をしたのは、半日ほど前のことだが、その時は取り敢えずゆっくり休めて話が出来る場所を、ということで疲れた体に鞭打って『セーフゾーン』まで歩いたのだ。

「なるほど……<消失>、自由自在に移動させ、さらにその分の疲労を与えてくる能力、か」

「かなり厄介だね……二人が生きてて良かった」

「そうだな。よく帰ってきた」

二人ともその能力のあまりの強力さに険しい表情を隠しきれずにはいるものの、だからこそ、俺たちが無事に生きていたことに安堵した様子だ。

「いや、アタシたちが生き延びているのはマサトのお陰だね。いよいよ限界って時にもう一人の女が来て、撤退の話をしてたから」

ミレイの言う通りだ。クニヒコの気まぐれもあるだろうが、しかしあのタイミングであの女が来なければそのまま殺されていたかもしれない。本当に俺たちがまだ生きているのは幸運だった、ただそれだけだ。

「マサトとシズクの方はどうだった? それにメイラが裏切り者ってのはどういうことなんだ?」

端っこでマサトに拘束されて転がっているメイラを横目で見ながら俺は聞く。合流した時に、まずメイラのその状態に驚き、直ぐに聞いたのだが「詳しいことは後で話す」「メイラは裏切り者だ」としか伝えられていなかった。

「あぁ、そうだな。少し長くなるが……」

マサトとシズクはそう言って語り始めた。

***

「ってわけだ」

「「……」」

俺もミレイも、マサト達の話を聞いて直ぐには何も言えなかった。

<停滞>の何もかもを停めて、更に自身が攻撃された瞬間の時間すらも消費することで無かったことにしてしまうという強すぎる能力。そして、一瞬のアズサの逡巡からメイラが敵側である可能性を見出して素早く、万が一の為の予備策を仕掛けたマサトの実力。あと、結果としてメイラが裏切り者であると分かったから良かったものの、平気でシズクが味方を囮に使ったという事実。

それら全てを呑み込むのに時間が掛かった。

「だから、まだメイラが敵だという証拠はアズサの言動と行動にしかない。何か心当たりがあるか?」

「いや……アタシにはさっぱりだね」

マサトは俺たちにそう聞いて、ミレイはそれに首を横に振る。が、俺にはメイラが敵である可能性を考慮して、今までを思い返してみれば、それらしい心当たりがいくつかあった。

例えば、メイラと初めて出会った時、明らかに握手を避けていたこと。それにいつかの夜、物音で起きた時も、メイラはミレイの上を跨いでいたが、あれはミレイをまさに殺そうとしていた瞬間だったのではないだろうか。

俺がそれらの心当たりを伝えると、ミレイが興味深そうに頷く。

「へぇ……リューロが起きてなかったら危うく殺されるところだったわけだ。あと、まぁメイラが誰かにすり替わっていると考えるのが妥当だろうね」

「そうだね。握手を避けたということは転生者であることの裏返しだろうし……というか、じゃあコイツが言ってたユミの呪いの話も自分が暗殺しやすいようにするための嘘だったんじゃない?」

「おぉ……確かに。そう考えれば納得がいくか」

シズクの推察に、マサトが感心の声を漏らす。

呪い、とはメイラが涙ながらに語った、ユミを逃がした時の話にあった言葉だ。ユミが四肢を代償に願った『いつか出来る愛する人の、周りの人間が死にますように』という内容だったか。

確かにそれを聞いた後に誰かが不審死しても、その呪いのせいだと思ってしまうだろう。もう居ない人間に罪を被せるそのやり方に、俺は嫌な気持ちになった。

「うーん、ステータスを開かせるのが一番簡単に確認できるかな」

「……っ」

明らかにシズクの言葉に今まで黙って聞いていたメイラが動揺する。

「お前が転生者なら[転生者の篝火]であるリューロもそのステータスが見れるはずだよね。まさか拒否しないよね?」

***

結論としては、メイラの正体はナオユキという転生者で、ただ『変身』という転生者特典で成りすましていたに過ぎなかった。

頑なにステータスを開くことを拒むメイラに対して、ステータスを開かせるためにシズクがやったことを思い出して、俺は寒気を覚える。

「リューロ、メイラと握手をしといて」

「……殺すのか?」

「当たり前でしょ。まさか連れていく訳にも行かないし、置いていって追い掛けられても困るし」

シズクはそう言って、身動きが取れないメイラを膝立ちさせながら、片方の手を掴んで持ち上げる。俺がその手を握ることに躊躇していると、マサトが俺の腕を掴む。

「そいつも命を捨てる覚悟があって、俺たちを殺すという任務を請け負ったはずだ。忠義を尽くすとはそういうことだ」

「だが……」

「大丈夫だよ。苦しくない殺し方をするからさ、だからほら」

シズクがメイラの手を持ち上げる。マサトが俺の手を動かして握らせる。ミレイが満足気な顔で一連の流れを見守る。俺はもう抵抗できなかった。

「……ぅぅっ!!!!!!」

この世の終わりのような形相でメイラはそれを拒絶しようとするが、もちろん動けない。

そして、シズクがメイラの首に手を当てる。刹那、ぬるりと首が落ちた。

***

それから俺たちは順調に進んだ。ウォーカー側の刺客が襲ってくることもなく、魔物もそこまで強いのは出現せず、着実に9層を歩き続け、遂に10層への入口の目の前にある『セーフゾーン』に到着した。

その日はもう遅いということで、そこで一晩を明かすことになり、俺以外の全員が寝静まった真夜中、ただ俺だけは起きていた。というよりは眠れなかった。メイラが目の前で死んだあの光景と、儀式のように俺に握手をさせてきたシズクとマサトとミレイの気持ち悪さが、どうしても気になった。

「ごほっ……げふっ……な、なんだ?」

そんな中、突如、俺は鼻に入ってきた胞子で目が冴える。目を開けてみれば、俺は何故か『セーフゾーン』の外で立っていた。

──<消失>!?

覚えのある感覚に緊張が走り、一瞬で脳が冴え渡る。が、とっくに遅かった。ぶすっ──と何かが後ろから体に入った感覚が走って、その数瞬後に激痛も訪れる。

「<停滞>……これで<治癒>も使えない」

後ろで、男の声がそう言った。その言葉通り、咄嗟に使おうとした<治癒>も、ましてや『代償成就』も使えなかった。

だから俺はせめてもの反撃として、出血多量で薄れゆく視界の中、必死で振り返り犯人の顔を見る。

「っえ、な……んで……?」

そして、ただそれだけ言葉を漏らした。理解が出来なかった、意味が分からなかった。

だって、俺を刺殺して見下すソイツは俺自身だったから。紛れもなくリューロ・グランツそのものだったから。

0

あなたにおすすめの小説

アラフォーおっさんの週末ダンジョン探検記

ぽっちゃりおっさん

ファンタジー

ある日、全世界の至る所にダンジョンと呼ばれる異空間が出現した。

そこには人外異形の生命体【魔物】が存在していた。

【魔物】を倒すと魔石を落とす。

魔石には膨大なエネルギーが秘められており、第五次産業革命が起こるほどの衝撃であった。

世は埋蔵金ならぬ、魔石を求めて日々各地のダンジョンを開発していった。

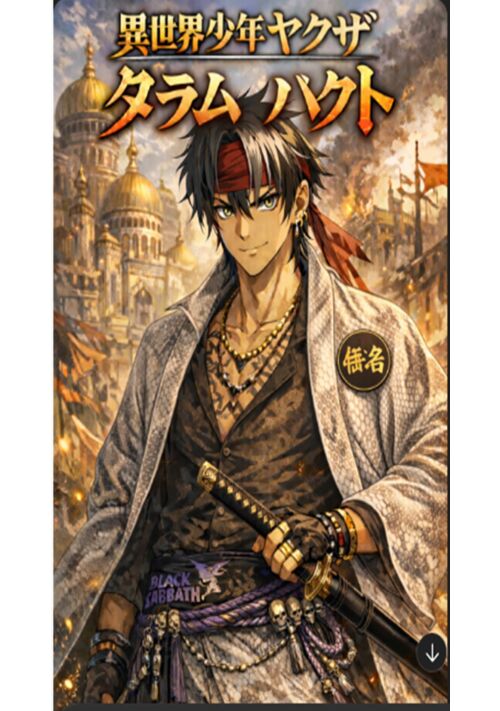

異世界子供ヤクザ【ダラムルバクト】

忍絵 奉公

ファンタジー

孤児院からスラムで育ったバクト。異空間収納と鑑定眼のダブルギフト持ちだった。王都西地区20番街では8割を縄張りとする先代のじいさんに拾われる。しかしその爺さんが死んだときに幹部同士のいざこざが起こり、組は解散。どさくさにまぎれてバクトが5・6番街の守役となった。物語はそこから始まる。7・8番街を収めるダモンとの争い。また後ろ盾になろうと搾取しようとする侯爵ポンポチーコ。バクトは彼らを越えて、どんどん規格外に大きくなっていく。

バーンズ伯爵家の内政改革 ~10歳で目覚めた長男、前世知識で領地を最適化します

namisan

ファンタジー

バーンズ伯爵家の長男マイルズは、完璧な容姿と神童と噂される知性を持っていた。だが彼には、誰にも言えない秘密があった。――前世が日本の「医師」だったという記憶だ。

マイルズが10歳となった「洗礼式」の日。

その儀式の最中、領地で謎の疫病が発生したとの凶報が届く。

「呪いだ」「悪霊の仕業だ」と混乱する大人たち。

しかしマイルズだけは、元医師の知識から即座に「病」の正体と、放置すれば領地を崩壊させる「災害」であることを看破していた。

「父上、お待ちください。それは呪いではありませぬ。……対処法がわかります」

公衆衛生の確立を皮切りに、マイルズは領地に潜む様々な「病巣」――非効率な農業、停滞する経済、旧態依然としたインフラ――に気づいていく。

前世の知識を総動員し、10歳の少年が領地を豊かに変えていく。

これは、一人の転生貴族が挑む、本格・異世界領地改革(内政)ファンタジー。

【完結】うさぎ転生 〜女子高生の私、交通事故で死んだと思ったら、気づけば現代ダンジョンの最弱モンスターに!?最強目指して生き延びる〜

旅する書斎(☆ほしい)

ファンタジー

女子高生の篠崎カレンは、交通事故に遭って命を落とした……はずが、目覚めるとそこはモンスターあふれる現代ダンジョン。しかも身体はウサギになっていた!

HPはわずか5、攻撃力もゼロに等しい「最弱モンスター」扱いの白うさぎ。それでもスライムやコボルトにおびえながら、なんとか生き延びる日々。唯一の救いは、ダンジョン特有の“スキル”を磨けば強くなれるということ。

跳躍蹴りでスライムを倒し、小動物の悲鳴でコボルトを怯ませ、少しずつ経験値を積んでいくうちに、カレンは手応えを感じ始める。

「このままじゃ終わらない。私、もっと強くなっていつか……」

最弱からの“首刈りウサギ”進化を目指して、ウサギの身体で奮闘するカレン。彼女はこの危険だらけのダンジョンで、生き延びるだけでなく“人間へ戻る術(すべ)”を探し当てられるのか? それとも新たなモンスターとしての道を歩むのか?最弱うさぎの成り上がりサバイバルが、いま幕を開ける!

どうしよう私、弟にお腹を大きくさせられちゃった!~弟大好きお姉ちゃんの秘密の悩み~

さいとう みさき

恋愛

「ま、まさか!?」

あたし三鷹優美(みたかゆうみ)高校一年生。

弟の晴仁(はると)が大好きな普通のお姉ちゃん。

弟とは凄く仲が良いの!

それはそれはものすごく‥‥‥

「あん、晴仁いきなりそんなのお口に入らないよぉ~♡」

そんな関係のあたしたち。

でもある日トイレであたしはアレが来そうなのになかなか来ないのも気にもせずスカートのファスナーを上げると‥‥‥

「うそっ! お腹が出て来てる!?」

お姉ちゃんの秘密の悩みです。

最強無敗の少年は影を従え全てを制す

ユースケ

ファンタジー

不慮の事故により死んでしまった大学生のカズトは、異世界に転生した。

産まれ落ちた家は田舎に位置する辺境伯。

カズトもといリュートはその家系の長男として、日々貴族としての教養と常識を身に付けていく。

しかし彼の力は生まれながらにして最強。

そんな彼が巻き起こす騒動は、常識を越えたものばかりで……。

最低のEランクと追放されたけど、実はEXランクの無限増殖で最強でした。

MP

ファンタジー

高校2年の夏。

高木華音【男】は夏休みに入る前日のホームルーム中にクラスメイトと共に異世界にある帝国【ゼロムス】に魔王討伐の為に集団転移させれた。

地球人が異世界転移すると必ずDランクからAランクの固有スキルという世界に1人しか持てないレアスキルを授かるのだが、華音だけはEランク・【ムゲン】という存在しない最低ランクの固有スキルを授かったと、帝国により死の森へ捨てられる。

しかし、華音の授かった固有スキルはEXランクの無限増殖という最強のスキルだったが、本人は弱いと思い込み、死の森を生き抜く為に無双する。

盾の間違った使い方

KeyBow

ファンタジー

その日は快晴で、DIY日和だった。

まさかあんな形で日常が終わるだなんて、誰に想像できただろうか。

マンションの屋上から落ちてきた女子高生と、運が悪く――いや、悪すぎることに激突して、俺は死んだはずだった。

しかし、当たった次の瞬間。

気がつけば、今にも動き出しそうなドラゴンの骨の前にいた。

周囲は白骨死体だらけ。

慌てて武器になりそうなものを探すが、剣はすべて折れ曲がり、鎧は胸に大穴が空いたりひしゃげたりしている。

仏様から脱がすのは、物理的にも気持ち的にも無理だった。

ここは――

多分、ボス部屋。

しかもこの部屋には入り口しかなく、本来ドラゴンを倒すために進んできた道を、逆進行するしかなかった。

与えられた能力は、現代日本の商品を異世界に取り寄せる

【異世界ショッピング】。

一見チートだが、完成された日用品も、人が口にできる食べ物も飲料水もない。買えるのは素材と道具、作業関連品、農作業関連の品や種、苗等だ。

魔物を倒して魔石をポイントに換えなければ、

水一滴すら買えない。

ダンジョン最奥スタートの、ハード・・・どころか鬼モードだった。

そんな中、盾だけが違った。

傷はあっても、バンドの残った盾はいくつも使えた。

両手に円盾、背中に大盾、そして両肩に装着したL字型とスパイク付きのそれは、俺をリアルザクに仕立てた。

盾で殴り

盾で守り

腹が減れば・・・盾で焼く。

フライパン代わりにし、竈の一部にし、用途は盛大に間違っているが、生きるためには、それが正解だった。

ボス部屋手前のセーフエリアを拠点に、俺はひとりダンジョンを生き延びていく。

――そんなある日。

聞こえるはずのない女性の悲鳴が、ボス部屋から響いた。

盾のまちがった使い方から始まる異世界サバイバル、ここに開幕。

【AIの使用について】

本作は執筆補助ツールとして生成AIを使用しています。

主な用途は「誤字脱字のチェック」「表現の推敲」「壁打ち(アイデア出しの補助)」です。

ストーリー構成および本文の執筆は作者自身が行っております。

ユーザ登録のメリット

- 毎日¥0対象作品が毎日1話無料!

- お気に入り登録で最新話を見逃さない!

- しおり機能で小説の続きが読みやすい!

1~3分で完了!

無料でユーザ登録する

すでにユーザの方はログイン

閉じる