3 / 16

彼女になりたいわたしの恋の話

2

しおりを挟む***

一ヶ月前。わたしは、ずっと憧れていた梁井碧斗先輩に玉砕覚悟の告白をした。

ひとつ上の梁井先輩を意識するようになったのは、まだ私が高校に入学したばかりの頃。マネージャーとして入部したサッカー部の活動中に、校庭の水道のそばに立っていた彼を見かけたことがきっかけだった。

蛇口から水でもかぶったのか、陸上部のユニフォームを着て肩にフェイスタオルをかけた梁井先輩は、髪や額からぽたぽたと軽く水を滴らせてどこか遠くのほうを見ていた。

彼の黒髪についた水滴が、夕暮れの太陽の光で煌めいていて。泣きぼくろのある左側の頬に、額から流れていく雫がまるで涙のように見えて。初めて男の人ことを「綺麗だ」って思った。遠くを見つめて佇む梁井先輩の儚く憂いを帯びた姿に、瞬きも忘れて見惚れてしまった。

それ以来、わたしは梁井先輩のことを目で追いかけるようになった。

サッカー部と陸上部の練習が校庭で一緒になったときは、マネージャー業務をするフリをしながらこっそり梁井先輩のことを見ていた。

部活中の梁井先輩はいつもひとりで黙々と練習メニューをこなしていて、ハードそうな練習のときも全く苦しげな表情を見せない。休憩中も部活仲間とは絡まずに、ひとりで座っていることが多くて。たまに話しかけられても、にこりともしない。

部活以外のときにときどき校内で見かける梁井先輩も、たいていひとりで行動していた。

ひとりが好きなのか、クールで近寄り難い雰囲気があるからあまり人が寄って来ないのか。それはよくわからないけれど、あまり感情を表に出さないところも梁井先輩はすごくかっこよかった。

だけど、梁井先輩に憧れていた女の子はわたしだけではない。誰が見たって美形な梁井先輩は、とにかく女子にモテていて。学年が違うわたしの耳にも、何年生の誰が梁井先輩に告白したらしいという噂がしょっちゅう回ってきていた。その噂には必ず「でも、梁井先輩は告白を断ったらしい」という噂が付随してきた。

梁井先輩はモテるけれど、どんな美人に告白されても素っ気なく断ってしまうということで有名だったのだ。

誰からの告白も受け入れない梁井先輩。そんな彼に、話したこともなければ名前すら認知されていないわたしが告白するのは無謀だということはよくわかっていた。

だけど、どうせ振られるなら、心の中に想いを燻らせているよりも伝えたほうがいい。そんな持論を話したら、一緒にサッカー部のマネージャーをしている春菜にも、クラスで一番仲が良い沙里にも「変なところで潔いね」って失笑された。

ともかく、梁井先輩のことを好きになってからのわたしは、彼に声をかけるチャンスを静かにじっと窺っていて。ついに一ヶ月前。声をかけることに成功したのだ。

部活中、空になったタンク型の水筒を両手にふたつ持って校庭の水道に行くと、梁井先輩が立っていた。

陸上部のユニフォームを着た肩にフェイスタオルをかけた梁井先輩は、わたしが一目惚れしたときと同じようにぼんやりとどこか遠くのほうを見ていた。水道で顔を洗ったまま拭いていないのか、額や頬に水滴がついている。

吹き抜けてきた風が、梁井先輩の黒髪を攫って揺らす。遠くに視線を向けたまま目を眇めた彼の横顔は、いつにもまして儚げで美しかった。

梁井先輩の横顔をぽうっと見つめていると、ふいに彼が肩にかけたフェイスタオルで額の水滴を拭いながら振り向く。

自分が邪魔になっていると勘違いしたのか、両手にタンク型の水筒を持って間抜けに突っ立っているわたしに気が付いた梁井先輩が、「悪い」と場所を空けてくれた。

素っ気ない低い声に、鼓膜がビリビリと震える。短いひとことだったけど、梁井先輩に初めて声をかけられたことでわたしのテンションがギュンと上がってしまった。

「あ、の……! わたし、南 唯葉って言います。梁井先輩に聞いてほしいことがあるので、部活が終わったら中庭に来てもらえませんか?」

「は?」

顔にタオルをあてた梁井先輩の秀眉が歪む。不審に思われていることは明らかだった。もしかしたら、不審を通り越して気味悪がられているかもしれない。でも、もうあとには引けない。

「あの、わたし、先輩が来るまで待ってるので」

ぎゅっと目を閉じてそう言い放つと、わたしは両手に水筒を抱えたまま回れ右した。そのままサッカー部の練習場所に駆け戻ると、「あれ、早かったね」と春菜に言われた。

「あ、洗い忘れた……。もう一回いってくる!」

「えぇー」

呆れ顔の春菜に背を向けて水道のところに駆け戻ったとき、もう梁井先輩はそこからいなくなっていた。

かなり突発的な呼び出しをしてしまったけれど、梁井先輩は来てくれるだろうか。水道のシンクに水筒を置いて、振り返る。

校庭では、サッカー部が練習している隣のスペースで、梁井先輩が陸上部の他の部員たちに混じってダッシュの練習をしていた。背筋を伸ばして、涼しげな顔で直線距離を走る梁井先輩の姿もやっぱり目を奪われるほどに綺麗で。そんな彼についに気持ちを伝えるのかと思うと、心音が速くなって、そわそわと落ち着かない気持ちになった。

部活が終わったあと、わたしはサッカー部のメンバーたちへの挨拶もそこそこに、中庭へと一目散に走った。

「さっきも名乗りましたが、わたし、南 唯葉って言います。初めて見たときから、梁井先輩のことがす、好きでした──」

梁井先輩は、約束した中庭にちゃんと来てくれた。それだけで、一生分の運気を使い果たしたんじゃないかと思うくらい嬉しかった。フラれてもいいから、気持ちだけでも伝えられたら充分だった。それなのに……。

「みなみ、だっけ。いいよ、付き合っても」

想定外の奇跡が起きた。

わたしから告白された梁井先輩は全く嬉しそうじゃなかったし、愛想笑いすら浮かべなかった。それでもなぜか、わたしの告白を受け入れてくれたのだ。

もしかしたら、梁井先輩も密かにわたしのことが好きだったのだろうか。そんなことあり得るはずもないのに、生まれて初めての告白が成功したわたしは、舞い上がって浮かれていた。

これまでどんなに可愛い子に告白されても冷たく断っていた梁井先輩が、どうしてわたしの告白を受け入れてくれたのか。その理由を深く考えもしなかった。

梁井先輩の幼なじみ──、喜島みなみ先輩の存在を知るまでは……。

0

あなたにおすすめの小説

黒に染まった華を摘む

馬場 蓮実

青春

夏の終わりに転校してきたのは、忘れられない初恋の相手だった——。

高須明希は、人生で“二番目”に好きになった相手——河西栞に密かに想いを寄せている。

「夏休み明けの初日。この席替えで、彼女との距離を縮めたい。話すきっかけがほしい——」

そんな願いを胸に登校したその朝、クラスに一人の転校生がやってくる。

彼女の名は、立石麻美。

昔の面影を残しながらも、まるで別人のような気配をまとう彼女は——明希にとって、忘れられない“初恋の人”だった。

この再会が、静かだった日常に波紋を広げていく。

その日の放課後。

明希は、"性の衝動"に溺れる自身の姿を、麻美に見られてしまう——。

塞がっていた何かが、ゆっくりと崩れはじめる。

そして鬱屈した青春は、想像もしていなかった熱と痛みを帯びて動き出す。

すべてに触れたとき、

明希は何を守り、何を選ぶのか。

光と影が交錯する、“遅れてきた”ひと夏の物語。

前編 「恋愛譚」 : 序章〜第5章

後編 「青春譚」 : 第6章〜

どうしよう私、弟にお腹を大きくさせられちゃった!~弟大好きお姉ちゃんの秘密の悩み~

さいとう みさき

恋愛

「ま、まさか!?」

あたし三鷹優美(みたかゆうみ)高校一年生。

弟の晴仁(はると)が大好きな普通のお姉ちゃん。

弟とは凄く仲が良いの!

それはそれはものすごく‥‥‥

「あん、晴仁いきなりそんなのお口に入らないよぉ~♡」

そんな関係のあたしたち。

でもある日トイレであたしはアレが来そうなのになかなか来ないのも気にもせずスカートのファスナーを上げると‥‥‥

「うそっ! お腹が出て来てる!?」

お姉ちゃんの秘密の悩みです。

ママと中学生の僕

キムラエス

大衆娯楽

「ママと僕」は、中学生編、高校生編、大学生編の3部作で、本編は中学生編になります。ママは子供の時に両親を事故で亡くしており、結婚後に夫を病気で失い、身内として残された僕に精神的に依存をするようになる。幼少期の「僕」はそのママの依存が嬉しく、素敵なママに甘える閉鎖的な生活を当たり前のことと考える。成長し、性に目覚め始めた中学生の「僕」は自分の性もママとの日常の中で処理すべきものと疑わず、ママも戸惑いながらもママに甘える「僕」に満足する。ママも僕もそうした行為が少なからず社会規範に反していることは理解しているが、ママとの甘美な繋がりは解消できずに戸惑いながらも続く「ママと中学生の僕」の営みを描いてみました。

靴屋の娘と三人のお兄様

こじまき

恋愛

靴屋の看板娘だったデイジーは、母親の再婚によってホークボロー伯爵令嬢になった。ホークボロー伯爵家の三兄弟、長男でいかにも堅物な軍人のアレン、次男でほとんど喋らない魔法使いのイーライ、三男でチャラい画家のカラバスはいずれ劣らぬキラッキラのイケメン揃い。平民出身のにわか伯爵令嬢とお兄様たちとのひとつ屋根の下生活。何も起こらないはずがない!?

※小説家になろうにも投稿しています。

壊れていく音を聞きながら

夢窓(ゆめまど)

恋愛

結婚してまだ一か月。

妻の留守中、夫婦の家に突然やってきた母と姉と姪

何気ない日常のひと幕が、

思いもよらない“ひび”を生んでいく。

母と嫁、そしてその狭間で揺れる息子。

誰も気づきがないまま、

家族のかたちが静かに崩れていく――。

壊れていく音を聞きながら、

それでも誰かを思うことはできるのか。

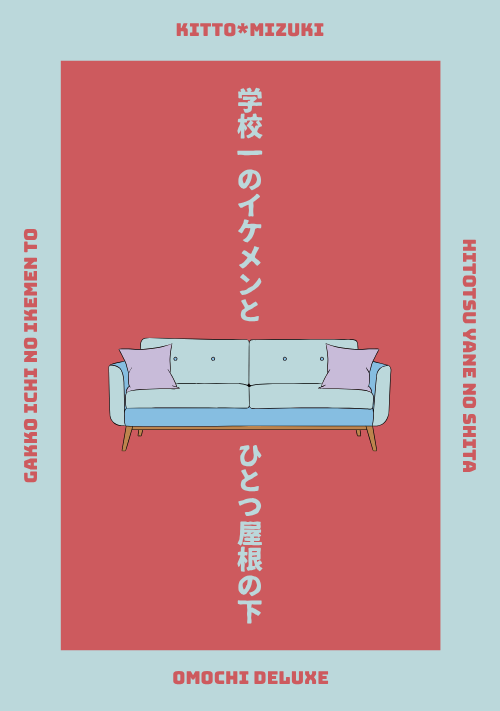

学校一のイケメンとひとつ屋根の下

おもちDX

BL

高校二年生の瑞は、母親の再婚で連れ子の同級生と家族になるらしい。顔合わせの時、そこにいたのはボソボソと喋る陰気な男の子。しかしよくよく名前を聞いてみれば、学校一のイケメンと名高い逢坂だった!

学校との激しいギャップに驚きつつも距離を縮めようとする瑞だが、逢坂からの印象は最悪なようで……?

キラキライケメンなのに家ではジメジメ!?なギャップ男子 × 地味グループ所属の能天気な男の子

立場の全く違う二人が家族となり、やがて特別な感情が芽生えるラブストーリー。

全年齢

15年目のホンネ ~今も愛していると言えますか?~

深冬 芽以

恋愛

交際2年、結婚15年の柚葉《ゆずは》と和輝《かずき》。

2人の子供に恵まれて、どこにでもある普通の家族の普通の毎日を過ごしていた。

愚痴は言い切れないほどあるけれど、それなりに幸せ……のはずだった。

「その時計、気に入ってるのね」

「ああ、初ボーナスで買ったから思い出深くて」

『お揃いで』ね?

夫は知らない。

私が知っていることを。

結婚指輪はしないのに、その時計はつけるのね?

私の名前は呼ばないのに、あの女の名前は呼ぶのね?

今も私を好きですか?

後悔していませんか?

私は今もあなたが好きです。

だから、ずっと、後悔しているの……。

妻になり、強くなった。

母になり、逞しくなった。

だけど、傷つかないわけじゃない。

ユーザ登録のメリット

- 毎日¥0対象作品が毎日1話無料!

- お気に入り登録で最新話を見逃さない!

- しおり機能で小説の続きが読みやすい!

1~3分で完了!

無料でユーザ登録する

すでにユーザの方はログイン

閉じる