テレビ局決算で見えた「楽しくなければ…」の終焉

2024.02.21

東洋経済オンライン

昨年秋の改編では「やっぱり、楽しくなければテレビじゃない」をスローガンに掲げた。これを聞いた時、私は思った。「そこに戻っちゃダメでしょう」と。

そんな中、年明けに胸が苦しくなるような事件が続けて起こった。松本人志の性加害疑惑、そしてドラマの原作者の死。関係づけるのは当事者に失礼と思いつつ、私には関係があるように感じられてならない。

テレビはもう「楽しくなければ」ではいけないのではないか。

フジテレビは70年代まで際立った存在ではなかったのが、80年代に制作の外注主義をやめて社内の若手たちが好き勝手に番組づくりを始めたら、突然トップの座に躍り出た。自由にのびのび作る番組はすべて当たり、当時若者だった私に「ぼくらのテレビ」と思わせてくれた。

この時、登場したスローガンが「楽しくなければテレビじゃない」だった。映画業界から電気紙芝居と揶揄されたのを見返すためにまっとうなものづくりに真面目に取り組んでいたテレビ業界に、あっけらかんと宣言したのだ。楽しければいいじゃないかと。

90年代以降は、各局がフジテレビを目標にし、憧れ、追いつこうと頑張った。そのモチベーションがテレビ全体をひっぱり、面白くした。2010年代、フジテレビがはっきり凋落し始めると、他局の人々は「フジテレビに元気になってもらわないと」と本気で心配したものだ。引っ張っていってくれるのはフジテレビのはずだとみんなが思っていた。

その頃でさえもう、過去の話。答えは出ているではないか。「やっぱり、テレビは楽しくなければじゃダメなんだ」と。

松本人志の性加害が事実かどうか、私にはわからない。ただ現実として今明確なのは、彼はどうやら当分テレビに出られないということだ。松本人志は90年代からずーっと、テレビの楽しさを切り拓いてきた。新しい笑いを創造し続ける、「楽しくなければ」の体現者だった。

だがいま、楽しくなければテレビじゃない、はもう通用しないのではないか。彼を失って、テレビ業界はそこに気づくべき時だと私は思う。

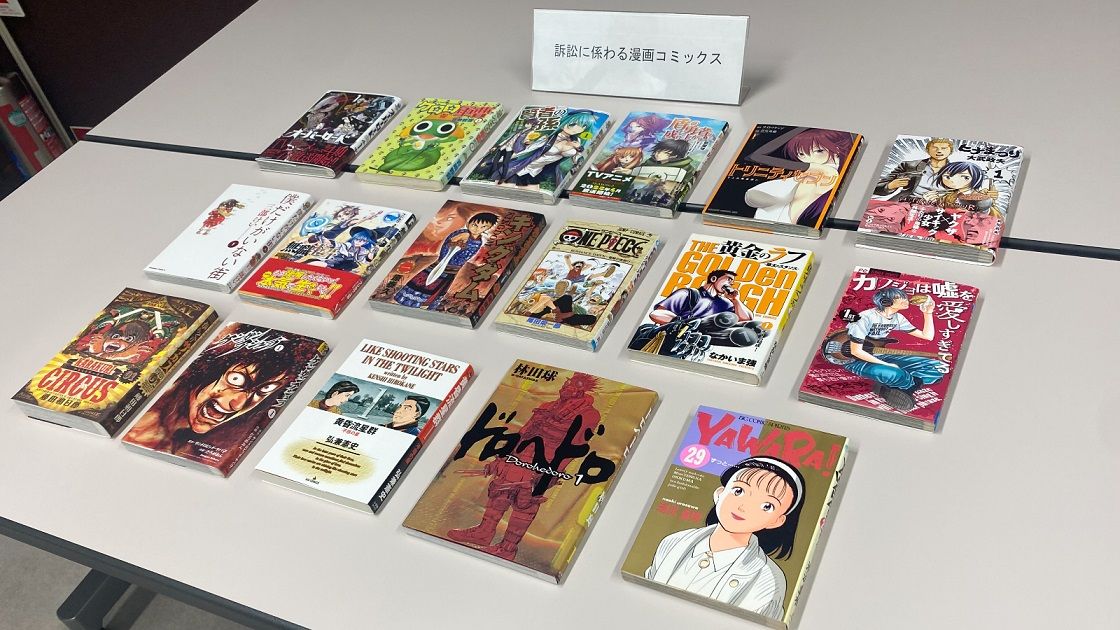

漫画がドラマ化された「セクシー田中さん」は、なんとなく見始めたら、自信がなくても登場人物たちが前を向いて生きていく姿に感動した。自分よりずっと若い女性たちの物語に共感できた。性別や年齢を超えた普遍性があったからだろう。どうやら脚本化のプロセスで恋愛要素を強めようとテレビ局が望んだが、芦原さんはそんな脚本に自ら手を入れ、原作を損なわないように頑張ったらしい。

何でもかんでも物語に恋愛の要素を入れないといけない、というのもテレビドラマの世界の思い込みではないだろうか。そこにテレビ業界の大きな誤解があったのではないか。80年代に生まれた「トレンディドラマ=恋愛」の公式を持ち込もうとした結果、原作者との間に食い違いが起きてしまった。実際にどうだったかは、日本テレビが調査をすると2月15日に発表したので、その結果を待ちたい。

「何を楽しくするのか」が問われている

楽しくなければテレビじゃない、それが通用した時代はもう終わったのだ。ただ、これまでのテレビ業界がやってきたことがムダになるわけでもないとも思う。

楽しくなければと番組を作ってきたテレビ業界には、「楽しく作る」ノウハウが残された。これからは、それをどう使うかではないか。楽しくなければ、ではなく、何を楽しくするのか。いま問われているのはそこだと私は思う。

SDGsが持ち上げられ、社会課題の解決が必要だと言われるが、そういった深刻になりがちな題材も、テレビは楽しく描いたり伝えたりできるはずだ。実際、そういう番組は少しずつ出てきている。感度のいい今の若い現場の作り手たちなら、のびのび作る環境を整えれば自然にそんな番組を作り始めると私は想像する。大事なのは、上が過去の栄光で現場を縛らないことだ。80年代のフジテレビがそうだったように、若手が勝手に面白いと思うことを番組にすれば、テレビはまた面白くなると信じている。