「歩きスマホ」の習慣がもたらす想像以上の悪影響

2024.05.10

東洋経済オンライン

立体感、遠近感をつかむ機能が低下

遊園地のアトラクションなどにある、3Dで飛び出してくる映像を見たことがあるでしょうか。とっても臨場感があって楽しいアトラクションですが、実は飛び出して見える人と、そうでない人がいます。

これは、目の「両眼視機能」がうまく働いているかどうかの違いです。

両眼視機能とは、同時に両目でものを見る能力のことで、水中から陸上へ上がった生き物のなかで、人をはじめとした限られた動物だけが身につけています。

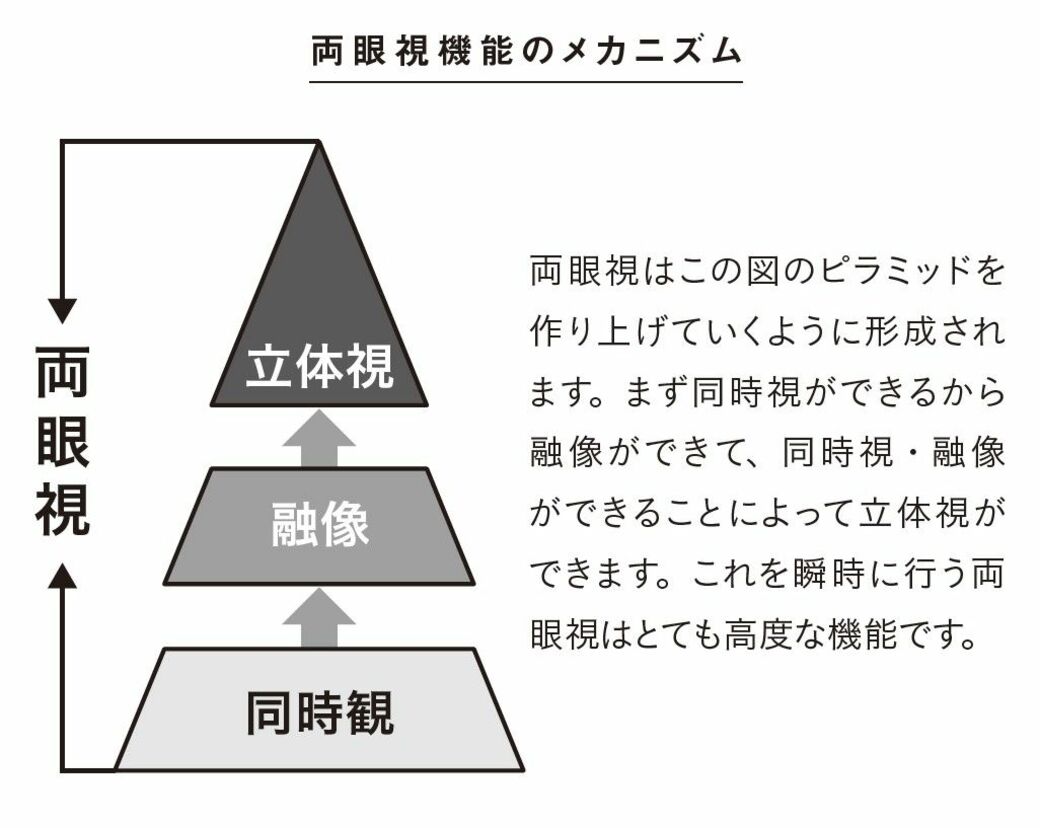

この機能は同時視、融像、立体視に分類されます。左右の目で捉えた情報を脳内で合わせることで、立体感のある映像として認識することができ、遠近感もつかめるわけです。

(出所:『スマホアイ 眼科専門医が教える目と脳と体を守る方法』より)

なんだか難しくてピンとこない人は、もし近くにゴミ箱があったら、丸めた紙を投げ入れてみてください。最初は両目で見て、次に片目をつむってやってみると、片目のときは遠近感がうまくつかめないのがわかると思います。もしくは、その辺にあるコップやペットボトルを片目でつかもうとすると、ちょっと距離感に不安がありませんか? それは両眼視機能が働いていないからです。

この両眼視機能が、スマホの使いすぎによってうまく働かなくなる危険があります。もし、あなたのお子さんが20センチや15センチなど、非常に近い距離でずっとスマホを見ているとしたら危険です。

両目で近くを凝視すると黒目が中央に寄った「寄り目」の状態で固定されます。それが長時間続くと黒目が内側に寄って戻らない急性内斜視になることがあります。

両眼視機能は、視力に左右差がある場合や、内斜視などで目の位置や眼球運動に異常があるとうまく働きません。

急性内斜視は一時的なものですが、スマホの使いすぎで内斜視が続くと片目で見るくせがついたりしますし、寝転がってスマホを使うと左右の視力に差ができたりします。こうしたことが結果的に両眼視機能に悪影響を及ぼすのです。

また、両眼視機能は、生後さまざまな経験を積むなかで磨かれていきます。子どものころからスマホばかり見ていると、疲れるうえに経験も不足して両眼視機能が十分に育まれない危険もあるでしょう。

スマホの画面は平面ですから、立体視ができなくても文章を読んだり漫画を読んだり動画を見たりできますよね。そういう平面環境に合った目になってしまうともいえます。

自転車や車で事故を起こしやすくなる危険も

さて、立体視を含む両眼視機能が弱いと、どんなことが起きるでしょうか。

まず遠近感がうまくつかめず、階段を踏み外したり、つまずいたり、何かにぶつかったりしやすくなります。先に紹介した「視野狭窄」と同じく、両眼視機能の低下も運動能力に大きく影響してくるのです。

具体的には、自分に向かって飛んできたボールをキャッチしたり、あるいはバットで打ったり、バスケットのゴールにシュートしたり、といったことがうまくできなくなるでしょう。たとえば、「足は速いが、球技が苦手」といった子は、要注意かもしれません。

また、自転車の運転でも、歩行者や障害物との距離感、自分の自転車の立体感などを把握できないために、事故を起こしやすくなってしまうかもしれません。

もちろん、自動車の運転も同様です。実際に、大型自動車やバスなどの免許を取る際には普通の視力検査とは別に「深視力」の検査があります。

深視力とは、遠近感や立体感、奥行きを捉える能力のことで、大きな車の運転には両眼視機能が重要と考えられているのです。

この深視力については、行動評価システム研究所がスポーツビジョンと呼ばれる8項目とアスリートの競技力との関係を調査したところ、深視力による差が最も大きかったとも報告されています。