餃子の王将、コロナ下で過去最高売上の意外な要因…王将大学・王将調理道場、絶大な効果

2021.02.13

ビジネスジャーナル

新型コロナウイルス感染拡大の影響で、多くの企業が厳しい経営状況に追い込まれている外食産業。そんななか、健闘を続ける大手中華料理チェーンが「餃子の王将」だ。特に昨年10月の売上高は前年同月比増を記録している。

「餃子の王将」の運営元・王将フードサービスが発表した2020年10月の月次売上高によると、既存店売上高は 62億 7500万円で前年同月比 100.6%を記録。10月の売上高としては過去最高を更新した。

では餃子の王将はどのようにして、このコロナ禍で好調をキープできているのだろうか。新聞や雑誌などへの寄稿やコメント提供などを行う流通アナリストで中小企業診断士の中井彰人氏に解説してもらった。

コロナ禍以前からあった問題意識への対策

中井氏いわく、「餃子の王将の好調の理由は3つの策が功を奏したから」だという。

「3つの策、それは『テイクアウトの強化』と『郊外出店の強化』、そして『従業員のモチベーション向上の実現』。これらが成功したことで、業績好調につながったと考えられます。

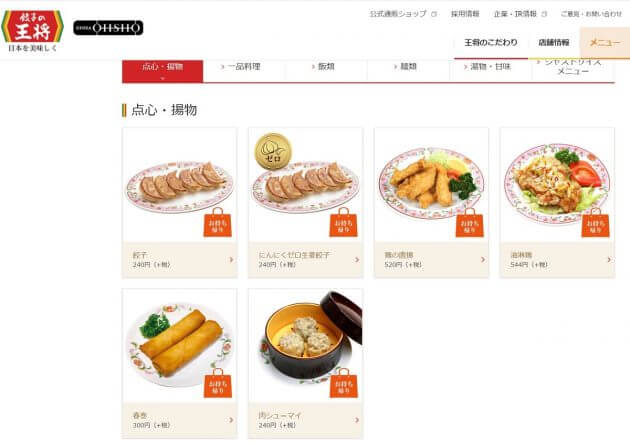

1つ目の『テイクアウトの強化』は、コロナ禍で増えたテイクアウト需要にあとから応えたものではなく、餃子の王将がコロナ禍以前から推し進めていた施策でした。というのも、餃子の王将は他の外食チェーン店のなかでもピークの時間帯に人が集中しやすく、“どうしたら全時間帯の回転数を上げられるか”という課題を常に抱えていたチェーン店なんです。そういった問題意識があったため、回転数を上げるための工夫を常に考えており、テイクアウトにも注力していたことが結果的にコロナ禍で活きたのではないでしょうか」(中井氏)

例えば20年10月は、テイクアウト・デリバリーの売上に関しては前年同月比が約 140%にも達していたそうだ。

2つ目の「郊外出店の強化」も、コロナ禍で都心より郊外に売上が傾くようになる以前から推し進められていたことだという。

「餃子の王将はもともと駅前を中心に出店していましたが、バランスを取るために郊外を強化しようと出店を増やしていました。外食産業では“都心の店舗が好調な時期”と“郊外の店舗が好調な時期”が交互に訪れるような歴史的傾向があるため、“立地に偏りがあると経営リスクが高まる”というデータがあったからです。

ですから餃子の王将の経営陣も、都心店舗と郊外店舗の数をバランスよくしておいたほうがいいと考えていたんでしょう。現在はコロナ禍で郊外の売れ行きがよくなっていますが、餃子の王将として今後は郊外をメインターゲットにしようとしているわけではなく、郊外と都心をバランスよくするために、たまたま今は郊外を強化する局面にあったということだと思います」(中井氏)

つまり、「テイクアウトの強化」と「郊外出店の強化」は、コロナ禍以前より用意していた施策が、結果論的に偶然コロナ禍の状況にハマッたということか。

ブラックな環境から従業員満足度アップへ

中井氏によると、次の3つ目の策こそが最も重要で、外食産業全体に影響を与えかねないポイントだという。

「コロナ禍とは関係ないのですが、餃子の王将と他の中華料理チェーン店で最も差がついた点は、実は『従業員のモチベーション向上の実現』という部分でした。背景としては、餃子の王将が長年抱えていた問題として従業員の定着率の悪さがあり、その原因を過酷な労働環境であるにもかかわらずキャリアが上がらないことだと考えた経営陣は、餃子の王将で働くこと自体の魅力を高め、求心力をつける方向にシフトしたんです。

そこで要となるのが『フランチャイズ制度』。さらに、本社内に新設した研修施設『王将調理道場』と、研修機関『王将大学』。従業員が料理の修業を積むことができ、その次に現場管理や店舗経営まで学べるという環境を整えたうえで、最終的に会社としてフランチャイズ店での独立を応援するというスタンスを、従業員に周知していったんです」(中井氏)