深刻な薬不足を招いた小林化工と日医工への業務停止命令…目詰まり起こす薬市場

2022.12.26

ビジネスジャーナル

日医工

さらに小林化工の事件が発覚した1カ月後には、沢井製薬に次ぐジェネリック業界2位の日医工に対し富山県が、21年3月5日から主力の富山第一工場(富山県滑川市)での32日間の医薬品製造の停止と、24日間の医薬品製造販売業としての業務停止を命じた。日医工は1500品目近い薬を製造販売していたが、そのうちの422品目を富山第一工場で製造していた。同社の広報は現状について次のように説明している。

「業務停止命令については、自主回収した医薬品以外のものは医薬品卸の在庫として1カ月間程度ありましたから、市場に大きな影響を与えてはいないと思います。ただ業務停止命令が終了しても独立行政法人の医薬品医療機器総合機構(PMDA)と富山県の協力のもとに自主点検を行っています。出荷前に自主点検で品質の改良などをするのに時間がかかっています。製法一つとっても、変更するには品目ごとにきちんと試験をして関係各所にその効果を証明しなければならないからです。1年以上かかることもあります」

直近の供給状況(2022年12月21日)によると、現在生産販売している1472品目のうち出荷停止は177品目、限定出荷は345品目、合計522品目に影響が及んでいるという。

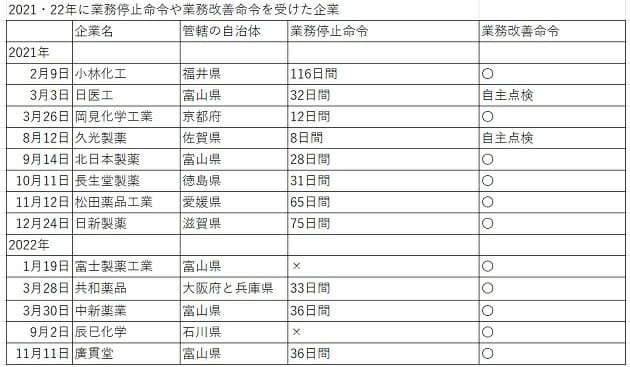

急速な需要の拡大も

小林化工や日医工の事態を受けて厚生労働省の医薬・生活衛生局監視指導・麻薬対策課は21年6月25日、医薬品製造販売業者等の法令順守体制を強化し再発防止を図るために、業務停止命令や行政処分を行う際に用いていた処分基準を見直し、8月1日に施行した。さらに都道府県による査察が強化され、業界団体の呼びかけで自主点検も行われた。その結果北日本製薬、徳島の長生堂製薬、愛媛の松田薬品工業など全国で11の企業が業務停止命令や業務改善命令を受けた。

厚労省医政局医薬産業新興・医療情報企画課の担当者は「生産できなくなっている薬については、それを代替生産してくれるところなどを探している」と語っているが、それだけでは問題は解決しない。医薬品業界関係者が語る。

「業務停止命令が終了しても業務改善命令をクリアしなければ出荷できない。結局、つくれなくなった薬は別の製薬会社が代替してつくるわけですが、当然キャパには限界があるわけです。限界を超える量を製造しなければならなくなれば、出荷制限をかけなければならない。一方で代替する製薬会社がなければ製造がストップしてしまうわけです。もちろん業務停止命令だけが原因ではありません。新型コロナが蔓延するなかでコロナ感染者やワクチン接種者が熱を出した時に処方される解熱剤や鎮痛剤も、急速な需要の拡大で不足しましたし、人手不足や工場労働者のコロナ感染で製造できなくなったところなどもありました」(製薬業界関係者)

「実は薬が不足しているわけではない。必要なところに必要なだけの薬が行き渡っていないだけだ。過剰に薬をもっているところから不足しているところに薬を行き渡らせることができれば、この問題は解消するのではないか」と語る業界関係者もいた。ただ薬の市場は複雑で、簡単に供給調整することはできないという。

生産体制を強化するために工場を新設して増産するという動きもあるが、すぐに生産できるわけでない。

「少なくとも工場をつくるのに1、2年、品質検査などに3、4年、さらに従業員のトレーニングなどにも時間がかかる。すぐにできるわけではない」(製薬業界関係者)

専門家のなかからは「数年はこの問題が続くのではないか」といった声も出てきている。厚労省は「医薬品の迅速・安定供給実現に向けた総合対策に関する有識者検討会」を立ち上げ、来年4月ごろには今後の方針などについて発表をするという。その成り行きに注目したい。

(文=松崎隆司/経済ジャーナリスト)