1 / 526

1巻

1-1

しおりを挟むプロローグ

自分は死んだ。

そのときになってしまえば死は突然すぎて、気付いたときにはもう諦めるしか無かった。

突然の頭痛から始まり、あっという間に歩くことができなくなった。ベッドの上でのたうち回り、頭を掻き毟る。痛みは消えず、涎を垂れ流し、必死に身体を折り曲げて痛みが去るのを待ち続けた。

そのまましばらく耐え、それでも痛みが引かないと気付いたとき、苦痛の中で諦めの感情が生まれた。その諦念はすぐに意識全体に広がり、ここで自分は死ぬのだろうか――死ぬのだろうな、と思った。

死ぬことを前提に細い細い思考を続ければ、時折聞く突然死のニュースを思い出し、ああ、今度は自分かと、そんな感想を抱いた。

現在付き合っている女性はいなかったし、兄弟もいるにはいるけれど自分よりずっと優秀で、稼ぎも多く特に心配はない。

そんな兄弟がいるから親の老後も心配ない。

去年から勤めはじめた会社も、自分みたいな入社二年目の半人前がいなくなったところで、自分の死が伝えられたその日の朝だけ少し混乱して終わりだろう。

それに対して別に空しいとは思わない。

単に自分がその程度の人間だっただけのことだ。

思えば、こんなに諦めることが得意になったのはいつからだろうか。

少し考えれば、幾つもの心当たりがあった。

「――ん、ああ、あいつ? 莫迦だよなぁ、あんだけ必死になってさ、結局落ちてやんの。まあ、大して仲が良かったわけじゃないし、俺には関係ないけどな」

交友関係を総て捨ててまで目指した志望校に落ち、それまで築き上げてきたものを失ったときか。

「結局、模造品にもなれない男ってこと、あの人の弟だから少しはできると思ったんだけど、ハズレだったかなぁ。せっかく愛想良くしてあげたけど……。いっそのこと、もう一つ下の弟くんでも狙ってみようかな」

学生時代に付き合った女性に、影で兄の劣化品、付属品と呼ばれていると知ったときか。

「お兄ちゃんを見なさい。きちんと努力したからこそ、あんなにいい会社に入れたのよ。あなたみたいにいつもいつも中途半端だと、中途半端な会社にしか入れない。これからの人生だって、中途半端、死ぬまでそのままなのよ。兄も弟もちゃんとしてるのに、なんであなただけが……」

生きる目的が見出せずに惰性で小さな会社に就職した自分と、期待通りに有名企業に入った兄を較べる両親が疎ましくなり、何の相談もせずに家を飛び出したときか。

いずれにせよ、それで未練なんて生まれる訳がない。

いや、未練を持つことさえおこがましい。

何もできなかったし、何も残せなかった。価値を示すこともできず、模造品にすらなれず、最後の最後まで自分の生き方を認めさせることさえできなかった。

振り返れば、諦めることで自分を保つことしかできなかった。それしかしてこなかった。諦めだけで生きてきた。諦めることだけが上手くなった。

それ以外、何かを手に入れようという意思さえ諦めの中に埋もれていた。

そして今も、諦めようとしている。諦め続け、自分勝手に生き、その結末として、この国にごまんといる、突然死した社会人という分類に加えられる一名になっただけだと。

そう、世界に暮らす数十億分の一が消え去る、たったそれだけのことだと。

最期のときを迎えようとしても、なお生きたいという欲望が生まれない自分に気付き、「ああ、やっぱり」と生きること総てを諦めた瞬間、頭をこじ開けられるような痛みを覚え、『私』は生きることをやめていた。

第一章 白龍の姫君

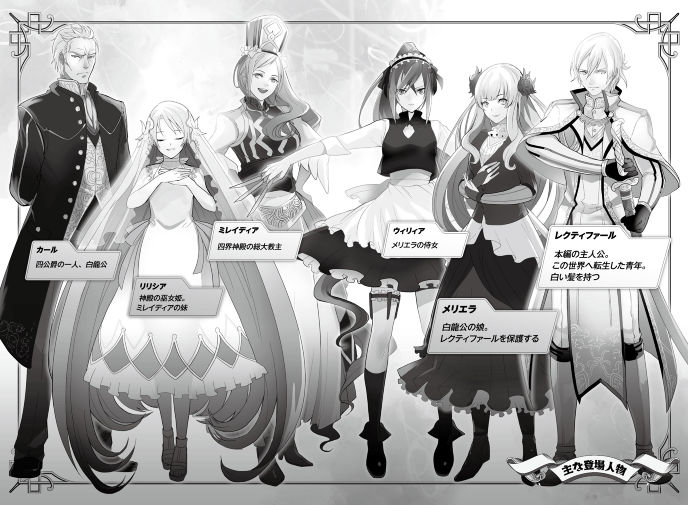

〈アルトデステニア皇国〉で国主の次に尊ばれる四龍の公爵。その一角を占める白龍公の居城は、白龍宮、またの名を〈クリスタルパレス〉と称する。

黒龍公の黒龍宮、〈オブシディアンパレス〉。

蒼龍公の蒼龍宮、〈サファイアパレス〉。

紅龍公の紅龍宮、〈ルビーパレス〉。

世界各地の鉱山で採取される基本的な魔法素材、白珠石、黒珠石、蒼珠石、紅珠石の四大魔珠の名に因んだ四つの城は、この国の主の居城である星天宮〈ダイヤモンドパレス〉に準ずる歴史と風格を備えていた。

多くの人々からは、同格と見られている四つの城だが、四公爵の系譜に連なる者たちは、自分たちの主君の住まう城こそがこの国で二番目の城だと思っていた。だから、彼らが一所に集まれば自然と城自慢が始まる。最早恒例行事と言っても間違いではない。

そんな四つの城の一つ白龍宮は、その一部を、そこに棲む精霊の名前から水精湖と呼ばれる静謐な湖に接していた。

湖には手間と予算が惜しみなく投ぜられた港――機能的には軍艦や大型船さえも停泊、整備が可能――があり、平時なら大小の船が停泊しているのだが、公爵家所有の大型船〈アルミナ〉は現在別の街に出向いている公爵の移動手段となり対岸の港に停泊中で、その他の中型・小型の船もほとんどは別の港にあるらしく、今日に限っては、使用目的が無いために岸に引き揚げられている僅か数隻の船しかなかった。

そんな港の桟橋に立つ女性。

「――はあ」

白龍公の縁者であることを示す銀の髪が、湖面を滑る風に揺れる。

夫である白龍公と夫婦になるまで、否、夫婦となってからも変わらずに大陸一の美姫と謳われたその母の面影を残す白皙の面と、それに映える黄金の瞳。

白い飾り布を多用した衣裳と相俟って、その姿は吟遊詩人の歌に登場しても遜色ない、まるで女神のようだった。

だが、その美貌に浮かぶ表情はひたすらに暗い。

溜息を零しては桟橋から湖面を眺め、少し気の早い者ならば或いは、投身自殺の一歩手前にさえ見えるかもしれない。

実際、彼女の中にはこのまま湖に消えてしまいたいという願望さえあった。あとのことを考えてそれを実行しないだけの理性は残されていたが、その願望自体を打ち消すだけの力は理性にもなかった。

「――ああ……本当に」

理性だけで生きていけたら、願望だけで生きていけたらどれほど楽だったか。

大領を預かる公爵の令嬢としての役目も、この国の軍人としての役割も果たせない自分に対して、彼女は価値を一切認めていなかった。認められるはずもなかった。

そんな、「民に顔向けできない」という想いが、彼女の表情からあらゆる明るさを奪っていた。

良くも悪くも、高貴なる者の果たすべき義務を弁えた彼女にとって、それは己の命の価値を失わせるに十分なことであった。だが、自分が命を捨てることで発生するであろう諸々の面倒ごとを思えば、その面倒ごとに巻き込まれる人々のことを思えば、迂闊に命を断つこともできない。

彼女は白龍公の姫君であり、その人生の大半は他者を排斥しては成り立たないようにできている。それは望む、望まないに関わりなく、彼女の生まれから決まっていたことだった。

「――――」

それでも何度か身投げをしようと思ったことはある。自分の存在そのものがこの世界に不必要なもののように思え、一度思ってしまえばその考えは容易に消えるものではない。しかしいざ実行に移そうとすれば、やはり一欠片の理性がそれを押し留めてしまう。何度もそれを繰り返し、そんな優柔不断な自分を顧みて落ち込んだ彼女は、気分の切り替えのために視線を上げる以外に特に意味もなく周囲を見回し、湖岸まで伸びた城壁の辺りに違和感を覚えた。

(何? 不審物? ――まさか、爆発物なんてことはないと思うけど……)

一瞬の内に思考を巡らせた彼女は、疑問と警戒がない交ぜになった視線を違和感の中心に向けると軍事用魔法の一種である遠視魔法の術式を意識内に展開、その術式に沿って魔力を流した。

それに伴い実際の視界とは別に脳裏に映し出される風景。その真ん中に、あってはならない、でも完全に否定することはできない物体を見付け、彼女は目を見開き、無意識に大きく息を吸っていた。

そして彼女は一瞬息を止め、思い切り吸い込んだ息を吐き出す。

「――ッ!!」

それは人を呼ぶ声だったのか単なる悲鳴だったのか、混乱していた彼女はそのときの自分の言葉を憶えていなかった。

◇ ◇ ◇

深い眠りから目を醒ましたとき、彼の目には何も映らなかった。

いや、正確に言うならば、彼の目は数分間、あらゆる物を映す状態にならなかったと言うべきだろうか。

しかし彼は、ぼやけたままの視界に何か感想を抱くこともなく、ただぼうっと呆けていた。まともな思考さえ働いていなかった。意識があるのか無いのか分からないような時間が視界が像を取り戻すまで続いた。

目に見える世界がはっきりと存在を主張し始めたことで止まっていた思考が動き出したのかもしれないが、そんなことは彼にとってどうでも良いことだった。

身体を起こし、軋む身体に顔を顰めながら呻くように呟く。

「――起きた、のか?」

自分に問いかける言葉として些か不適切な言葉だが、このとき彼の口から真っ先に出た言葉はそれだった。起きたのか、そうでないのか、そもそも自分は何をしていたのか。

声を出したことでさらに意識を覚醒させ、ようやく自分の置かれた状況を把握し始める。

手足の感覚を確認する――痺れはない。鼻から空気を吸い込んで匂いを確かめる――仄かに甘い匂いがある。次いでかさかさに乾いた唇を舐める――痛みが走った。何とも言えない痛みに顔を歪めた彼は、ここでようやく自分の寝ている場所がひどく豪奢な寝台であることに気付いた。

知識のない彼には敷布は高級であるということしか分からないが、非常に手触り良いものだった。恐る恐る見回してみた室内は品の良い、そして間違いなく高価な家具で纏められていた。

「――――」

恐ろしい。

どんな理由かは分からないが、彼はそう思った。

落ち着かないという感覚がある一線を越えると、人間は恐ろしさを感じるのかもしれない。

「ここは何処だ?」

そして、何処だと思う自分は誰だ。

自我があるのに記憶が曖昧で、とても気持ちが悪い。

知っているのに分からない。理解できない、理解しようにも自分という意識が希薄でそれができない。

そんな変な気分だった。

彼が自分の思考に混じる乱れ、歪みの除去に没頭し始めたとき、視界の片隅にある扉から小さくも聞き逃しようのない音が響く。

「――!!」

こんこんと二回。同時に肩が震えた。

返事をするかどうか数秒悩んだ彼だが、扉は勝手に開いた。

正確には色白の、ほっそりとした人の手で開かれた。

「失礼します」

「――」

扉を開けたのは、彼の主観で年の頃十代後半と思わしき、色素の薄い空色の髪を一つに纏めた侍女。

彼の知る――これは記憶にあった――メイドと表しても良い姿をした彼女は、部屋の中にいた彼の返事を期待した様子もなく一言断りを入れて部屋に入った。彼の存在をそこらの家具と同じように扱っているらしく、その視線は一度も彼に向くことなく、扉とは反対の壁にある大きな窓に向かった。

絨毯に音が吸収されることを差し引いても、その足音は極々小さい。彼女は窓辺に着くと、薄い布の窓掛けを引いて何気なく彼の方を見た。

「――」

「――」

そうなると当然、一度たりとも彼女から視線を外していない彼の瞳とぶつかることになる。

一瞬だけ何の音もない間がそこに生まれ、大きく見開かれた彼女の瞳が鳶色であると彼が認識した瞬間――

「――ひ、姫さまぁッ!!」

「――!!」

彼女はそれまでの楚々とした佇まいを完全にぶち壊し、大声で叫びながら部屋から飛び出していった。

どたどたという足音と「姫さま」と叫ぶ声が遠ざかっていく。

「――――?」

そして部屋に取り残されたのは、ますます混乱する一人の青年だけであった。

◇ ◇ ◇

扉の向こうから響いてくる、静かな城に似つかわしくない大きな足音。廊下の絨毯が吸収してもなお重く響くその音を聞き、彼女は自分の執務室に集まった領内行政の責任者たちと共に、顔を顰めた。経験上、このような足音のあとには良くないことが待っている場合が多い。ここ数ヶ月間、それらの悪い報せに翻弄され続けた彼らは慌ただしい足音に忌避感さえ抱くようになっていた。

とくにこの部屋の主はその傾向が顕著で、部屋の中で一番深く眉間に皺を寄せているのは彼女である。

行政責任者たちを集め、城を出ている父に代わって彼らと意見を交わし、それを書面に纏める仕事をしていた彼女は、調度品が揺れるほど大きな音を立てて扉を開けた侍女を静かに叱りつけた。

「会議中よ、もっと静かに――」

「メリエラ様ッ!」

しかし侍女は、彼女――メリエラの叱責を無視するようにその名を呼び、次の瞬間にはメリエラの冷静な表情を完全に打ち壊す一言を発した。

「彼が、目を覚ましました!」

「え」

呆然とすることほんの数瞬。メリエラは侍女の言葉を咀嚼し、飲み込むと、衣裳の裾を翻して部屋を飛び出した。

部屋に取り残されたのは、メリエラのあまりの変わり様に唖然とした表情を隠し切れない数名の行政責任者だけだった。

◇ ◇ ◇

一歩後ろに先程の侍女を伴ったメリエラが扉を開いたとき、彼女に向けて驚いたような表情を見せたのは間違いなく湖の畔にいた彼であった。

当初、メリエラにとって彼は、単に自分の散歩中に現れた行き倒れ以外の何者でもなかった。二人の関係は特別なものではなく、ただ偶然出逢っただけだ。

しかし数日前、彼に関する『ある事実』を城の侍医から知らされて、すべての状況は変わった。彼の安否は常にメリエラの意識の何割かを占めるようになり、彼女にとっての懸案事項の一つになっていた。元々は頭のほんの片隅にいただけの存在は、『ある事実』を知ってからその占める割合が日に日に膨れ上がり、最終的には領内の治安維持に関する報告書の作成さえもが手に付かなくなる程、彼のことが気になって仕方がなかった。仕事と私事を分けるメリエラにしては珍しいことで、使用人たちも彼女のそんな様子を見て随分心配していたようだった。

そして今日、遂に彼は目を覚ました。

先程の会議は公的なものでなかったから良かったものの、各行政責任者たちはあのあと茫然自失の状態から抜け出すと、メリエラの慌て振りに揃って首を傾げ、各々勝手な想像を口にしながら自分たちの仕事場に戻っていった。常日頃の生真面目な彼女を知る彼らからすれば、退出の挨拶さえ忘れてしまうような彼女は随分と珍しい姿であったのである。

そんな行政責任者たちの勝手な感想など露ほども知らないメリエラは、ただ寝台に座る彼に向かって大声で問いかける。

「――あなた! 大丈夫なの!?」

紅潮した頬は白皙に良く映えた。

潤んだように光る金色の瞳は彼を真っ直ぐに見つめ、熱に浮かされたような吐息が何とも言えない色香を漂わせている。

簡素ではあるが、大貴族の令嬢に相応しい、何処か華麗な印象を抱かせる薄緑の衣裳は、さぞ走り難い格好だっただろう。踵の高い靴のままここまで走ってきた彼女を褒めるべきか、危険だと諫めるべきか。実はこの部屋に辿り着くまでに何人もの使用人がそのようなことを考え、中には実際に諫めようとした者もいたのだが、彼女はあっという間に彼らの前から走り去ってしまっていた。

そんなある種異様な麗容を前にして、当然のように彼は言葉に詰まった。

「え、あ……」

その姿と気迫に圧倒されてしまったのだろう。目を白黒させ、戸惑ったように視線を彷徨わせる。

「言葉は分かる?」

「は、はい」

辛うじて答えるも、彼女はさらにずいと顔を近付けてきた。その熱を持った息が顔にかかると、彼は言い様のない背徳感を覚えた。名前さえ知らない女性と、まるで恋人のような距離で言葉を交わしたからだった。

(――ええと、これって運が良いのか? というか、彼女は一体何を言っているんだろうか)

事情は良く分からないが、とりあえず敵対視されている訳ではないらしい。

しかし、今現在自分が置かれている状況が何一つ理解できない彼にとっては、それが安心材料になるかどうかは微妙なところだった。

「良かった、じゃあ、幾つか質問に答えて貰える?」

「はい、構いませんが……」

「ありがとう」

メリエラは寝台横の椅子に腰かけると、背後の侍女に命じて紙と筆記具を用意させた。装飾の施された用箋挟を差し出した侍女がメリエラの命令で部屋の外に退出すると、メリエラは真剣な表情で彼に向き直る。

彼女にとっての最重要事項である『あの事実』の存在を差し引いたとしても、「民とは善も悪も須らく己の総てを賭して守るべきものである」と幼い頃から教えられてきたメリエラにとって、自らの一族が統べる領土で行き倒れていた青年は、その一族の名と矜持に懸けて保護すべき対象だった。

保護したあとでその扱いが変わることは可能性として十分にあり得るが、まず第一に保護しないという選択肢は存在しない。

「まさか自分より先に身投げした者がいるとは思わなかった」というのが彼女の本音だった。そしてこうして現実として誰かが湖畔に漂着している所を見せられると、やっぱり身投げしなくて良かったと思ってしまう。

誰にも見つからずに湖に住む動植物の栄養になるなら良いが、無残な水死体になって彼のように湖畔へ漂着し誰かの目に触れるのは遠慮したかった。彼女にも、一応女性としての自尊心と人としての見栄がある。

そんな気持ちを隠すように、メリエラは彼に迫った。寝台に手を置き、嘘を許さないよう顔を近付ける。

目覚めたばかりだからだろうか、彼の顔色は蒼白であまり血色が良いとは言えない。できるだけ早く用事を済ませ、侍医を呼んだ方が良さそうだ。

そうと決まれば早速始めよう。彼女は硬筆を手に、事情聴取を開始した。

「まずあなたの名前は? 対岸にある〈クリアード〉の街の人なの?」

「くりあーど……?」

男は首を傾げる。発音も怪しく、街の名前を知っている様子ではなかったが、彼女は念のため、重ねて確認する。

「そう、それがあなたの街?」

「いや……多分、違う」

少なくとも、自分はそんな街の住人ではない。自分の記憶の欠如に戸惑う彼ではあったが、それだけは確信できた。

多少の記憶の混乱はあっても、住んでいた街の記憶が一つの欠片も残されていないということは考え難い。

「そう、それじゃあ何処の人? その前に名前は?」

彼の様子に嘘はない。

彼女はそれを確認すると、更に質問を重ねる。

「名前……?」

問われた、名前という単語に記憶の一部が蘇る。

その単語を発音しようとして――

「――ッ」

しかし、彼の喉は一切の音を発しなかった。

いや、より正確に言うならば、発声できなかった。

「――?」

ぱくぱくと口は動く、だが、発声できない。

それは違う、お前の名ではないと自分の中にある大きな何かに否定されているかのように、口に出そうとしても身体がそれを拒否した。意識と記憶が合致しない。

否、記憶さえも欠落している。思考し、記憶を手繰り、自分の名を舌に乗せようとしても、その部分が抜け落ちたように真っ白になっていた。

思い出せないのではない、初めから存在しないのだと気付き、彼は愕然とした。

「――?」

黙り込んだ彼の様子に首を傾げるメリエラ。硬筆を動かしていた手が止まり、訝しげに彼の顔を覗き込んで来る。そんな彼女の様子に気付く彼だが、だからといってどうしようもない。

だが、今まで見たことの無いほど澄んだ彼女の金色の瞳を見た瞬間に、彼の喉は音を生んでいた。

これこそが己が名であると、記憶以外の総てが肯定する一連の音だった。

「――レクティ……ファール。レクティファール」

「レクティファール? それがあなたの名前?」

いいや、違う。違うはずだ。

しかし、そう言おうとして、彼の唇は動きを止めた。

間違っているが、正しい、そう思えたからだ。

メリエラはそんな彼の内心など知らないまま、微笑んで一つ頷いた。硬筆を走らせ、紙の一番上にその名を記す。

「古代語で『月の人』ね。良い名前だわ。両親か神殿の司祭かは知らないけど、あなたの優しい色をした瞳にちなんだのね」

良き名は、愛されて生まれた証拠だ。

神殿に照会すれば、もう少し情報を得られるかも知れない。彼女はその旨を名前の横に更に書き込んだ。

「瞳……?」

ただ、彼女は自分の名を容姿にからめて評したが、一度も鏡を見ていない彼――レクティファールには自分の姿が分からない。

メリエラはそんなレクティファールの態度に少しだけ違和感を覚えつつ、硬筆を滑らせながら彼の言葉に答えた。

「そう、きれいな銀の瞳。あともう一つ聞きたいんだけど……」

そこで彼女は表情を硬いものに変えると用箋挟に視線を落とし、やがて意を決したように頷くと、上目遣いで彼を見つめながら問いかけた。

その声は、少しだけ震えている。

「あなたの――その白い髪は、生まれつき?」

質問の意味が分からないレクティファールは、首を傾げるしかない。

このときの彼は知らない。彼女のこの質問が自分の運命を大きく変えるものだったということを。

そしてそれに気付いたとき、彼はもう、引き返せない場所に立っていた。

◇ ◇ ◇

たった二人だけの静かな部屋の中で、メリエラはレクティファールに語って聞かせた。

それは彼女が彼に聞かせるというよりも、彼女自身が自分に言い聞かせるための言葉であったのかもしれない。彼女にとって国とは何か、それに対して自分は何をするべきなのか。迷い、悩み、やがて人に聞かせることでその答えを求めようとしても、答えを与えることができる者は、今のこの国に一人としていないだろう。仮にいたとしても、その与えられた答えで彼女が納得するとは考え難い。

いずれにしても、メリエラという女性は自分をしっかりと持ち、またそれを自覚していた。

「昔々のこと、この国がまだこの国の形をしていなかった頃……」

荒んだ世界に白い髪の英雄が現れた。

英雄は小さな小さな戦いを重ね、やがて大きな時代のうねりを作り出す。

虐げられる人々と共に戦い、力ある者どもと誼を通じ、刃でもって敵と分かり合い、そして一つの『国』を作り上げた。

かの国は『白の皇国』。英雄が興し、皇が統べる国。

その英雄の活躍により、白の髪はこの世界において特別な意味を持つようになる。

元々この世界の人間種やエルフなどの亜人種は、一切の例外なくその身に魔力を宿している。厳密には大気中の魔力が身体に吸収されていたり、体内で再生成されていたりするだけなのだが。

そして魔力は伝達効率の良い髪に多く流れるため、その魔力の持つ光――正しくは本来無色の魔力が吸収した者の特性によって変化しているのだが――が人々の髪に表れる。無色の光が『特性』によって変化するのだから、魔力そのものの色が表れることはないはずだった。それ故に、本来であるならば〈白〉という色が魔力の色として髪に表れることもない。

限りなく白に近いと言われる白龍公の一族ですら、『月の銀糸』と呼ばれる銀色の髪を持っているに過ぎない。

「現代の魔法学では、理論上はいないとされている白い髪。でも歴史上は確かに実在していた。ただ、いつの時代もその髪を持つ者は一人しか現れない。少なくとも、神殿はそう言っているわね」

12

あなたにおすすめの小説

どうしよう私、弟にお腹を大きくさせられちゃった!~弟大好きお姉ちゃんの秘密の悩み~

さいとう みさき

恋愛

「ま、まさか!?」

あたし三鷹優美(みたかゆうみ)高校一年生。

弟の晴仁(はると)が大好きな普通のお姉ちゃん。

弟とは凄く仲が良いの!

それはそれはものすごく‥‥‥

「あん、晴仁いきなりそんなのお口に入らないよぉ~♡」

そんな関係のあたしたち。

でもある日トイレであたしはアレが来そうなのになかなか来ないのも気にもせずスカートのファスナーを上げると‥‥‥

「うそっ! お腹が出て来てる!?」

お姉ちゃんの秘密の悩みです。

私が死んで満足ですか?

マチバリ

恋愛

王太子に婚約破棄を告げられた伯爵令嬢ロロナが死んだ。

ある者は面倒な婚約破棄の手続きをせずに済んだと安堵し、ある者はずっと欲しかった物が手に入ると喜んだ。

全てが上手くおさまると思っていた彼らだったが、ロロナの死が与えた影響はあまりに大きかった。

書籍化にともない本編を引き下げいたしました

娼館で元夫と再会しました

無味無臭(不定期更新)

恋愛

公爵家に嫁いですぐ、寡黙な夫と厳格な義父母との関係に悩みホームシックにもなった私は、ついに耐えきれず離縁状を机に置いて嫁ぎ先から逃げ出した。

しかし実家に帰っても、そこに私の居場所はない。

連れ戻されてしまうと危惧した私は、自らの体を売って生計を立てることにした。

「シーク様…」

どうして貴方がここに?

元夫と娼館で再会してしまうなんて、なんという不運なの!

もう無理して私に笑いかけなくてもいいですよ?

冬馬亮

恋愛

公爵令嬢のエリーゼは、遅れて出席した夜会で、婚約者のオズワルドがエリーゼへの不満を口にするのを偶然耳にする。

オズワルドを愛していたエリーゼはひどくショックを受けるが、悩んだ末に婚約解消を決意する。

だが、喜んで受け入れると思っていたオズワルドが、なぜか婚約解消を拒否。関係の再構築を提案する。

その後、プレゼント攻撃や突撃訪問の日々が始まるが、オズワルドは別の令嬢をそばに置くようになり・・・

「彼女は友人の妹で、なんとも思ってない。オレが好きなのはエリーゼだ」

「私みたいな女に無理して笑いかけるのも限界だって夜会で愚痴をこぼしてたじゃないですか。よかったですね、これでもう、無理して私に笑いかけなくてよくなりましたよ」

王子を身籠りました

青の雀

恋愛

婚約者である王太子から、毒を盛って殺そうとした冤罪をかけられ収監されるが、その時すでに王太子の子供を身籠っていたセレンティー。

王太子に黙って、出産するも子供の容姿が王家特有の金髪金眼だった。

再び、王太子が毒を盛られ、死にかけた時、我が子と対面するが…というお話。

愛された側妃と、愛されなかった正妃

編端みどり

恋愛

隣国から嫁いだ正妃は、夫に全く相手にされない。

夫が愛しているのは、美人で妖艶な側妃だけ。

連れて来た使用人はいつの間にか入れ替えられ、味方がいなくなり、全てを諦めていた正妃は、ある日側妃に子が産まれたと知った。自分の子として育てろと無茶振りをした国王と違い、産まれたばかりの赤ん坊は可愛らしかった。

正妃は、子育てを通じて強く逞しくなり、夫を切り捨てると決めた。

※カクヨムさんにも掲載中

※ 『※』があるところは、血の流れるシーンがあります

※センシティブな表現があります。血縁を重視している世界観のためです。このような考え方を肯定するものではありません。不快な表現があればご指摘下さい。

私が王子との結婚式の日に、妹に毒を盛られ、公衆の面前で辱められた。でも今、私は時を戻し、運命を変えに来た。

MayonakaTsuki

恋愛

王子との結婚式の日、私は最も信頼していた人物――自分の妹――に裏切られた。毒を盛られ、公開の場で辱められ、未来の王に拒絶され、私の人生は血と侮辱の中でそこで終わったかのように思えた。しかし、死が私を迎えたとき、不可能なことが起きた――私は同じ回廊で、祭壇の前で目を覚まし、あらゆる涙、嘘、そして一撃の記憶をそのまま覚えていた。今、二度目のチャンスを得た私は、ただ一つの使命を持つ――真実を突き止め、奪われたものを取り戻し、私を破滅させた者たちにその代償を払わせる。もはや、何も以前のままではない。何も許されない。

ユーザ登録のメリット

- 毎日¥0対象作品が毎日1話無料!

- お気に入り登録で最新話を見逃さない!

- しおり機能で小説の続きが読みやすい!

1~3分で完了!

無料でユーザ登録する

すでにユーザの方はログイン

閉じる

本作については削除予定があるため、新規のレンタルはできません。

このユーザをミュートしますか?

※ミュートすると該当ユーザの「小説・投稿漫画・感想・コメント」が非表示になります。ミュートしたことは相手にはわかりません。またいつでもミュート解除できます。

※一部ミュート対象外の箇所がございます。ミュートの対象範囲についての詳細はヘルプにてご確認ください。

※ミュートしてもお気に入りやしおりは解除されません。既にお気に入りやしおりを使用している場合はすべて解除してからミュートを行うようにしてください。