3 / 44

一章

しおりを挟む

一章

六年前。絹糸のような細い雨がさぁさぁと降り続いている。思わず身震いするほどに空気はひやりと冷え、初夏とは思えぬ寒さだ。

十四歳の誕生日を迎えたばかりのアデリナ・エバンス……いや、もうミュラーと姓を変えたのだった。アデリナは恨みがましい目で空を見あげている。灰色の雲に覆われたどんよりした空は、まるで彼女の胸のうちを映しているようだった。

今日のアデリナは漆黒のワンピース姿だった。緩くウェーブのかかった白銀の髪は後ろでひとつに束ねリボンを巻きつけただけだ。つい先日までは侍女が毎日美しく編みあげてくれていたのだが、今はもう髪の手入れなど自分の手でするしかない。隣に立つ彼女の母も同じく黒いドレスに身を包んでいる。弔いのための装束だ。

今日はアデリナの大好きな姉、クリスティアの葬儀が執り行われるのだ。彼女は十九歳の若さで自ら命を絶った。

権勢ある名門侯爵家エバンスの名を失ったアデリナたちに周囲の人間は冷たかった。かつては鬱陶しく思うほどに群がっていた人々は潮が引くように去っていった。

葬儀に参列するのは、母とアデリナ、クリスティアの夫であったフランツの家族の数名だけだ。とても寂しい、寂しすぎる葬儀だった。

「ごめんね、アデリナ」

消え入りそうな声でささやく母、レガッタにアデリナは必死で首を横に振った。

「ううん。お母さまがいてくれるから、私は大丈夫」

葬儀は盛大なほうがいいというのは真実だ。忙しいほうが余計なことを考えなくて済む。参列者のほとんどない葬儀はあっという間に終わってしまい、フランツの家族も早々に引きあげていってしまった。彼らとて、跡取りだったフランツを失ったばかりなのだ。双方の家についた傷はあまりに大きく、舐め合うことすらできやしない。

アデリナはゆっくりと時間をかけて、葬儀の片づけをしていた。ふと背中に視線を感じ、振り返る。そこにはアデリナと同じ年頃の少年が立っていた。白いシャツに明るいブルーのベスト、胸元には華やかなスカーフタイ。それは貴族の子息の普段着で、葬儀に参列する服装ではない。

アデリナは彼が何者か知っている。だが、喉がはりついたようになり、すぐには言葉が出てこない。息を吸うと、ひゅっと嫌な音を立てた。

やや切れ長の目がじっとアデリナを見据えている。

「なにを……なにをしに来たの?」

アデリナはようやく言葉を発した。彼女が予想していた以上に、その声色には敵意がにじむ。

「別に」

その短い答えも、平然としている彼の表情も、なにもかもが気に入らない。彼、カイの存在そのものがアデリナをいら立たせる。アデリナはひきつった笑みを浮かべた。

「あざ笑いに来たの? 参列者のいない寂しい葬儀を? おちぶれた私の家を?」

ヒステリックな叫び声が、強まってきた雨音にかき消される。アデリナも彼も傘を持っていなかった。冷たい雨がふたりの心と身体を冷やしていく。

なにも言わない彼にアデリナはますます腹を立てる。

「そりゃ楽しいでしょうね。オーギュスト家は長年の仇敵エバンス家を倒して、権勢は欲しいまま。あなたの未来は薔薇色ね」

カイは眉ひとつ動かさずアデリナの言葉を聞いている。対照的にアデリナの感情は昂っていくばかりだ。

「けどね、カイ。いくらなんでも自分たちが殺した女の葬儀を笑いに来るなんて悪趣味だわ」

「そうだな。だが、俺の兄はお前たちに殺された」

静かだが、強い口調だった。

「わかってる。わかってるのよ、そんなことは……」

アデリナはカイにではなく自分に向けてつぶやいた。

カイが、オーギュスト家が極悪人で、自分たちが哀れな被害者だったら、どれほどよかったことだろう。そうしたら存分にこの不幸にひたれたのに。

けれど現実はそうではない。オーギュスト家とエバンス家の争いは、どこにでも転がっている利己的な権力闘争だ。

ローゼンバルト帝国は西大陸の内地に位置する歴史ある大国で、強大な軍事力を持つ軍事国家でもある。他国と比べて特徴的なのは、皇族と宗教がより強く結びついていることだろうか。皇族は唯一神ハルスの分身とされており、国民にとって皇帝陛下とは神そのものに近い、絶対的な存在だった。

オーギュスト家とエバンス家は、はどちらも名門の侯爵家で長年にわたるライバルだった。急死した皇帝の継承権を巡り、皇太子派と皇弟派で両家はやはり対立した。どちらにも言い分があり、正義があった。互いに卑怯な手を使い蹴落とし合った。そして、この醜い争いに勝利したのは皇弟派だった。

皇弟カール・ホン・ウェルベルトがローゼンバルト帝国の玉座に座ることになった。新皇帝のもと、彼に味方したオーギュスト家の栄華は約束されたようなもの。一方、皇太子派だったエバンス家は粛清された。アデリナの父もクリスティアの夫であったフランツも死んだ。そして未来を悲観したクリスティアも自ら命を絶った。

エバンス家は取りつぶされ、母はアデリナとともに実家であるミュラー男爵家に身を寄せることになった。元々そう裕福ではなかったミュラー家だが、姻戚のエバンス家がこうなったことで今後の懐事情はますます厳しくなるだろう。

だが、オーギュスト家にも傷痕は残った。カイの長兄、優秀で将来は帝国を支える人材になると評判だったヴィルがこの皇位継承争いのなかで命を落としたのだ。彼の暗殺を指示したのはアデリナの父だ。

カイが悪いわけではない、彼を憎んでも仕方がない。アデリナも頭ではわかっているのだ。だが、今は憎むべき相手が必要だった。そうでないと、アデリナ自身も死にたくなりそうだった。

「自害なんてする奴はただの負け犬だ」

カイの言葉がアデリナの胸を深く抉る。クリスティアは美しく、強く、誇り高い女性だった。決して負け犬などではない。

アデリナは身体を震わせながら、カイを見る。透き通る氷のような薄青の瞳に、彼の姿が映り込んだ。カイは容赦なく続ける。

「俺の兄もお前の姉も、死んだら負けだ。この世界では生き延びた奴が勝者だ」

彼はつかつかとアデリナのもとに歩み出ると、彼女の胸ぐらをぐっとつかんだ。

「負け犬になりたきゃ、俺が殺してやろうか」

その瞳からはぞっとするほどの殺意が透けて見えた。殺したいほど憎んでいるのは、彼も同じなのだ。アデリナは彼の手を振り落とすと、きっとその瞳をにらみ返す。

「結構よ。私は死んだりしない。負け犬にはならないわ」

大好きな姉をおとしめられ、悔しくてたまらなかった。だが、アデリナはカイの言葉で気がついてしまった。自分も心の奥底では彼と同じ思いを抱いていたことに。

(クリスティア姉さま。どうして死んでしまったのよ? 私を置いてひとりで行ってしまうなんて……)

自分には姉をこの世にとどめておくだけの力がなかった。その事実がアデリナの胸を締めつける。カイを憎むことで、アデリナはそのむなしさから目を背けてしまいたかったのかもしれない。

アデリナは決してカイを嫌いではなかった。六歳から同じ帝国貴族学院に通い、首位を争ってきたよきライバルだ。彼の実力は認めているし、彼もまたそう思ってくれていると信じていた。オーギュスト家とエバンス家は、競い合いながらこれからも共栄していくのだと、アデリナは信じていたのだ。

六年前。絹糸のような細い雨がさぁさぁと降り続いている。思わず身震いするほどに空気はひやりと冷え、初夏とは思えぬ寒さだ。

十四歳の誕生日を迎えたばかりのアデリナ・エバンス……いや、もうミュラーと姓を変えたのだった。アデリナは恨みがましい目で空を見あげている。灰色の雲に覆われたどんよりした空は、まるで彼女の胸のうちを映しているようだった。

今日のアデリナは漆黒のワンピース姿だった。緩くウェーブのかかった白銀の髪は後ろでひとつに束ねリボンを巻きつけただけだ。つい先日までは侍女が毎日美しく編みあげてくれていたのだが、今はもう髪の手入れなど自分の手でするしかない。隣に立つ彼女の母も同じく黒いドレスに身を包んでいる。弔いのための装束だ。

今日はアデリナの大好きな姉、クリスティアの葬儀が執り行われるのだ。彼女は十九歳の若さで自ら命を絶った。

権勢ある名門侯爵家エバンスの名を失ったアデリナたちに周囲の人間は冷たかった。かつては鬱陶しく思うほどに群がっていた人々は潮が引くように去っていった。

葬儀に参列するのは、母とアデリナ、クリスティアの夫であったフランツの家族の数名だけだ。とても寂しい、寂しすぎる葬儀だった。

「ごめんね、アデリナ」

消え入りそうな声でささやく母、レガッタにアデリナは必死で首を横に振った。

「ううん。お母さまがいてくれるから、私は大丈夫」

葬儀は盛大なほうがいいというのは真実だ。忙しいほうが余計なことを考えなくて済む。参列者のほとんどない葬儀はあっという間に終わってしまい、フランツの家族も早々に引きあげていってしまった。彼らとて、跡取りだったフランツを失ったばかりなのだ。双方の家についた傷はあまりに大きく、舐め合うことすらできやしない。

アデリナはゆっくりと時間をかけて、葬儀の片づけをしていた。ふと背中に視線を感じ、振り返る。そこにはアデリナと同じ年頃の少年が立っていた。白いシャツに明るいブルーのベスト、胸元には華やかなスカーフタイ。それは貴族の子息の普段着で、葬儀に参列する服装ではない。

アデリナは彼が何者か知っている。だが、喉がはりついたようになり、すぐには言葉が出てこない。息を吸うと、ひゅっと嫌な音を立てた。

やや切れ長の目がじっとアデリナを見据えている。

「なにを……なにをしに来たの?」

アデリナはようやく言葉を発した。彼女が予想していた以上に、その声色には敵意がにじむ。

「別に」

その短い答えも、平然としている彼の表情も、なにもかもが気に入らない。彼、カイの存在そのものがアデリナをいら立たせる。アデリナはひきつった笑みを浮かべた。

「あざ笑いに来たの? 参列者のいない寂しい葬儀を? おちぶれた私の家を?」

ヒステリックな叫び声が、強まってきた雨音にかき消される。アデリナも彼も傘を持っていなかった。冷たい雨がふたりの心と身体を冷やしていく。

なにも言わない彼にアデリナはますます腹を立てる。

「そりゃ楽しいでしょうね。オーギュスト家は長年の仇敵エバンス家を倒して、権勢は欲しいまま。あなたの未来は薔薇色ね」

カイは眉ひとつ動かさずアデリナの言葉を聞いている。対照的にアデリナの感情は昂っていくばかりだ。

「けどね、カイ。いくらなんでも自分たちが殺した女の葬儀を笑いに来るなんて悪趣味だわ」

「そうだな。だが、俺の兄はお前たちに殺された」

静かだが、強い口調だった。

「わかってる。わかってるのよ、そんなことは……」

アデリナはカイにではなく自分に向けてつぶやいた。

カイが、オーギュスト家が極悪人で、自分たちが哀れな被害者だったら、どれほどよかったことだろう。そうしたら存分にこの不幸にひたれたのに。

けれど現実はそうではない。オーギュスト家とエバンス家の争いは、どこにでも転がっている利己的な権力闘争だ。

ローゼンバルト帝国は西大陸の内地に位置する歴史ある大国で、強大な軍事力を持つ軍事国家でもある。他国と比べて特徴的なのは、皇族と宗教がより強く結びついていることだろうか。皇族は唯一神ハルスの分身とされており、国民にとって皇帝陛下とは神そのものに近い、絶対的な存在だった。

オーギュスト家とエバンス家は、はどちらも名門の侯爵家で長年にわたるライバルだった。急死した皇帝の継承権を巡り、皇太子派と皇弟派で両家はやはり対立した。どちらにも言い分があり、正義があった。互いに卑怯な手を使い蹴落とし合った。そして、この醜い争いに勝利したのは皇弟派だった。

皇弟カール・ホン・ウェルベルトがローゼンバルト帝国の玉座に座ることになった。新皇帝のもと、彼に味方したオーギュスト家の栄華は約束されたようなもの。一方、皇太子派だったエバンス家は粛清された。アデリナの父もクリスティアの夫であったフランツも死んだ。そして未来を悲観したクリスティアも自ら命を絶った。

エバンス家は取りつぶされ、母はアデリナとともに実家であるミュラー男爵家に身を寄せることになった。元々そう裕福ではなかったミュラー家だが、姻戚のエバンス家がこうなったことで今後の懐事情はますます厳しくなるだろう。

だが、オーギュスト家にも傷痕は残った。カイの長兄、優秀で将来は帝国を支える人材になると評判だったヴィルがこの皇位継承争いのなかで命を落としたのだ。彼の暗殺を指示したのはアデリナの父だ。

カイが悪いわけではない、彼を憎んでも仕方がない。アデリナも頭ではわかっているのだ。だが、今は憎むべき相手が必要だった。そうでないと、アデリナ自身も死にたくなりそうだった。

「自害なんてする奴はただの負け犬だ」

カイの言葉がアデリナの胸を深く抉る。クリスティアは美しく、強く、誇り高い女性だった。決して負け犬などではない。

アデリナは身体を震わせながら、カイを見る。透き通る氷のような薄青の瞳に、彼の姿が映り込んだ。カイは容赦なく続ける。

「俺の兄もお前の姉も、死んだら負けだ。この世界では生き延びた奴が勝者だ」

彼はつかつかとアデリナのもとに歩み出ると、彼女の胸ぐらをぐっとつかんだ。

「負け犬になりたきゃ、俺が殺してやろうか」

その瞳からはぞっとするほどの殺意が透けて見えた。殺したいほど憎んでいるのは、彼も同じなのだ。アデリナは彼の手を振り落とすと、きっとその瞳をにらみ返す。

「結構よ。私は死んだりしない。負け犬にはならないわ」

大好きな姉をおとしめられ、悔しくてたまらなかった。だが、アデリナはカイの言葉で気がついてしまった。自分も心の奥底では彼と同じ思いを抱いていたことに。

(クリスティア姉さま。どうして死んでしまったのよ? 私を置いてひとりで行ってしまうなんて……)

自分には姉をこの世にとどめておくだけの力がなかった。その事実がアデリナの胸を締めつける。カイを憎むことで、アデリナはそのむなしさから目を背けてしまいたかったのかもしれない。

アデリナは決してカイを嫌いではなかった。六歳から同じ帝国貴族学院に通い、首位を争ってきたよきライバルだ。彼の実力は認めているし、彼もまたそう思ってくれていると信じていた。オーギュスト家とエバンス家は、競い合いながらこれからも共栄していくのだと、アデリナは信じていたのだ。

1

あなたにおすすめの小説

断る――――前にもそう言ったはずだ

鈴宮(すずみや)

恋愛

「寝室を分けませんか?」

結婚して三年。王太子エルネストと妃モニカの間にはまだ子供が居ない。

周囲からは『そろそろ側妃を』という声が上がっているものの、彼はモニカと寝室を分けることを拒んでいる。

けれど、エルネストはいつだって、モニカにだけ冷たかった。

他の人々に向けられる優しい言葉、笑顔が彼女に向けられることない。

(わたくし以外の女性が妃ならば、エルネスト様はもっと幸せだろうに……)

そんな時、侍女のコゼットが『エルネストから想いを寄せられている』ことをモニカに打ち明ける。

ようやく側妃を娶る気になったのか――――エルネストがコゼットと過ごせるよう、私室で休むことにしたモニカ。

そんな彼女の元に、護衛騎士であるヴィクトルがやってきて――――?

勘違い妻は騎士隊長に愛される。

更紗

恋愛

政略結婚後、退屈な毎日を送っていたレオノーラの前に現れた、旦那様の元カノ。

ああ なるほど、身分違いの恋で引き裂かれたから別れてくれと。よっしゃそんなら離婚して人生軌道修正いたしましょう!とばかりに勢い込んで旦那様に離縁を勧めてみたところ――

あれ?何か怒ってる?

私が一体何をした…っ!?なお話。

有り難い事に書籍化の運びとなりました。これもひとえに読んで下さった方々のお蔭です。本当に有難うございます。

※本編完結後、脇役キャラの外伝を連載しています。本編自体は終わっているので、その都度完結表示になっております。ご了承下さい。

転移先で日本語を読めるというだけで最強の男に囚われました

桜あずみ

恋愛

異世界に転移して2年。

言葉も話せなかったこの国で、必死に努力して、やっとこの世界に馴染んできた。

しかし、ただ一つ、抜けなかった癖がある。

──ふとした瞬間に、日本語でメモを取ってしまうこと。

その一行が、彼の目に留まった。

「この文字を書いたのは、あなたですか?」

美しく、完璧で、どこか現実離れした男。

日本語という未知の文字に強い関心を示した彼は、やがて、少しずつ距離を詰めてくる。

最初はただの好奇心だと思っていた。

けれど、気づけば私は彼の手の中にいた。

彼の正体も、本当の目的も知らないまま。すべてを知ったときには、もう逃げられなかった。

毎日19時に更新予定です。

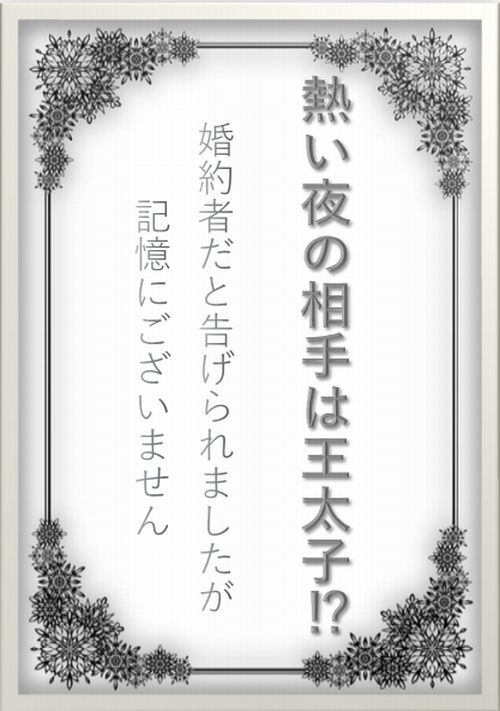

【R18】熱い夜の相手は王太子!? ~婚約者だと告げられましたが、記憶がございません~

世界のボボブラ汁(エロル)

恋愛

激しい夜を過ごしたあと、私は気づいてしまった。

──え……この方、誰?

相手は王太子で、しかも私の婚約者だという。

けれど私は、自分の名前すら思い出せない。

訳も分からず散った純潔、家族や自分の姿への違和感──混乱する私に追い打ちをかけるように、親友(?)が告げた。

「あなた、わたくしのお兄様と恋人同士だったのよ」

……え、私、恋人がいたのに王太子とベッドを共に!?

しかも王太子も恋人も、社交界を騒がすモテ男子。

もしかして、そのせいで私は命を狙われている?

公爵令嬢ベアトリス(?)が記憶を取り戻した先に待つのは── 愛か、陰謀か、それとも破滅か。

全米がハラハラする宮廷恋愛ストーリー……になっていてほしいですね!

※本作品はR18表現があります、ご注意ください。

贖罪の花嫁はいつわりの婚姻に溺れる

マチバリ

恋愛

貴族令嬢エステルは姉の婚約者を誘惑したという冤罪で修道院に行くことになっていたが、突然ある男の花嫁になり子供を産めと命令されてしまう。夫となる男は稀有な魔力と尊い血統を持ちながらも辺境の屋敷で孤独に暮らす魔法使いアンデリック。

数奇な運命で結婚する事になった二人が呪いをとくように幸せになる物語。

書籍化作業にあたり本編を非公開にしました。

魔法師団長の家政婦辞めたら溺愛されました

iru

恋愛

小説家になろうですでに完結済みの作品です。よければお気に入りブックマークなどお願いします。

両親と旅をしている途中、魔物に襲われているところを、魔法師団に助けられたティナ。

両親は亡くなってしまったが、両親が命をかけて守ってくれた自分の命を無駄にせず強く生きていこうと決めた。

しかし、肉親も家もないティナが途方に暮れていると、魔物から助けてくれ、怪我の入院まで面倒を見てくれた魔法師団の団長レオニスから彼の家政婦として住み込みで働かないと誘われた。

魔物から助けられた時から、ひどく憧れていたレオニスの誘いを、ティナはありがたく受ける事にした。

自分はただの家政婦だと強く言い聞かせて、日に日に膨らむ恋心を抑え込むティナだった。

一方、レオニスもティナにどんどん惹かれていっていた。

初めはなくなった妹のようで放っては置けないと家政婦として雇ったが、その健気な様子に強く惹かれていった。

恋人になりたいが、年上で雇い主。

もしティナも同じ気持ちでないなら仕事まで奪ってしまうのではないか。

そんな思いで一歩踏み出せないレオニスだった。

そんな中ある噂から、ティナはレオニスの家政婦を辞めて家を出る決意をする。

レオニスは思いを伝えてティナを引き止めることができるのか?

両片思いのすれ違いのお話です。

王子を身籠りました

青の雀

恋愛

婚約者である王太子から、毒を盛って殺そうとした冤罪をかけられ収監されるが、その時すでに王太子の子供を身籠っていたセレンティー。

王太子に黙って、出産するも子供の容姿が王家特有の金髪金眼だった。

再び、王太子が毒を盛られ、死にかけた時、我が子と対面するが…というお話。

身代わり婚~暴君と呼ばれる辺境伯に拒絶された仮初の花嫁

結城芙由奈@コミカライズ連載中

恋愛

【決してご迷惑はお掛けしません。どうか私をここに置いて頂けませんか?】

妾腹の娘として厄介者扱いを受けていたアリアドネは姉の身代わりとして暴君として名高い辺境伯に嫁がされる。結婚すれば幸せになれるかもしれないと淡い期待を抱いていたのも束の間。望まぬ花嫁を押し付けられたとして夫となるべく辺境伯に初対面で冷たい言葉を投げつけらた。さらに城から追い出されそうになるものの、ある人物に救われて下働きとして置いてもらえる事になるのだった―。

ユーザ登録のメリット

- 毎日¥0対象作品が毎日1話無料!

- お気に入り登録で最新話を見逃さない!

- しおり機能で小説の続きが読みやすい!

1~3分で完了!

無料でユーザ登録する

すでにユーザの方はログイン

閉じる