象印マホービン、中国系ファンドの標的に…容赦ない株主提案突きつけ、家族経営を問題視

2020.03.17

ビジネスジャーナル

ギャランツの狙いは海外事業で業務提携すること

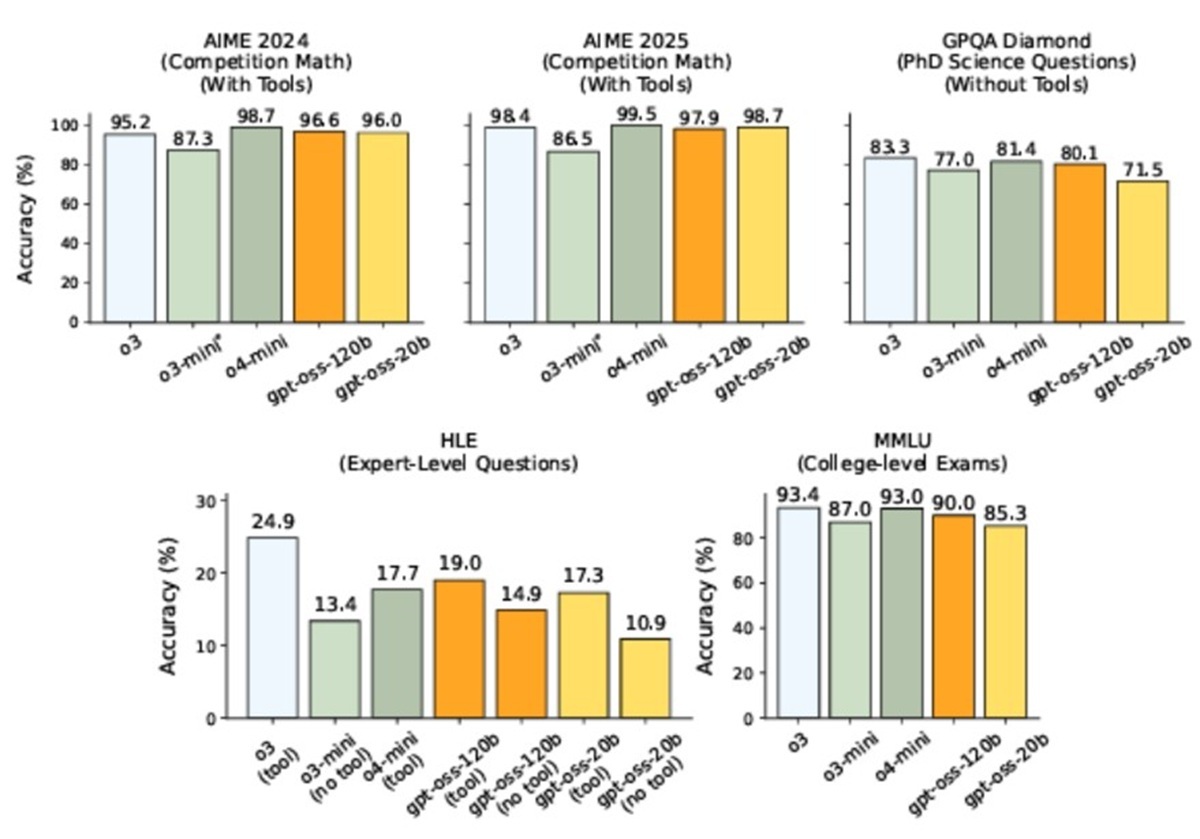

連結業績は振るわない。19年11月期の連結売上高は791億円で前の期比7%減った。15年11月期(897億円)をピークに4期連続の減収。営業利益は同13%減の54億円。16年11月期(121億円)を最高に3期連続の減益。純利益も同8%減の40億円。これも16年11月期(72億円)から3期続けて落ち込んだ。主因はステンレスボトルなど中国向けの販売の失速だ。地域別売上高で中国は前の期比27%減。国内の売上高に含まれる訪日客や越境EC(電子商取引)も減少した。

売上高がピークだった15年11月期と営業利益が減益に転じる前の16年同期は、主力商品である炊飯器に中国人の爆買いの追い風が吹いていた。当時、炊飯器は温水洗浄機付き便座と並び爆買いの象徴だった。だが、炊飯器の爆買いは一服。ステンレスボトルも中国メーカーが技術力を高めているため、品質の違いを出すことが難しくなった。売上高の4割以上を炊飯器が占め、国内のトップメーカーだが、国内市場は年々縮小している。中国人向けも失速した。

ギャランツは「海外売上高比率を現状の3割から7~8割まで引き上げるよう」求め、海外の食文化に合わせた商品の研究開発などに投資するよう要求した。ギャランツは今回の株式総会で、海外市場でのシェア拡大策として「他企業と業務提携する気があるのか」と質した。市場関係者は、ギャランツ自身が象印と業務提携することを望んでいると指摘する。

中国では中間所得層の拡大を背景に、より豊かな暮らしを求める消費の拡大が続く。ギャランツは業務提携によって中国人のニーズに合った商品開発に期待している、という読みだ。

家族経営を続けてきた象印は、他社と協業して、「社会に向けて開かれた会社」になるか否かの厳しい選択を迫られることになる。

(文=編集部)