1 / 20

1巻

1-1

しおりを挟む第一章 間違えられた忌神子

聞こえてくるのは大歓声。

宮殿のバルコニーに立ったリーフェは、はじめて自分の祈りが価値のあるものだと実感した。

姫神子を讃える民の声を直接耳にし、胸がいっぱいになって、泣きたい気持ちになる。

彼女の顔は白のベールで覆われていて、視界だってはっきりしていない。けれども布越しに見えるこの光景を、リーフェは永遠に忘れないよう胸に刻んだ。

銀糸のように艶やかな白銀の髪が風に揺れる。

日焼けをしていない真っ白い肌に細身の肢体。この国で最も清らかで美しいと称される乙女の姿に人々は熱狂する。いくらベールで顔が隠れていようと誰も気にしない。

なぜなら、今、目の前で起きた奇跡は本物だったから。

それを起こした彼女自身が姫神子であることを疑うはずもない。

リーフェは、大地に祈りを捧げるのがちょっとだけ得意な女の子だった。

彼女の祈りは大地を潤す。リーフェの祈りに応えるように、周囲の緑は目に見えて鮮やかに色づいていく。

宮殿前の泉には清らかな水が湧き出し、きらきらと輝く。雨は降っていないにもかかわらず、空に大きな虹がかかり、彼女の存在を祝福した。

その神秘的な変化に誰もが目を輝かせた。

「姫神子さま、万歳!」

「レイラさま、万歳!」

――この国、エンリエ教主国の教主にはたったひとりの娘がいる。人々は彼女のことを稀代の神子・姫神子として崇め奉った。

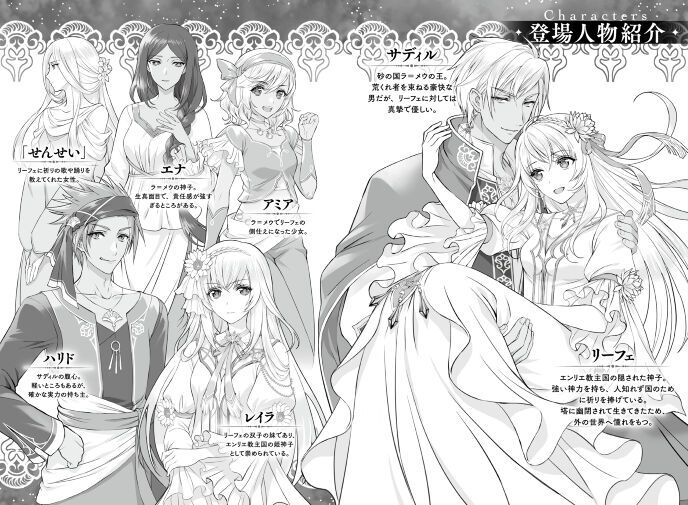

姫神子レイラといえば、艶めく白銀の長い髪に白い肌。さらにこの国で唯一、水晶のように輝く紫色の瞳を持つ麗しの乙女だ。

誰よりも清らかな心を持つ彼女は、大地に――そして、神に愛されている。彼女が存在するかぎり、エンリエ教主国の繁栄は永遠に続くとさえ言われていた。

そしてこの日は、そんな姫神子が成人を迎える特別な祝祭であった。

普段、彼女の祈りは、神子の塔の最上階から捧げられる。しかし、彼女の起こす大奇跡を直接目にしたい。そう民が強く望んだ結果、この儀式は執りおこなわれた。

民に愛されし姫神子は、民に応えるように皆の前で祈りを捧げた。そして後ろ髪を引かれる思いでバルコニーを後にして――

「――勘違いしないでよね、忌神子の分際で。民の歓声もなにもかも、あなたに向けられたものじゃない。わかっているのかしら?」

同じ白い神子装束、そして白いベールを纏った同じ背丈の娘に手を引かれる。窓すらない控えの間に連れていかれ、ふたりきりになった瞬間、どんっと突き飛ばされた。

冷たい床に身体を打ちつけ、リーフェはハッと顔を上げる。

リーフェを見下ろす娘は、他に誰もいないことを確認してから、忌ま忌ましげに自身のベールを取り払った。水晶のような美しい紫の瞳が、リーフェを射貫くように見下ろしている。

姫神子レイラ。今、目の前に立っている彼女こそが、この国の教主のひとり娘であり、稀代の神子姫である。

「汚らわしい目でわたくしを見ないでちょうだい」

強く咎められ、リーフェはびくりと身体を震わせた。

「わたくしが民の関心を集めてきたのは、あなたのためなんかじゃないの! それを、あなたが。こんなかたちで……っ!」

リーフェは彼女の言葉を、ただただ受けとめることしか許されない。

本来、あのバルコニーで民の歓声を浴びるのは姫神子であるレイラのはずだった。

「一生に一度のわたくしの成人祝いだったのに。忌子のあなたなんかが、こんな……っ!」

そう。今日はレイラの誕生日。でも――

(わたしの誕生日でもあるのよ、レイラ?)

この国、エンリエ教主国の教主には娘がひとりいると言われている。――表向きには。

同じ年、同じ日、同じ腹から生まれた娘は本当はもうひとりいるのだ。ただ、その存在をなかったものにされているだけで。

リーフェ。姓など持たない。彼女はただのリーフェだ。

この国の教主の娘として生まれたはずなのに、存在すら認めてもらえなかった双子の姉は、姫神子の影として生きてきた。黒い瞳――すなわち、禁忌の瞳を持って生まれた者として。

忌神子。彼女のことを知る者たちは、リーフェのことをそう呼んだ。

双子の片割れは忌むべき存在。そのような伝承がこの国では連綿と伝えられてきた。そしてこのエンリエ教主国では、黒こそ忌むべき色だともされていた。

教主の子としてたいそう期待されて生まれたはずだったのに、妻から出てきた子供はまさかの双子。ふたりのうち、いずれかが忌子であると、教主家に激震が走った。

ただ、どちらが忌子かと問われると、彼らの結論は早かった。その片割れが黒い瞳を持って生まれたからだ。

そのような忌子だ。リーフェはその場で殺されていてもおかしくなかった。

しかし彼女は生かされた。幸か不幸か、リーフェが生まれ持った神力があまりに強かったためである。

それでも、教主の子に忌子がいるなど許されるはずがない。だからリーフェの存在は生まれた瞬間からなかったものとされた。

とはいえ、リーフェの強すぎる神力を教主家は惜しんだ。ゆえに、一度忌子と定めたものの、彼女は生かされた。有り体に言えば利用されるためだけに殺されなかったのだ。

「もう、用は済んだでしょう? 目障りよ。はやくあの塔へ戻りなさい」

「……っ」

「今すぐ!」

部屋の出口を指さされ、リーフェはのろのろと身体を起こす。レイラの指示により、リーフェは罪人よろしく、かの塔へ戻ることとなった。

リーフェの暮らす塔のことを、人々は神子の塔と呼ぶ。城の北側に立つ高い塔だった。長く続く螺旋階段を上った先に、姫神子レイラが暮らすと言われる部屋がある。――実際は、リーフェを閉じ込めるための檻でしかないのだけれど。

そこでリーフェは祈りを捧げ続けるのだ。外に出ることすらかなわず、ただひとつ存在する窓から見える景色に思いを馳せながら、狭い部屋でただひとり。

緑よ増えよ。

水よ潤せ。

大地よ富めよ栄えよ――と、踊り、歌い続けるしかなかった。

その部屋から国中へ広がる祝福に、外の人々は感謝をし続けたけれど、部屋の主がリーフェであることは誰も知らない。

リーフェはレイラの代わりでしかない。これから先もずっとそう。あの狭い部屋でリーフェは、レイラの振りをして祈り続ける。

だからこそ彼女は、この日浴びた外の空気を一生胸に刻んで生きていこうと決めていた。

どんなにレイラに罵られようと、この日はリーフェにとっても特別な日だったのだ。

(外の世界は素晴らしかった)

いまだ興奮冷めやらず。リーフェは神子の塔の最上階に戻ってからも、ずっとうっとりしていた。

全身に浴びる風の爽やかさよ。宮殿の中だってはじめて歩いた。あんなにも広い空間が全部建物の中だなんて、不思議な感覚しかしなかった。

踏みしめる土の心地よさ。眩しいほどの陽射し。直接届く人々の声。本の中でしか知ることのなかった外の世界を、全身で知ることができた。

(駄目ね。――なんだかもう寂しくなっちゃう)

一度でいい。外の世界に出られたなら、その思い出を胸に秘めてこの塔の中で生きていこう。そう決めていたけれど。

(また、いつか。外に出られるかしら。……いつも想像しているみたいに)

でも、そんな未来はけっしてないだろう。この国、エンリエ教主国の者たちはリーフェを絶対に外に出さない。神子の塔にリーフェを一生閉じ込めたまま、その神力を酷使し続ける。それがリーフェの役割らしいから。

(でも、妄想するだけなら自由じゃない)

想像の翼を羽ばたかせ、どこへだって旅できる。

そうしなければ、塔の中でひとりで生きる不安に押しつぶされてしまいそうだから。

(わたしをさらいに来てくれるなら、どんな人がいいかしら)

いまだに鳴り響く楽器の演奏に耳を傾けながら、リーフェは考える。窓から見える景色を、ただぼんやりと見つめながら。

優しい月明かりが印象的な夜だった。

夜風がさらりとリーフェの白銀色の髪を揺らす。

髪の色はレイラと同じなのに。顔立ちだってうりふたつだ。同じ日、同じ時間、同じ腹から生まれた子供なのに。片方は華やかな音色のもとで祝福を受け、もう片方はこの狭い部屋でひとり――

(――なんてね。卑屈になっちゃ駄目よ、リーフェ。ふふっ、嫉妬したって無駄なのにね)

いくらレイラを羨もうが、この先もリーフェが報われることなんてない。

だったら苛立つだけ無駄。いろんなことを諦めて妄想していたほうが、きっと楽しいはず。だからリーフェは、こんな日でも妄想を膨らませる。

(祭りの賑やかさの陰に隠れて、素敵な男性がこの塔に忍びこんでくる――とか、どうかな)

誰かがさらいにきてくれる妄想をするのは得意だ。だって、それが一番の夢だから。

今回の相手はどのような人がいいだろう。

物語の騎士さまのような精悍な男性がいいだろうか。それとも敵役として描かれるような影のある男性?

こんな高い塔だ。窓から人が忍びこむのが不可能なことくらい、リーフェもわかっている。それでも、この窓から誰か素敵な男性がさらいに来てくれるのを、リーフェは妄想し続ける。

そのときだった。

突然、強風が吹いた。長い髪が風にさらわれ、リーフェは驚いて手で押さえる。

ふと窓の外に目を向けると、暗い影が落ちてきて、瞬く。

この部屋にたったひとつ存在する窓。その枠に足をかけて部屋をのぞき込む男の影が見え、呼吸を忘れた。

褐色の肌に映える華やかな金の髪。そして意志の強そうな赤い瞳が真っ直ぐリーフェを射貫いている。

ものを知らぬリーフェは、目の前の人物を物語の登場人物になぞらえることしかできない。

だから、あえて称するならば、異国の戦士。

鼻筋の通ったはっきりとした顔立ちに薄い唇。切れ長の瞳に長い睫毛。非常に整った容貌の美しい男だった。長身の身体にはしなやかな筋肉がついていて、すらりとしている。

年は二十代後半だろうか。リーフェよりもかなり年上で、彼の纏う堂々とした空気はそれなりの地位と経験を持つ男のものに感じられた。

実際、一般人というのはありえないだろう。

マントを羽織ってはいるものの、隙間から見える服装はこの国のものではない。黒く染められた薄絹は南の地方のものだろうし、なんと言っても金糸による刺繍が美しい。植物を思わせる豪奢な意匠は、リーフェの知らない文化のものだ。

「美しい銀髪にその顔立ち。間違いないな。――祭りの日の夜にもこんな塔に引き籠もってるのは意外だったが、会えて嬉しいぜ、姫さん」

どうやってここまで登ってきたのかは、わからない。しかし、男が窓の外からやってきたのは事実だ。

少し荒っぽい口調と、その低い声がリーフェの耳の奥に響く。それだけで腰が砕けてしまいそうなほどの衝撃だった。

男はひょいと窓から部屋の中へ降り立った。すぐそばにいたリーフェの腰を片腕で抱き寄せ、顎に手をかける。

顔が近い。リーフェの視界には男の顔しか映らなくなって、馬鹿みたいにぽかんと口を開けたまま、呆けてしまう。

「突然で悪いが、アンタは俺が頂くことにする。だから大人しく俺にさらわれてくれ」

リーフェは息を呑んだ。

そう。リーフェにはささやかな夢があったのだ。

いつか、この高い塔の上まで誰かが自分をさらいに来てくれたら。

手慰みとして与えられた本に書かれたような、物語みたいな出来事が起こればいいのに。

(さらいに来てくれた。本当に、わたしを?)

相手は想像もしていなかったような、荒々しくて逞しい異国の男性だけれども。

この日、この瞬間、リーフェはたちまち目の前の男性に恋をした。

「なぁ? レイラ姫?」

――相手は、どうやら人違いをしているようだけれど。

男は返事など待たなかった。強引にリーフェを抱き上げ、再び窓枠に足をかける。

「振り落とされて死にたくなけりゃあ、しっかり掴まってるんだぜ? 姫さん」

次の瞬間、男はあの高い塔の上からリーフェを連れて飛び降りた。

「っ、きゃあああーっ!?」

「ハハハ! 可愛い声で叫びやがる。――が、少し静かにしてくれな? 見つかったら厄介だ」

はじめての浮遊感に震えていた。けれど、ぱっと男と目が合った瞬間、恐怖なんて感情はどこかへ行ってしまった。

「心配はするな。これくらいなら俺の魔法でどうにでもなる」

魔法。――その言葉にリーフェは目を見開いた。

あっという間に地上に到達するも、衝撃ひとつない。むしろ羽根のように軽いくらいだ。

彼は暗い森の奥を睨みつけたかと思うと、トン! とものすごい速さで跳躍し、駆けていった。

(まさか。これ、魔法?)

リーフェ自身、神力という特別な力を持ちながら、魔法というものにはまったく接したことがなかった。

女性には神力が宿り、男性には魔力が宿るといわれている。神力が自然を潤す力だとすれば、魔力は自然から力を引き出す力だ。

(わたし、魔法使いにさらわれてるんだ)

その体格からして、魔法使いというよりも戦士や傭兵といったほうがしっくりくるけれども。

「舌を噛みたくなけりゃあ、口、閉じてろよ」

驚くほどの速さで周囲の景色が変化していく。

(外だ)

あんなにも憧れた外の世界に、リーフェはいる。

昼間のように顔を隠すためのベールもない。直接、この目で世界を見つめている。

宮殿の周囲は深い森。真っ暗なはずなのに、男はいとも簡単にそこを抜け、夜の街を駆けてゆく。

風の魔法による効果か、周辺をじっくり見ることなど到底不可能な速度で、彼は首都を抜けてしまう。リーフェを閉じ込めていた塔など、とうの昔に見えなくなってしまった。というか、そうこうしているうちに、広い草原を駆け抜け、あっという間に隣町だ。

(なんて能力なの……?)

男の魔力は相当なものに違いない。

彼と出会ってからあまりにも多くのことが起こりすぎて、理解が追いつかない。

リーフェは驚いたまま、ぎゅっと男にしがみつくことしかできなかった。だから彼の間違いを正すことすら、かなわない。

自分は、彼が求めている妹のレイラではない。姫神子などではなく、双子の片割れの忌神子なのだと、はやく伝えるべきなのだろう。

だって、この逞しい男性はレイラをさらいに来たのだ。

誰かが自分をさらいに来てくれるという夢のような状況に心を蕩かせてしまったけれど、いずれ彼が落胆することになるのは目に見えている。よりにもよって、姫神子と忌神子と間違えてしまうだなんて。

――混乱しているうちに、男は目的地に辿り着いたらしい。

そこは街外れの小さな一軒家だった。木造のこぢんまりとした家は、目の前の男とまったく馴染まない。

ただ、男は躊躇する様子もなく、がちゃりと玄関のドアを開けた。

そして男が家の中に入るなり、何名かの男たちが明るく迎えてくれる。

「おっ、サディル様! お帰りなさいませ! うまくいったようですね!」

「おひとりで行くとおっしゃったときは、さすがに心配でしたけど――さすがサディル様だ!」

彼の部下らしい男たちは、口々に讃えた。

どうやらリーフェをさらったこの男の名は、サディルというらしい。

(……って、サディル?)

どこかで聞いたことのある名前である。

リーフェは世の中のことに詳しくはないが、それでも一般教養程度の知識は与えられている。その狭い知識の中でも聞いたことのある名前とはこれいかに。

周囲の男たちも、異国風の装いをしているように思われることからも、エンリエ教主国の人ではないのかもしれない。

「テメエらもあまり騒ぐな。いくら隠れ家つっても、賑やかにしてこの国のヤツらに嗅ぎつけられたらコトだ」

サディルは皆にそう言い聞かせ、ちらっとリーフェを見た。

「都はすぐに騒ぎになるだろう。とっととコイツを頂いちまって、すぐに出発だ。いつでも出られるようにしておけ」

頂いちまう、というのはどういう意味だろう。

理解が追いつかず、ぱちぱちと瞬く。するとサディルはなんともばつの悪そうな顔をし、目を逸らした。

「あーあ、はじめてなのに。かわいそ。サディル様、せめて優しくしてあげてくださいね」

「そうですよ。姫さま、さっきから怖がって一言もしゃべってないじゃないですか。抵抗できないくらい怯えてるんですから、あまり乱暴なことは」

「テメエら、俺の敵か味方か、どっちなんだ」

サディルは、はあああと大きくため息をつく。それから強くリーフェを睨みつけ、言い放った。

「姫さん。悪いが、今すぐ俺のものになってもらう」

そうして、サディルは賑やかな部下たちを一階に置いたまま、大股で階段を上っていく。

連れていかれたのは二階奥の部屋だった。リーフェの塔の部屋よりも狭い空間には、簡素なベッドが置いてあるだけ。

ここまで来ると、リーフェもさすがに彼がなにをしようとしているのか理解できてしまった。

「余裕があれば、じっくり可愛がってやるところなんだが――」

サディルはリーフェをベッドに寝かせてから、適当に己のマントを投げ捨てる。異国の装束に身を包んだ彼は、目をぎらりと光らせてリーフェを組み敷いた。

「今は時間がない。姫さん、もうわかるな? ――アンタは、俺が頂く」

「え……」

「俺の妃になってもらう。この砂の王サディルの」

「砂の……王……?」

ああそうだと、リーフェは理解する。

どこかで聞いた名前だと思っていた。エンリエ教主国の南に位置する、砂漠が広がる国――砂の国ラ=メウの王が、そのような名前だったはず。

「もしかして、盗賊王? 本物の……?」

「ハハ、これは光栄なことだ! 姫神子ともあろうお方に、この名を知ってもらえていたか!」

皮肉めいた言い回しをしながら、サディルは口の端を上げた。

砂の王、またの名を盗賊王サディル。それはまだまだ歴史の浅い、砂の国ラ=メウの成り立ちから来ている特別な名だ。

元々この大陸には砂の国なんて国は存在しなかった。そこはかつて南の国が見捨てた土地でしかなかった。

神子の神力を費やすにはもったいない、緑が豊かになる見込みがない痩せた大地。南の国に見放され、神子たちによる神力の供給がなくなった。

結果、大地はさらに枯れ果て、なにを生み出すこともできない死の砂漠となった。

わずかに点在するオアシスがかろうじて生物を生かしていたものの、人が住めるような土地ではなくなってしまったのだ。

それでも、見捨てられたその土地に住む人間はゼロではなかった。取り残された人々は枯れ果てた砂漠でも生きていかないといけない。

それを束ねたのが、初代国王となる砂の王サディルだ。

サディルは砂漠に残された民を導き、砂の大地を独立させた。

人々を導く彼のことを、彼についていった民たちが王としてまつりあげたのだ。

とはいえ、王を擁したとて、砂の大地は依然なにも生み出せない。物資は外から持ってこなくてはいけない。しかし、砂の国の貧しい人々に物資を購入するすべなどなかった。

結果、彼らがとった手段が強奪だった。

かつて自分たちを見捨てた南の国から強奪行為を続ける。

まさに無法地帯。それを都合がいいと考える商人や、他国から逃亡してきた罪人なども集まり、結果的に国としての体を成してしまった特殊な国。サディルはそんな無頼の徒をまとめる王だということだ。

「――悪いな。盗みは俺たちの十八番でよ。アンタも俺が頂く。――俺の国のためにな」

リーフェは息を呑んだ。

神子の処女は絶対だ。

神力を司る神子は、一生のうち、愛する男性はただひとりでなければいけない。複数の男を受け入れた瞬間、神の機嫌を損ねるせいか、たちまち神力を失ってしまうからだ。

ゆえに、神子は処女を捧げた相手のものになるという決まりがある。

つまりサディルは、リーフェの意思に関係なく処女を奪い、リーフェを自分のものにしようとしているらしい。神子のいない砂の国に、強引に連れ帰るために。

「っ……!」

「暴れるんじゃねえ。どんなに嫌がっても、アンタは絶対に頂く」

「きゃっ……!」

組み敷かれ、身体が跳ねた。

サディルの大きな手がリーフェの身体に触れる。ただ、彼の目はひどく冷めたまま。そこには甘さもなにもない。

「チィ! ――やっぱ、こういうのは趣味じゃねぇな」

サディル自身、義務感しかないのだろう。つまらなさそうに吐き捨てつつも、その手は止めない。ブツブツ呟きながら、リーフェの白い装束をたくし上げようとする。

はじめての事態に、リーフェの頭は真っ白になった。

怖いからじゃない。自分に都合がよすぎるからだ。

だって、このまま彼に抱かれたら、リーフェは彼のものになれる。

人違いであることを隠し、すべてが終わってから種明かしをすればいい。そうしたら、リーフェは望み通り、サディルと結婚することができるのだ。

だからこそ胸の奥がひどく痛んだ。

確かにリーフェは強い神子の力を持っている。けれども、彼が望んでいるのはリーフェではない。レイラだ。こんな忌子で、なり損ないのハズレ神子でいいはずがない。

きっと彼は落胆するだろう。興が乗らぬまま、嫌々組み敷いてまで手に入れた娘が、目的の人物ではないなど。

そして、処女を捧げるということは、彼自身がどんなに不本意でもリーフェを手にしなければいけなくなるということだ。それは彼にとっての幸福とかけ離れた結果になるのではないだろうか。

「待って!」

「抵抗しても無駄だ。アンタは、俺が頂く」

「っ、違うの……!」

「この一度きりだ。我慢しろ。俺のものになりさえすれば、その先は無理強いなどしない」

驚いて、顔を上げる。

あまりに真摯な言葉だった。

「国には来てもらうがな。――まだまだ貧しい国だが、アンタには不自由させねえ。できるかぎりの便宜をはかると約束する。だから形だけでいい。俺のものになれ」

彼の目的は理解した。本来ならば姫神子レイラに、砂の国ラ=メウの土地を癒やす神子になってほしいということなのだろう。そのためにはサディル本人も手段を選ばないと。

35

あなたにおすすめの小説

妹と旦那様に子供ができたので、離縁して隣国に嫁ぎます

冬月光輝

恋愛

私がベルモンド公爵家に嫁いで3年の間、夫婦に子供は出来ませんでした。

そんな中、夫のファルマンは裏切り行為を働きます。

しかも相手は妹のレナ。

最初は夫を叱っていた義両親でしたが、レナに子供が出来たと知ると私を責めだしました。

夫も婚約中から私からの愛は感じていないと口にしており、あの頃に婚約破棄していればと謝罪すらしません。

最後には、二人と子供の幸せを害する権利はないと言われて離縁させられてしまいます。

それからまもなくして、隣国の王子であるレオン殿下が我が家に現れました。

「約束どおり、私の妻になってもらうぞ」

確かにそんな約束をした覚えがあるような気がしますが、殿下はまだ5歳だったような……。

言われるがままに、隣国へ向かった私。

その頃になって、子供が出来ない理由は元旦那にあることが発覚して――。

ベルモンド公爵家ではひと悶着起こりそうらしいのですが、もう私には関係ありません。

※ざまぁパートは第16話〜です

もう無理して私に笑いかけなくてもいいですよ?

冬馬亮

恋愛

公爵令嬢のエリーゼは、遅れて出席した夜会で、婚約者のオズワルドがエリーゼへの不満を口にするのを偶然耳にする。

オズワルドを愛していたエリーゼはひどくショックを受けるが、悩んだ末に婚約解消を決意する。

だが、喜んで受け入れると思っていたオズワルドが、なぜか婚約解消を拒否。関係の再構築を提案する。

その後、プレゼント攻撃や突撃訪問の日々が始まるが、オズワルドは別の令嬢をそばに置くようになり・・・

「彼女は友人の妹で、なんとも思ってない。オレが好きなのはエリーゼだ」

「私みたいな女に無理して笑いかけるのも限界だって夜会で愚痴をこぼしてたじゃないですか。よかったですね、これでもう、無理して私に笑いかけなくてよくなりましたよ」

愛された側妃と、愛されなかった正妃

編端みどり

恋愛

隣国から嫁いだ正妃は、夫に全く相手にされない。

夫が愛しているのは、美人で妖艶な側妃だけ。

連れて来た使用人はいつの間にか入れ替えられ、味方がいなくなり、全てを諦めていた正妃は、ある日側妃に子が産まれたと知った。自分の子として育てろと無茶振りをした国王と違い、産まれたばかりの赤ん坊は可愛らしかった。

正妃は、子育てを通じて強く逞しくなり、夫を切り捨てると決めた。

※カクヨムさんにも掲載中

※ 『※』があるところは、血の流れるシーンがあります

※センシティブな表現があります。血縁を重視している世界観のためです。このような考え方を肯定するものではありません。不快な表現があればご指摘下さい。

婚約破棄された翌日、兄が王太子を廃嫡させました

由香

ファンタジー

婚約破棄の場で「悪役令嬢」と断罪された伯爵令嬢エミリア。

彼女は何も言わずにその場を去った。

――それが、王太子の終わりだった。

翌日、王国を揺るがす不正が次々と暴かれる。

裏で糸を引いていたのは、エミリアの兄。

王国最強の権力者であり、妹至上主義の男だった。

「妹を泣かせた代償は、すべて払ってもらう」

ざまぁは、静かに、そして確実に進んでいく。

身代わりで呪いの公爵に嫁ぎましたが、聖女の力で浄化したら離縁どころか国一番の溺愛妻になりました〜実家が泣きついてももう遅い〜

しょくぱん

恋愛

「お前のような無能は、死神の生贄にでもなっていろ」

魔力なしの無能と蔑まれ、家族に虐げられてきた伯爵令嬢レティシア。 彼女に命じられたのは、近づく者すべてを病ませるという『呪いの公爵』アレクシスへの身代わり結婚だった。

鉄格子の馬車で運ばれ、たどり着いたのは瘴気に満ちた死の城。 恐ろしい怪物のような男に殺される――。 そう覚悟していたレティシアだったが、目の前の光景に絶望よりも先に別の感情が湧き上がる。

(な、何これ……汚すぎるわ! 雑巾とブラシはどこ!?)

実は、彼女が「無能」と言われていたのは、その力が『洗浄』と『浄化』に特化した特殊な聖女の魔力だったから。

レティシアが掃除をすれば、呪いの瘴気は消え去り、枯れた大地には花が咲き、不気味だった公爵城はまたたく間にピカピカの聖域に塗り替えられていく。 さらには、呪いで苦しんでいたアレクシスの素顔は、見惚れるほどの美青年で――。

「レティシア、君は一体何者なんだ……? 体が、こんなに軽いのは初めてだ」

冷酷だったはずの公爵様から、まさかの執着と溺愛。 さらには、呪いが解けたことで領地は国一番の豊かさを取り戻していく。

一方で、レティシアを捨てた実家は、彼女の『浄化』を失ったことで災厄に見舞われ、今さら「戻ってきてくれ」と泣きついてくるが……。

「私は今、お城の掃除と旦那様のお世話で忙しいんです。お引き取りくださいませ」

これは、掃除を愛する薄幸令嬢が、その愛と魔力で死神公爵を救い、最高に幸せな居場所を手に入れるまでのお話。

婚約破棄で悪役令嬢を辞めたので、今日から素で生きます。

黒猫かの

恋愛

「エリー・オルブライト! 貴様との婚約を破棄する!」

豪華絢爛な夜会で、ウィルフレッド王子から突きつけられた非情な宣告。

しかし、公爵令嬢エリーの心境は……「よっしゃあ! やっと喋れるわ!!」だった。

【完結】使えない令嬢として一家から追放されたけど、あまりにも領民からの信頼が厚かったので逆転してざまぁしちゃいます

腕押のれん

ファンタジー

アメリスはマハス公国の八大領主の一つであるロナデシア家の三姉妹の次女として生まれるが、頭脳明晰な長女と愛想の上手い三女と比較されて母親から疎まれており、ついに追放されてしまう。しかしアメリスは取り柄のない自分にもできることをしなければならないという一心で領民たちに対し援助を熱心に行っていたので、領民からは非常に好かれていた。そのため追放された後に他国に置き去りにされてしまうものの、偶然以前助けたマハス公国出身のヨーデルと出会い助けられる。ここから彼女の逆転人生が始まっていくのであった!

私が死ぬまでには完結させます。

追記:最後まで書き終わったので、ここからはペース上げて投稿します。

追記2:ひとまず完結しました!

私が王子との結婚式の日に、妹に毒を盛られ、公衆の面前で辱められた。でも今、私は時を戻し、運命を変えに来た。

MayonakaTsuki

恋愛

王子との結婚式の日、私は最も信頼していた人物――自分の妹――に裏切られた。毒を盛られ、公開の場で辱められ、未来の王に拒絶され、私の人生は血と侮辱の中でそこで終わったかのように思えた。しかし、死が私を迎えたとき、不可能なことが起きた――私は同じ回廊で、祭壇の前で目を覚まし、あらゆる涙、嘘、そして一撃の記憶をそのまま覚えていた。今、二度目のチャンスを得た私は、ただ一つの使命を持つ――真実を突き止め、奪われたものを取り戻し、私を破滅させた者たちにその代償を払わせる。もはや、何も以前のままではない。何も許されない。

過去1ヶ月以内にレジーナの小説・漫画を1話以上レンタルしている

と、レジーナのすべての番外編を読むことができます。

ユーザ登録のメリット

- 毎日¥0対象作品が毎日1話無料!

- お気に入り登録で最新話を見逃さない!

- しおり機能で小説の続きが読みやすい!

1~3分で完了!

無料でユーザ登録する

すでにユーザの方はログイン

閉じる

本作については削除予定があるため、新規のレンタルはできません。

番外編を閲覧することが出来ません。

過去1ヶ月以内にレジーナの小説・漫画を1話以上レンタルしている

と、レジーナのすべての番外編を読むことができます。

このユーザをミュートしますか?

※ミュートすると該当ユーザの「小説・投稿漫画・感想・コメント」が非表示になります。ミュートしたことは相手にはわかりません。またいつでもミュート解除できます。

※一部ミュート対象外の箇所がございます。ミュートの対象範囲についての詳細はヘルプにてご確認ください。

※ミュートしてもお気に入りやしおりは解除されません。既にお気に入りやしおりを使用している場合はすべて解除してからミュートを行うようにしてください。