「検察庁法改正案」今さら聞けない大論争の要点

2020.05.13

東洋経済オンライン

検察庁が入る合同庁舎6号館(撮影:引地 信彦)

ここ数日、「#検察庁法改正案に抗議します」というツイートを目にしなかったTwitterユーザーはいないだろう。500万ツイートを超える異常な盛り上がりは大手メディアも取り上げざるをえなかった。行政組織に関する一法律案に対して、国民の議論がこれほどまでに活発になった事例を筆者は知らない。GW最後の週末、多種多様な人々が様々な疑問や意見を投げかけているのを見かけ、法曹の末席に身を置く筆者としては、冷静に当該法案に関する一旦の整理を共有すべきではないかと考え、筆を執った。

検察という組織の特殊性

この法律案を議論するにあたり、前提として読者と認識を共有しておかなければならない重要な点がある。それは、検察という組織の特殊性だ。

検察庁は行政府に属する組織であり、検察権は行政権の1つである。しかし、検察官には国民を刑事訴追する権利が唯一認められ、政治家をも起訴する権利が認められる。司法府が司る刑事訴訟の場には、検察官が起訴した事件のみが原則審理されるわけである。したがって、検察庁自身も、自らの地位を「行政と司法との両性質を持つ機関」と述べる。

これが意味するのは、常に政治と距離を保ち、その独立性が担保される必要があるという点だ。後述するように、国家統治がどのようにあるべきかを本稿で検討するに際して、大上段でこの認識を共有しておきたい。

では早速改正法の中身を見ていきたいところであるが、実は法案の原文そのものは極めて複雑である。普段から法律に触れている実務家はさておき、一般の方にとって束ね法案(今回の改正法案は「国家公務員等の一部を改正する法律案」として関連する法律の改正案がセットで提出されている)を1から読み解くのは骨の折れる作業かと思われる。ここでは、改正の骨子を提示したい。

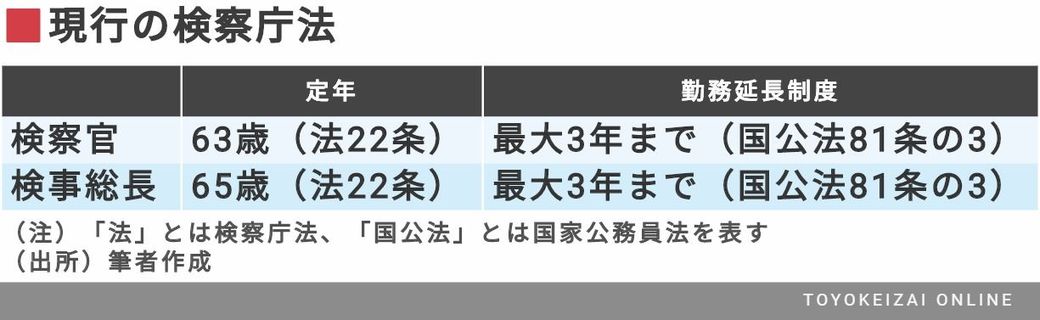

現行法は、以下のような整理になる。極めてシンプルだ。(ただし、後に述べる通り、現行法のもとで勤務延長制度が検察官に適用されるのかは議論がある。)

次に、今国会に提出されている改正案では、以下のような内容が提案されている。

役職定年とは、人件費削減のため、管理職については一定の年齢で職位を辞任してもらい、勤務は引き続き65歳定年まで可能とする制度である。これは国家公務員全般の改正内容になっている。後に述べるが、昨年秋までに用意されていた検察庁法改正案は、定年と役職定年に関する事項のみであった。しかし、今国会に提出された法案では、役職定年に対する例外措置と勤務延長制度が追加されているため、その点が議論を紛糾させる一因となっている。

なぜ今回、火がついたのか

言うまでもなく、政府が1月31日に行った黒川弘務・東京高検検事長の異例の定年延長決定を巡る議論が、今国会での改正案の議論の火種になったことは間違いないであろう。簡単に振り返ると、2020年1月31日、政府が国家公務員法81条の3に定められた勤務延長制度に基づいて、黒川検事長の勤務延長を閣議決定した。その理由としては、カルロス・ゴーン被告人に関する事件を始めとして、「東京高等検察庁管内において遂行している重大かつ複雑困難事件の捜査公判に対応するためには、…黒川弘務の検察官としての豊富な経験・知識等に基づく管内部下職員に対する指揮監督が必要不可欠」と政府が判断したと説明がなされた。

しかし、ここで問題になったのは、そもそも国家公務員の勤務延長制度が制定された当時、国会において同制度は検察官には適用されないとの解釈が答弁されていたにもかかわらず、これを解釈変更して適用した点にあった。

細かな議論は別稿に譲るとして、端的に問題点のみを上げると、