総合商社もこぞって出資、「夢の技術」核融合発電が実用化目前?京都フュージョニアリングに聞く

2025.06.30

ビジネスジャーナル

●この記事のポイント

・燃料供給が止まれば反応が止まるため安全性は高い核融合発電への注目度が高まっている

・核融合発電の燃料である重水素とトリチウムは海水由来で無尽蔵に抽出可能

・アメリカは2040年代の商業化を目指し、中国も実験施設の建設を進めている

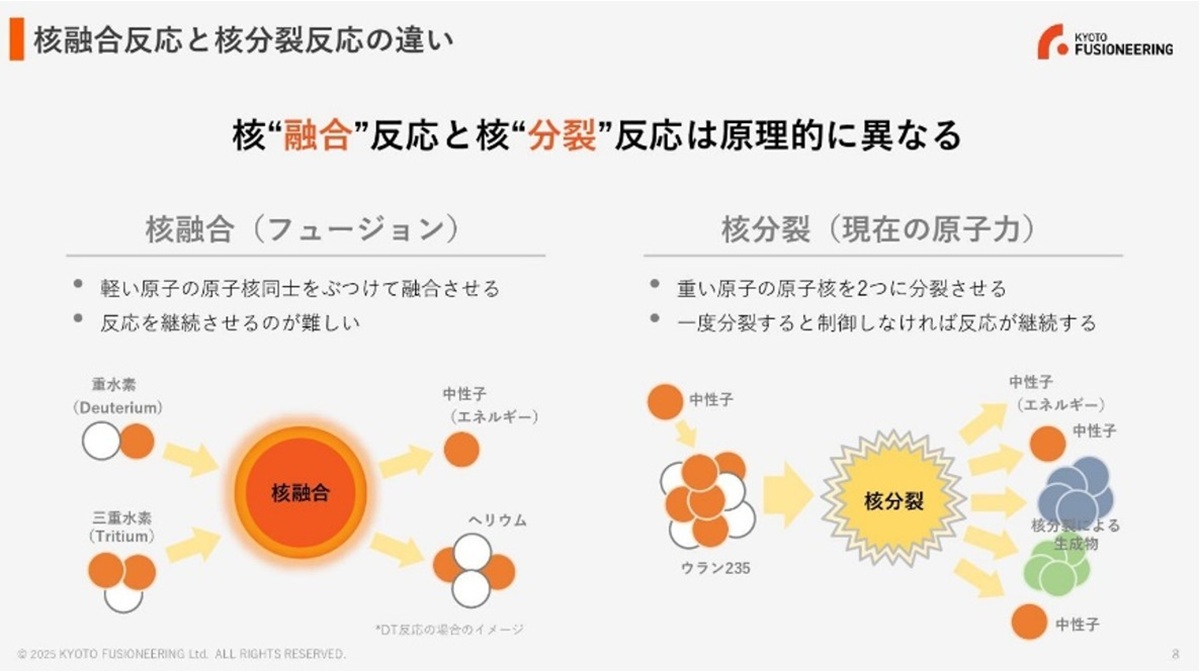

核分裂反応を用いた原子力発電と違って燃料供給が止まれば核融合反応が止まるため、安全性が高いとされる核融合発電への注目度が高まっている。日本の大手総合商社もこぞって投資をするなどして、事業化に期待が高まっている。脱炭素は社会的に最重要テーマであり、二酸化炭素(CO2)を排出しない原発はしばしば有効な手段として挙げられるが、福島第一原発事故の処理のメドが立たない日本で、将来的に原発比率が高まることは考えにくい。

そして、日本は原発のためにウランを海外から輸入しているのに対し、核融合発電の資源である重水素とトリチウムは海水由来で無尽蔵に抽出可能だ。安全性を確保しながら原発と同じように膨大なエネルギーを得られる核融合発電は、まさに夢の技術である。資源小国の日本は2030年代の発電実証を目指し、今夏に国家戦略を改定する。

そこで今回は日本初の核融合ベンチャー・京都フュージョニアリングに、核融合技術開発はどのようなステージまで進んでいるのか、そして、事業として成立する見通しについて話を聞いた。

●目次

核融合は太陽で起きている現象であることから、核融合炉は「地上の太陽」とも呼ばれる。未来の恒久的なエネルギーとして期待されるのが核融合発電(フュージョンエネルギー)だ。

原子力発電(原発)は燃料のウランに中性子をぶつけ、“核分裂”するときのエネルギーを使うのに対し、核融合発電は、重水素と三重水素(トリチウム)をぶつけて“融合”するときに出るエネルギーを利用する。

国際プロジェクトITER、運用前に国家間競争へ

核融合反応の原理自体は確立されており、実験レベルではエネルギーを取り出すことに成功している。しかし、持続的に核融合反応を起こし、商用レベルの発電に利用できるエネルギーを取り出すことはまだできていない。

現在、国際協力プロジェクトであるITER(国際熱核融合実験炉)をはじめ、世界中でさまざまな研究機関や企業が実用化に向けた研究開発を進めている。

ITERは2007年に国際機関が設立され、日本や欧米、中ロなど7つの国と地域が参画、フランスに実験炉が建設されている。これまで2025年の稼働開始を目標としてきたが、34年まで9年遅れると発表された。35年にも本格運用する予定で、その後の発電ができる原型炉は日本では50年頃に建設予定だったが、現在は前倒しが検討されている。

核融合スタートアップである京都フュージョニアリングの執行役員経営企画本部長、中原大輔氏は「日本はITERプロジェクトにおいて最大の貢献国の1つ」と語る。ITERプロジェクトに関連したBA(ブロードアプローチ)活動として、核融合反応を長時間持続させるために、欧州と07年から共同開発してきた超伝導プラズマ実験装置「JT-60SA」でにおいて、それを支える主要機器などで、日本は技術的に存在感を示してきた。「JT-60SA」は量子科学技術研究開発機構の那珂研究所で2023年10月に稼働した世界最大級の実験装置である。

ITERはあくまで実験炉であり、計画が順調に進めば原型炉(実際に発電ができるかテストするための炉)や商業炉へと続くが、建設までにはコストの他に技術的課題も山積している。そして何より、ITERが実現する手前で世界のプレーヤーが自国開発に舵を切ってきた。