ラピダス、税金から補助金5兆円投入に疑問…半導体量産もTSMCとの競合も困難

2023.07.07

ビジネスジャーナル

2)『「日の丸半導体」復活を懸け「2ナノ」量産に挑む――東哲郎(ラピダス株式会社取締役会長)【佐藤優の頂上対決】」

佐藤優氏のインタビューに対して、ラピダスの会長の東哲郎氏は次のように回答している。

<佐藤 ラピダスが作る最先端半導体はどんな用途に使われるのですか。

東 例えば車の自動運転ですね。いまは高速道路で部分的な自動運転をするレベル3くらいですが、これが限られた地域での完全自動運転を行うレベル4、どこでも完全自動運転できるレベル5になっていくと、2ナノ級の半導体が入ったAIが必要になってきます。また、工場の自動化やロボットにも使えますし、医療分野での遺伝子治療、ワクチン開発・創薬でも不可欠です。それから量子コンピューターには必須です。

佐藤 非常に多くの分野で必要とされていく。

東 私どもは何にでも使える汎用型半導体ではなく、それぞれの用途に応じたカスタムメイドの半導体を作っていきます>

この対談だけではなくそれ以外の記事でも、ラピダスは、(TSMCがつくるような)汎用型半導体ではなく、「それぞれの用途に応じたカスタムメイドの半導体」をつくると言っている。しかし、これは大きな間違いである。東氏の発言からは、例えばTSMCなどのファウンドリが生産する半導体が汎用品のような印象を受けるが、TSMCは500社を超える設計を専門とする半導体メーカー(ファブレス)から生産委託を受けており、それぞれがカスタムメイドの半導体である。

基本的に、TSMCは特定用途向け半導体(Application Specific Integrated Circuit、ASIC)を製造しており、その中の集積度が大きいものをSystem on a chip(SOC)と呼んでいる。さらに、TSMCが最もたくさん製造するSOCが、米アップルのiPhone用プロセッサで、1年間に2.3億個以上つくる。2.3億個もつくるから汎用品かというと、これもれっきとしたASIC、つまりカスタムメイドの半導体である。

ファウンドリのビジネスでは、カスタムメイドの半導体(ASIC)をいかにたくさん集めて工場のキャパシテイを埋められるかが勝負のポイントである。TSMCは、12インチのシリコンウエハ換算で月産約130万枚の製造能力があるが、500社以上のファブレスからの生産委託で、工場の稼働率は常に100%近い。ラピダスの工場キャパシテイが月産2万枚程度と仮定すると(このキャパシテイは筆者の予測)、ラピダスは2万枚の工場すら埋まらないのではないか。というのは、ラピダスに生産委託するファブレスがいないと思うからだ。

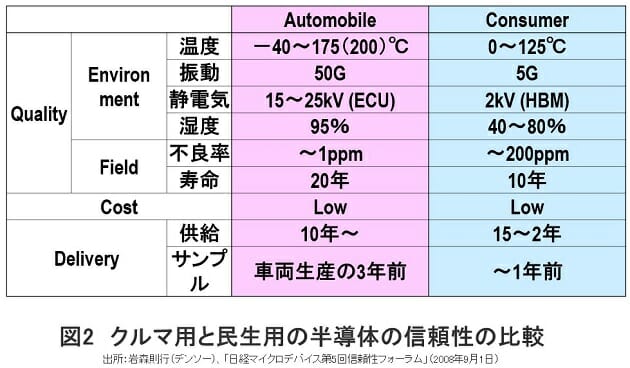

特に、東氏が挙げていた自動車用の半導体は、ラピダスが製造するのは無理だ。というのは、車載半導体には極めて厳しい信頼性が要求されるからだ(図2)。車載半導体の信頼性は、温度帯域、振動、静電気、湿度、不良率、寿命などについて、民生用とは桁違いに厳しい。その上、車載半導体は信頼性を担保するために、例えば1000工程のプロセスフローが構築されたら、1年間程度、安定稼働するかどうか様子を見る。そして安定稼働が確認できたら、「ライン認定」され、今後、装置もプロセスも一切変更できなくなる。果たして、月産2万枚程度のラピダスに、信頼性の厳しい車載半導体を製造することができるだろうか。また、ライン認定などされたら(ライン認定まで漕ぎつけられないだろうが)、月産2万枚のラインでは他の半導体をつくることができなくなるだろう。

3)『枚葉式で2度目のチャンスをつかむ、Rapidus小池氏』