ラピダス、税金から補助金5兆円投入に疑問…半導体量産もTSMCとの競合も困難

2023.07.07

ビジネスジャーナル

米国EE Timesは、imec(ベルギーの半導体研究機関)の年次イベントにてラピダス社長の小池淳義氏に単独インタビューを行った。そのインタビューで、小池氏は次のように回答している。

<小池氏と、100人を超える同氏のチームは、“一生に一度の挑戦”に挑んでいる。

小池氏は、20年前には軌道に乗せることができなかった日本のファウンドリー、トレセンティテクノロジーズを設立した人物だ。トレセンティテクノロジーズが失敗したのは、日立製作所(の半導体事業)とあまりにも密接に結びついていたからだと小池氏は語った。

同氏は、2回目のチャンスであるRapidusによって、「超短TATで顧客に製品を提供できるファウンドリーの立ち上げ」の実現を目指している。

小池氏は、「私のアイデアは、枚葉式の処理だ。つまり、ファブは在庫を一切持たないため、非常に緻密な製造を行うことでサイクルタイムを制御することができる」と述べる>

小池氏は、2000年頃に自身が立ち上げた日本のファウンドリのトレセンティテクノロジーズが失敗したのは、日立製作所(の半導体事業)とあまりにも密接に結びついていたからだと語っている。しかし、筆者の見解は異なる。このあたりは拙著『半導体有事』(文春新書)に詳細を記述したが、一言でいえば、トレセンティテクノロジーズが失敗したのは、「つくるものがなかった」からである。確かに、トレセンティテクノロジーズは、すべての装置を枚葉化し、1ロット13枚(通常は25枚)のウエハを30日で処理できるようにした(通常は2~3カ月)。また、超特急ロットを1週間で処理できるようにした。この超短TAT(Turn Around Time)が評判となり、2004年6月17日に、当時の皇太子殿下(現在の天皇陛下)が同社に視察に訪れたりした。ところが、同社は超短TATの半導体工場を構築したものの、つくるものがなく、ラインには閑古鳥が鳴くことになった。それが、同社が失敗に終わった最大の原因である。

そして今またラピダスで「超短TAT」を謳っている。前節の2)で論じた通り、ファウンドリの成否は、どれだけたくさんのファブレスの生産委託を集められるかがカギとなる。仮に「超短TAT」が実現しても、「TSMCよりチップ価格が高い」なら顧客はつかない。また、「超短TAT」でも、車載用の信頼性基準を満たさなければ、自動運転車用の半導体を製造することもできない。何だか、ラピダスの「超短TAT」は、またしても空振りに終わりそうな気配である。

半導体は大量につくってナンボ

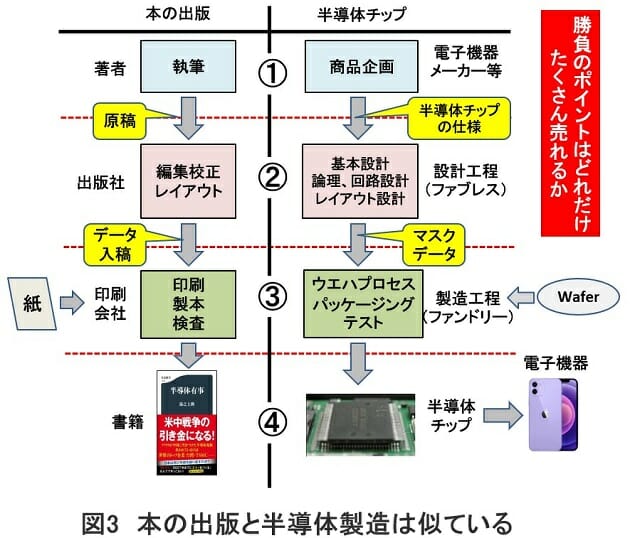

3つほどラピダス関係者の発言を取り上げ、筆者の意見を述べた。これ以外にも、連日ラピダスに関するニュースが報道されている。それらを読むと、どうもラピダスは「特殊な半導体をちょっとだけつくる」ように思われる。しかし、これは半導体のビジネスの基本から大きく逸脱しているといわざるを得ない。というのは、半導体のビジネスとは、汎用品だろうと、特殊用途だろうと、そのビジネスの本質は「大量につくってナンボ」ということにあるからだ。ここで、本の出版と半導体の製造を比較してみよう。この両者は、驚くほど工程やビジネスの仕組みが似ているからだ(図3)。

(1)本において著者が執筆する原稿は、電子機器メーカー、例えばアップルが新型iPhoneを企画することに相当する。著者は原稿を出版社に送る。一方、アップルはiPhoneを企画すると同時に、それに搭載する最先端のプロセッサの仕様を決める。

(2)原稿を受け取った出版社は本の企画を行い、編集をし、デザイナーがレイアウトをする。一方、プロセッサの仕様が決まったら、アップルはシステム設計及びアーキテクチャ設計と呼ばれる基本設計を行い、これを元に論理設計及び回路設計を行ってすべての機能をトランジスタの集積で表現する。さらに、チップ上のどこにトランジスタを配置し、トランジスタ同士をどのように配線するかレイアウト設計を行う。このレイアウト設計されたものをマスクデータという。