※大賞ランキングの集計・更新は1日1回(0時)です。また、最初のランキング更新は2日0時になるため、開催直後の24時間については前日の閲覧ポイント順で固定表示となります。

第9回キャラ文芸大賞 参加作品

灯台の猫と、嘘をつく少女

海沿いの町に住む高校生・澪は、灯台に住みつく白猫の声が聞こえる。

猫は澪の“嘘”を見抜き、彼女の心の奥にある後悔を揺さぶる存在だった。

転校生の遥斗が澪の秘密に気づき、二人は白猫の正体を探り始める。

しかし灯台の取り壊しが迫る中、白猫は突然姿を消す。

取り壊し前夜、白猫は澪に「最後の嘘をついてほしい」と告げる。

澪がその嘘を口にした瞬間、白猫は静かに消え、澪は初めて“本音”で未来と向き合う。

紅葉に消える恋

秋の山里で沙耶は、不思議な青年と出会う。彼は人懐っこく優しいが、どこか秘密を抱えている。交流を重ねるうちに心を通わせる二人。しかし秋祭りの夜、月明かりの下で青年の正体が露わになる。

文字数 30,005

最終更新日 2026.01.19

登録日 2025.12.31

第1章 あらすじ

秋田の山間にある現川村で、孤独に生きる妖怪・龍児は、東京から訪れた少女・綾香と出会い、初めて「恋」を知る。綾香の憂鬱な夏休みは、龍児との邂逅によって静かに動き出す。短くも濃密な時間の中で、龍児は人間に心を寄せていく。

かつて人間だった龍児は、雷による火災で命を落とす前、姉の美奈子に深く愛されていた。妖となった後、溺れた美奈子を救い、再び絆を結ぶ。同じ夏、龍児は麗とも出会い、大人の関係を経験する。

やがて綾香は妖の里を訪れ、龍児の育ての親である長老と対面。麗との過去を知り落ち込むが、すべてを夢のように忘れてしまう。龍児・綾香・美奈子・麗は、それぞれの想いを抱えながら夏休みを過ごす。

第2章 あらすじ

「25歳になった少女たちが、再び『あの夏』と向き合う——。」

綾香と美奈子が東京・五反田に帰郷したのを追い、龍児は人間の姿で「御神楽 龍児」と名乗り現れる。姉の弟として社会に溶け込み、夜の世界で修業を重ねる中、麗と再会。心を病んだ彼女を案じ、陰ながら支えようとする。

龍児はやがて才能を開花させ、「東京の風俗王」と称されるほどの成功を収める。百店舗以上を展開し、誠実な経営で業界の信頼を得るが、表舞台を避け、現場と人との絆を重んじる姿勢を貫く。魔術は自らのためには使わず、他者の幸福のためにそっと力を貸す。

時代の変化とともに事業を後進に託し、地域支援にも尽力。頂点の先で綾香と再会し、新たな人生へ踏み出す。現役を退いた龍児は、田舎で綾香と共に静かに暮らしながら、社会の片隅で人々を支える道を選ぶ。

これは、妖怪が人間の心に触れ、愛と共感を知り、真の幸福を見出していく物語。華やかな世界の裏にある誠実な哲学と、穏やかな人生の実りを描いた章である。

文字数 116,591

最終更新日 2025.12.15

登録日 2025.10.22

<あらすじ>

社会人3年目、彼氏なしの五条ニ子(ごじょうにこ)。

新人の教育係として指導するはめになるが上手くいかず残業尽くしの日々。

どうにかしたいと思っていた時、25歳の誕生日を機に特殊能力が身に付いた?!

現代もののお仕事女性のお話、のはず。

いろいろ修正しつつ、ちまちまと書いていく予定です。

お世話になってるアルファポリス様をただお祝いしたくて勢いでの投稿です。

いきわたりばったりのお見苦しい作品かもしれませんがご了承ください。m(_ _)m

文字数 16,813

最終更新日 2025.11.21

登録日 2025.10.31

「泥かぶりの子爵令嬢」と揶揄されるアルヴィスは、貴重な薬草の種を交換条件にヘイウッド伯爵の一夜限りのパートナーとして夜会に出席することに。ところが、その夜会で毒物事件が発生し犯人として捕縛されてしまう。

使われたのは「ナイトシェード」と呼ばれる、存在しないはずの伝説級の毒物。身に覚えのない罪で犯人に仕立てられたアルヴィスは、事件の真相を解明しようとするのだが、どうやらこの事件、一筋縄ではいかないらしい。

アルヴィスは事件の真相に気づき、真犯人を見つけることができるのだろうか。

ーーーーーーーーーーーーーー

12/6‐8 キャラ文芸ランキング1位ありがとうございました!

12/7 HOTランキング33位ありがとうございました!

12/21 キャラ文芸2位 ありがとうございました!

文字数 169,442

最終更新日 2025.01.01

登録日 2024.12.02

彼女の前に、道はない。彼女の後に、道ができる。

両親から様々な遺伝子と可能性を引き継いだ、最強を超える最凶な、とある女の子の「山椒は小粒でもピリリと辛い」を地でいく、(本人と一部の)笑いと(周囲の大多数の)涙溢れる、成長物語です。

【裏腹なリアリスト】の要所要所でいい味を出していた、美子・秀明夫婦の長女、美樹(よしき)が主人公の【裏腹~】スピンオフ作品。【半世紀の契約】後日談でもあります。

はっきり言ってコメディです。ちょっとシリアスだったり世知辛い話題が入っていたりしますが、コメディ以外の何物でもありませんので、そこの所をご了承の上、お読み下さい。カクヨム、小説家になろうからの転載作品です。

文字数 261,393

最終更新日 2017.12.19

登録日 2016.08.31

日本列島の、本土のど真ん中より、ちょっと外れた山間部に、人口千人に満たない集落がある。そこにある人材派遣会社 『なんでも屋』主な仕事は、農作業の手伝いや、敷地の手入れ、共働きの家庭の家事や育児の手伝いなど、日雇い仕事。それと、食堂?

社員は六名に、バイトが一名、その他臨時職員が数多?いる…

そんな、『なんでも屋』を中心にしたお話。

妖怪や神様との、スローライフのお話です。

*とある舞台を参考に書き始めたので、戯曲の様にセリフ多めの書き方になっています。

*どうしても動かせない事柄を出しているので、現代と少し食い違いのある表記をしている箇所があります。一昔前の話としてお読み下さいm(_ _)m

文字数 47,397

最終更新日 2026.01.17

登録日 2020.01.11

世界で最も偉大なタロット占い師とうたわれる向星鏡。

弟子の小乙女も世界中の若手タロット占い師のなかでもすば抜けた才能を持っていると評判だった。その小乙女が彼女のフォーチュンテリング・ルームで失踪した。小乙女の行方を探していた向星鏡のところに「チュイルリー宮殿の赤い男」のような謎の男が現れ、小乙女は、とあるカード世界にダイヴし、戻ってこれなくなっていると告げられた。向星鏡は、小乙女を救い出すために、自らも危険をかえりみずカード世界へダイヴした。そこはグレートリング、偉大なる指輪の世界だった。

文字数 36,953

最終更新日 2026.01.17

登録日 2025.12.26

憧れるんじゃなくて、憧れになりたい!

周囲に愛されたい(ちやほやされたい)榊部麗華は憧れだった王子様を目指す、造り物系コメディ。

文字数 16,379

最終更新日 2026.01.04

登録日 2025.12.30

*一話の文字数の修正につき完結ではなく連載中に戻っています。話を分割および追加するときに戻ってしまうそうです。修正が終わったらまた完結に戻します2025/8/31*

陰陽師と式鬼がタッグを組んだバトル対決。レベルの差がありすぎて大丈夫じゃないよね挑戦者。バトルを通して絆を深めるタイプのおはなしですが、カテゴリタイプとちょっとズレてるかな!っていう事に気づいたのは投稿後でした。それでも宜しければぜひに。

時は現代日本。現代社会で発生する負の感情により、妖怪やあやかしや妖魔が生まれ蔓延り、人々を脅かしていた。

陰陽師の末裔『鷹尾』は、鬼の末裔『魄』を従え、日本の妖魔監視機関【天魔波旬監視局】に所属して妖魔を倒す生業をしている。

とある日、妖魔と遭遇中に分家であり従妹の雪絵と鬼の末裔『魁』が現れて、決闘を申し込まれた。

勝者が本家となり式鬼を得るための決闘すなわち下剋上である。

この度は陰陽師ではなく式鬼の決闘にしようと提案されたため鷹尾は承諾した。

乗り気ではなかった魄だったが、魁が実の兄だという衝撃の事実を聞かされてしまい困惑する。

色々思うことはあるものの勝負に情けは必要ない。

ここに分家の下剋上を阻止する戦いの火ぶたが切って落とされた。

文字数 108,932

最終更新日 2025.08.31

登録日 2023.12.12

老夫婦で営んでいる小さな本屋の店主が病気を患った。寝込む店主に代わり、店主となったのは、老夫婦の一人娘の婿だった。娘の顔もほとんど見たことがなかった街の住人達は、突然降って湧いた話にあれやこれや噂を立てる。渦中にいる人物たちは、本当は人間ではなく、化けものだった。

文字数 21,663

最終更新日 2026.01.19

登録日 2025.06.28

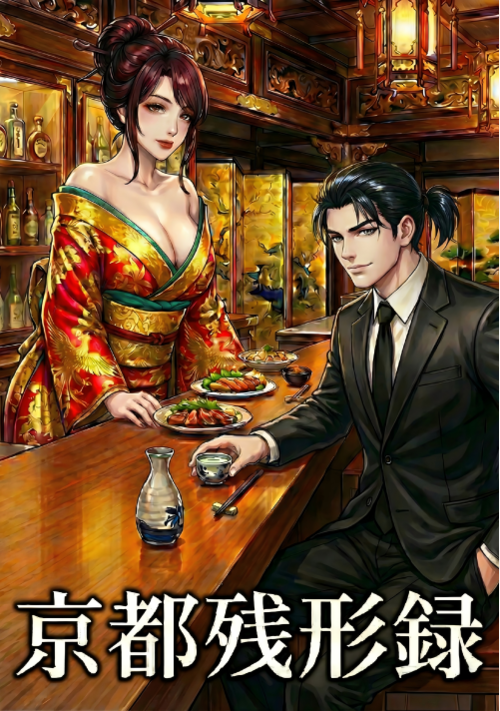

【連載中】京都 × 中華道士 × 絶品グルメ。

それは、あなたが捨てきれなかった「もう一人の自分」の物語。

古都・京都。

観光客が行き交う華やかな通りの裏側に、奇妙な「影」が這い回っているのをご存知ですか?

『残形(ざんけい)』。

それは幽霊でも妖怪でもない。

「あの時、こうしていればよかった」

「もっと完璧な自分でいたかった」

人間が抱える強烈な未練や見栄が、本体から剥がれ落ち、勝手に歩き出した「生きた影」だ。

そんな厄介な影を専門に扱う男が、一人だけいる。

劉立澄(リュウ・リーチェン)。

中国からふらりとやってきた、捉えどころのない青年道士。

彼は京都の街を歩き、美味しい京料理に舌鼓を打ちながら、誰かの心が生み出した「怪物」を、静かに、鮮やかに料理していく。

一話完結で描かれる、少し怖くて、とても温かい、魂の救済の記録。

今夜、あなたの背後にも「残形」が立っていませんか?

文字数 255,209

最終更新日 2025.12.18

登録日 2025.12.01

絃皇帝の治世、後宮に渦巻く嫉妬と陰謀の中、側室・佳春を守って命を落とした侍女・晩夏は、幽霊となって目を覚ます。目を開けた先は天でも地でもなく、埃っぽい一室。そこには、生き別れた双子の兄・夏生がいた。宦官として書庫に勤める兄に協力を求め、晩夏は幽霊として後宮の闇に立ち向かう。

書庫からの書類運搬、春画を使った門突破、迷子の末の盗み聞き――辿り着いたのは、佳春の出産を阻もうとする徳妃の陰謀だった。徳妃の差し入れた茶葉からは微量のイモリの黒焼きが検出され、三王子の病とも関係が疑われる。晩夏は徳妃の密談を盗み聞きし、希将軍に報告するが、皇帝の弟である将軍は立場上動けず、事態は緊迫の度を増していく。

やがて、希将軍の護衛・韓岳の活躍により、徳妃邸から禁書や調合法が押収され、陰謀は白日の下に晒される。だが、蘭家の関与を示す決定的証拠は見つからず、後宮の火種はくすぶり続ける。

そんな中、佳春が予定より早く産気づく。晩夏は侍女・一花の身体を借りて出産に立ち会い、無事に男児を取り上げる。その瞬間、彼女の心は満たされ、感謝の言葉とともに天へと旅立っていく。

これは、死してなお忠義を貫き、愛と誇りを胸に後宮を駆け抜けた一人の少女の、静かで温かな別れの物語。

そしてーー笑いと涙と干し饅頭と春画が交錯する、後宮幻想譚。

晩夏→希将軍→夏生の三角関係?も見どころ。

登場人物

晩夏…側室佳春の侍女22才 父親は謀反の罪を着せられ没落 元貴族

夏生…晩夏の生き別れた双子の兄。宦官で典籍に務める。

佳春…側室、位は嬪、妊娠中27才 名門佳家だが、母親が身分が低かった為、山里で隠されるように育つ。

絃皇帝…胡国の若き皇帝25才、第二王子、廃嫡になった兄(元皇太子)がいる。母親は死去。皇太后に育てられた。

希将軍…胡国の第四王子、独身24歳 絃皇帝を師事

徳妃…側室、名は蘭英26才 名家蘭家出身で佳家とは対立関係にある

賢妃…側室、名は瑤花18才 皇太后の姪

韓岳…希将軍の配下22才

皇太后…元皇太子の母親で絃皇帝の育ての母、絃皇帝の母親とは姉妹関係

文字数 36,179

最終更新日 2025.12.11

登録日 2025.12.04

【注意】この作品は社会では変人な俺は仙人見習い番外編です。

邪仙人になって数十年後の噺、

貯蓄をはたいて山を購入し、自然に囲まれた山奥で隠遁生活をする俺にある日の事。

自らを俺の娘だと名乗る奇妙な刺客に狙われることになる。

丁度退屈してきた日々だったので修行にもなるし、ほれいつでも命狙ってみな

文字数 87,525

最終更新日 2026.01.15

登録日 2024.11.26

文字数 117,253

最終更新日 2025.01.12

登録日 2021.08.01

【第6回キャラ文芸大賞奨励賞受賞】

宅配便で働く瑞穂が、突然出向を命じられた出張所は、山の上の神社前……

営業は月水金の週三日

一日の来店客は数えるほど

暇を持て余しながら夕刻、ふと見つけた見慣れない扉は、違う世界への入り口だった――!?

『あちら』と『こちら』が交わる時間にだけ営業する、狭間の宅配便屋

荷物はあちらの世界から、こちらの世界で暮らす『あやかし』たち宛てのもの

従業員は、コミュ力高いチャラめの美青年(実は性悪?)白狐と、見た目クールな家事完璧美青年(かなり辛辣!)烏天狗

これまで知らなかった世界にうっかり足を踏み入れてしまった瑞穂の、驚きの日々――

文字数 105,376

最終更新日 2021.02.09

登録日 2020.12.27

桜が丘高校の二年生にして天災(?)科学者の平賀源外。彼の実験と発明品が他の生徒に恐怖と破壊と殺戮をもたらし、高校を血と涙と笑いで染め上げる! そんな彼の傍若無人な暴走を止められるのは、幼馴染にして正統派科学者の同級生、織美江愛輝ただ一人だけだった。彼女は源外の悪魔の実験の犠牲者、桜井咲子を救うべく、己の研ぎ澄まされた知性と鍛え上げられた肉体を駆使して、狂気の科学者と化した源外と対峙するのであった。

属性 マンガオタ、アニオタ、特撮オタ、科学オタ、古典文学オタ、医学オタ、拳闘オタ、戦国オタ、お笑いオタ、その他。おっさんホイホイ。

(かなり以前に執筆した作品なので、時事ネタなどに多分に古いものが含まれていることをご了承ください)

※短編集②の方もご愛読していただければ幸いです。

文字数 75,644

最終更新日 2022.01.25

登録日 2021.12.30

※エントリーのため、途中で投稿

☆第9回キャラ文芸大賞エントリー(更新未定)

☆25周年アニバーサリーカップ参加作

☆ほのぼの妖怪解決グルメ旅行記。鬼神の調停官シズと、そのお供(お目付け役)の霊狼 が百鬼街道という架空の街道を旅する話

〈あらすじ〉

「百鬼街道」。五畿八道とは別に存在する街道。霊道とも鬼門とも呼ばれ、異形達の通り道となっていた。

異形の通り道には厄介ごとがつきもの。

そこで二十五年に一度、天界より調停官が派遣され、人と異形の仲裁にあたっていた。

シズ:25年に一度、天界から派遣される調停官。鬼神の女性。

:シズのお供。霊狼。しゃべる。

文字数 1,123

最終更新日 2025.11.07

登録日 2025.11.07

文字数 16,752

最終更新日 2023.01.18

登録日 2022.12.16

十七歳の少女、ヘルツは「素手・素足で触れたものを宝石にしてしまう」という能力を持っている。対象が草木だろうが水だろうが、命ある生き物だろうが関係なく。

ヘルツはその力を使い、自身が住む街――「宝石の恵み」という意味の名前を持つ〈エーデルゼーゲン〉の他の住民を宝石に変えていた。濁った暗い色の冷たいものではなく、あたたかみのあるものを探すために。彼女はそれを、“命の宝石(ヴァルミュート)”と呼ぶ。

果たして彼女が探しものをする理由とは。

そして、その過程の中で紡ぐ物語とは……。

文字数 49,751

最終更新日 2026.01.03

登録日 2025.12.30

時は明治――文明開化華やかなりし頃、それはまだ、闇夜にあやかしが跋扈する時代でもあった。

双子の弟 望(のぞむ)と二人きりで暮らす十四歳の少女 朔(さく)は、幼い頃からあやかしの気配を感じる体質で、それを退ける術を、そうとは知らず亡き母から教わっていた。

ある日、二人の前に、それぞれ異なる方法であやかしを祓うことを生業とする、光流(こうりゅう)と天晴(てんせい)という男たちが現れる。

二人は、名門華族 月照院家の血を引く子どもを捜しており、双子は記憶にも残っていない亡父の実家へと招き入れられる。

そこでの生活は、これまでとは天地の差で、まるで違う世界へ迷いこんだかのよう。

女学校、鹿鳴館、ダンスパーティ―、ドレス。

夢のような世界で、朔は次第に淑女として磨かれていき……

しかしそこでも、朔はあやかしの気配を感じる。それはいっそ、これまでよりも頻繁で強い。

光流たちの説明によると、あやかしは人間の赤ん坊とあやかしの子どもをとりかえ、人間と見分けがつきにくいように育てさせる習性があるらしい。

「とりかえ子」と呼ばれる子供たちは、裕福な暮らしが約束されている華族に、特に多い。

誰がそうであるか判然としない中、朔の周囲では次々と不思議な事件が起こり――

明治×あやかし×和風ファンタジー

即席お嬢さまの異能バトル

文字数 28,370

最終更新日 2022.01.27

登録日 2021.12.31

25周年アニバーサリー用〔第9回キャラ文芸大賞の方に移行しました〕です、25周年の順位を見ただけで、すでにエントリー締め切り前に落選濃厚気分ですが(25周年アニバーサリーランキングが、120位くらいまで日を追って下降する状況を、いったいどうしろと?) 50位以内に入っていないと、すでにコンテストは敗北です。

表紙はAI生成イラストの怪獣少女です

作中に登場する単語〔人名〕

マンコ・カパック

またはマヤ・マンコについて念のために

(ケチュア語: Manqu Qhapaq・Ayar Manqu、西: Manco Cápac・Ayar Manco、1200年前後)の、インカ神話によるクスコ王国の初代国王の名前です……マンコ・カパック、別に変な意味はありません……たぶん

後付けテーマ

「実の子供でも、生まれ育った環境が違えば別の生き物」

【大雑把なあらすじ】

『怪獣ノート』に子供の時に描いた、怪獣や怪人が実体化して侵略してきたら……描いた本人が巨大ヒーローや等身ヒーローになって怪獣や怪人と闘わなくてはならなくなったら?

そんなストーリーです、地球から25光年離れたこと座ベガのクスコ星系から、主人公の25歳誕生日の前日に娘を名乗る少女が現れます。

★アルファポリスの定義

一般的な文芸小説とは異なり、主人公やその周囲を取り巻く登場人物のキャラクターが漫画やアニメのように個性的で、また、少し変わった舞台設定に特徴のある文芸小説ジャンルを「キャラ文芸」として定義しました

カテゴリー設定が『SF』か『キャラ文芸』か『ライト文芸』か悩むところです……この三つのどれかだとは思いますが。SFから外れてきたような気も

六万文字いくかな?(なんとかなりました)

一話ごとのワンエピソード連作品です

文字数 69,359

最終更新日 2025.11.25

登録日 2025.10.12

天災科学者源外君の日曜日。それは破壊と殺戮と陰謀渦巻く、いわゆる狂気の実験の時間であった。学友たちが海や山や川やゲーセンに繰り出している頃、彼は研究室に引きこもり、相も変わらず世界を破壊と殺戮と混沌と、わずかばかりの進歩のために研究に没頭しているのだ。そんな彼を溢れんばかりの愛と、それを凌駕する大いなる不安と恐怖で見つめる天才美少女科学者愛輝さん。それは科学に魂を売った故、世界一冷血な性格の彼女が、唯一人間性を発露できる時間でもあった。そんな二人の恋愛ギャグSFロマン。ぜひご賞味ください。

※「メカメカパニックin桜が丘高校①」の短編集です。前作を気に入ってくれた読者の方、ぜひ、ご一読を。未読の方はぜひ①の方からお読みください。

文字数 29,565

最終更新日 2022.03.04

登録日 2022.02.17

ハァ~イ、わたし、コニー・エッフェル。二十歳。シンドウ重工で秘書を務めているんだけど、上司で会長のお孫さんの新藤秀一郎さんから求婚されちゃって。わたし、待ってましたって感じでお受けしたのですが。二人揃ってわたしの両親に挨拶に行く途中、乗機した旅客機がハイジャックされちゃって。わたし、こう見えてもSPの資格持ってて、腕に自信があったから、ハイジャック犯と一戦交えてみたのですけど、残念ながら多勢に無勢で。結局、拘束されちゃったのよねえ。燃料補給のため駐機したトルネシア共和国で、アムリア軍の特殊部隊が人質確保のために機内に突入してきて。わたしと秀一郎さん、この先、いったいどうなっちゃうの?

文字数 219,523

最終更新日 2021.12.25

登録日 2021.09.16

文字数 143,057

最終更新日 2023.07.31

登録日 2023.06.18

三十年前の無差別殺人事件で父を亡くした岸涼介は、尊敬していた父の後を追うように警察に入り、その後NPO団体職員兼探偵となる。涼介は心療内科の患者や料理人の雄一に関わるトラブルを調査していた。食品の産地偽装がばれて雄一の勤める料理店が潰れ、店のオーナーの河原圭殺と雄一が事件に巻き込まれる。涼介は警察時代のかつての上司「藤堂」などを頼り情報を得る。圭の店は麻薬などの密輸入に関わり、そこから抜け出すために圭は産地偽装をわざと行って店を廃業に追い込んだが、政治家やヤクザと手を組んでいたある男が裏にいることをあぶり出していた。様々な事件が入り組んだ事件の結末は?

文字数 134,891

最終更新日 2023.12.09

登録日 2023.12.01

謎を解きたい!でも解けない!そんな幼なじみ水都恋(みとれん)と、いつも付き合わされる綾里七瀬(あやさとななせ)。

謎が解けない幼なじみによって、七瀬は今日も日常の謎解きに巻き込まれる!

文字数 114,048

最終更新日 2025.02.19

登録日 2022.08.06