歴史・時代 小説一覧

1

(わたくしを、斯様にも想ってくれるのか、この子は……。)

「私の夢がかなうとすれば、それを姫さまに、見ていただきたかった……!」

「約定じゃよ、新三郎どの。」

本編完結。番外編連載中です。

戦国・永禄年間の北奥州・津軽。

蝦夷代官家の三男坊の少年、蠣崎天才丸(のちの新三郎慶広)と、名族浪岡北畠氏の姫君の、恋と戦いの物語。

少年が迷路の果てに見るのは、地獄か、極楽か。

蝦夷島自立の野望を秘めた父の思惑で、故郷松前を離れ、北奥州きっての名族の本拠地・浪岡城に送り込まれた数え十三歳の聡明な少年は、迷路のごとく入り組んだ城のなかで、城の構造そのものの複雑な人間関係に触れることになる。謎めいた陰のある姫君に仕える日々。やがて天才丸は、姫と忌まわしい過去を共有するらしい美貌の青年武将に、命がけの戦いを挑む羽目にもなった。

やがて元服し、猶子として「御所さま」に認められた天才丸改め新三郎は、次第に姫さまと心通わせるが、蝦夷島の実家での悲劇に、さらには浪岡城と浪岡北畠氏をゆるがす惨劇「川原御所の乱」とそれに続く内紛にしたたかに翻弄される。

傾いていく浪岡北畠氏の本拠地で、新三郎 とさ栄姫の二人は齢も身分も越えて、身も心も寄り添わせていくのだが……

文字数 595,394

最終更新日 2026.01.20

登録日 2023.05.14

2

私の先祖は日露戦争の奉天の戦いで若くして戦死しました。

日本政府の定めた徴兵制で戦地に行ったのでした。

日露戦争が始まったのは明治37年(1904)2月6日でした。

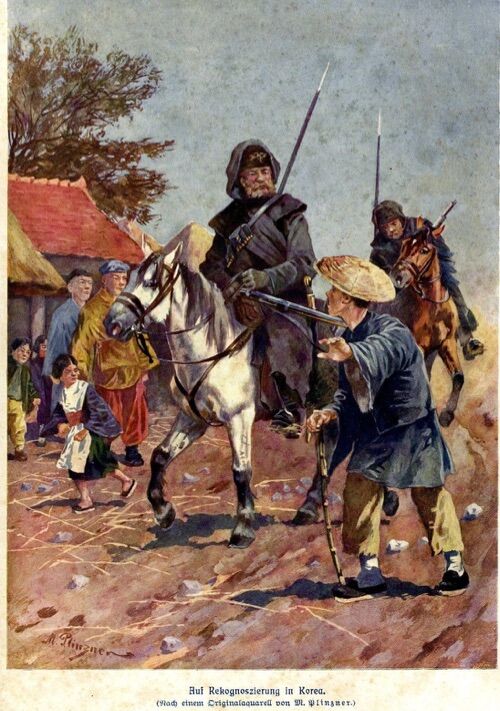

帝政ロシアは清国の領土だった中国東北部を事実上占領下に置き、さらに朝鮮半島、日本海に勢力を伸ばそうとしていました。

日本はこれに対抗し開戦に至ったのです。

ほぼ同時に、日本連合艦隊はロシア軍の拠点港である旅順に向かい、ロシア軍の旅順艦隊の殲滅を目指すことになりました。

ロシア軍はヨーロッパに配備していたバルチック艦隊を日本に派遣するべく準備を開始したのです。

深い入り江に守られた旅順沿岸に設置された強力な砲台のため日本の連合艦隊は、陸軍に陸上からの旅順艦隊攻撃を要請したのでした。

この物語の始まりです。

『神知りて 人の幸せ 祈るのみ

神の伝えし 愛善の道』

この短歌は私が今年元旦に詠んだ歌である。

作家 蔵屋日唱

文字数 209,082

最終更新日 2026.01.20

登録日 2025.10.24

3

前老中田沼意次から引き継いで老中となった松平定信は、厳しい倹約令として|寛政の改革《かんせいのかいかく》を実施した。

第8代将軍徳川吉宗によって実施された|享保の改革《きょうほうのかいかく》、|天保の改革《てんぽうのかいかく》と合わせて幕政改革の三大改革という。

松平定信は厳しい倹約令を実施したのだった。江戸幕府は町人たちを中心とした貨幣経済の発達に伴い|逼迫《ひっぱく》した幕府の財政で苦しんでいた。

幕府の財政再建を目的とした改革を実施する事は江戸幕府にとって緊急の課題であった。

この時期、各地方の諸藩に於いても藩政改革が行われていたのであった。

そんな中、徳川家直参旗本であった緒方清左衛門は、己の出世の事しか考えない同僚に嫌気がさしていた。

清左衛門は無欲の徳川家直参旗本であった。

俸禄も入らず、出世欲もなく、ただひたすら、女房の千歳と娘の弥生と、三人仲睦まじく暮らす平穏な日々であればよかったのである。

清左衛門は『あらゆる欲を捨て去り、何もこだわらぬ無の境地になって千歳と弥生の幸せだけを願い、最後は無欲で死にたい』と思っていたのだ。

ある日、清左衛門に理不尽な言いがかりが同僚立花右近からあったのだ。

清左衛門は右近の言いがかりを相手にせず、

無視したのであった。

そして、松平定信に対して、隠居願いを提出したのであった。

「おぬし、本当にそれで良いのだな」

「拙者、一向に構いません」

「分かった。好きにするがよい」

こうして、清左衛門は隠居生活に入ったのである。

文字数 46,180

最終更新日 2026.01.19

登録日 2025.11.08

4

お江戸の町に、一匹の妖かしを連れた男がフラリと現れる。

大きな不幸に嘆き悲しむ人の前に。大きな不幸に見舞われた家の前に。

その優男は、フラリと現れる。

『その因果の糸、俺ァ、断ち切れるが、どうしやす?』

男の言葉に頷けば、悲しみを引き起こす因果の糸は断ち切られる。

どこまでも過去を遡って。

ただし……。

因果の糸に絡まっているのは、不幸だけじゃあない。

幸せだった思い出も、一緒に断ち切られることになる。

男に出会った人が選ぶ運命の選択は?

男が糸を断ち切って歩く目的とは?

男が連れている妖かしにも、何やら事情がありそうで……。

文字数 45,842

最終更新日 2026.01.19

登録日 2025.12.31

5

〜忠義は執着へ、守護は檻へ。孤独な義経と影の弁慶が辿り着く残酷な「完成」〜

衣川の地で主を守る弁慶がたどり着いた、残酷な「完成」とは……。

史実や通説の大枠を骨格としつつ、人物の情念を徹底的に掘り下げる物語。

五条の大橋で少年に打ち据えられた弁慶は、彼を主と仰ぎ身を差し出す。だが主は、孤独という名の欠落を抱えていた。主が求めるのは家来でも忠義でもなく、生身の「父」という幻影だった。

次々と生身の「父」の影を追い求める主を追いながら、弁慶は主の影となり、盾となり、やがて「守る」という言葉の意味を別の形に変えていく。

情念で読み解く、源義経と武蔵坊弁慶の静かなメリーバッドエンド。

※基本的には毎日更新です。

文字数 9,428

最終更新日 2026.01.19

登録日 2026.01.19

6

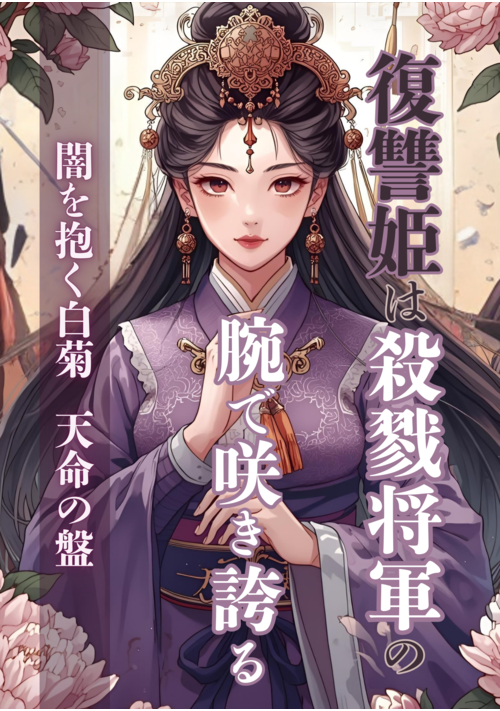

姉の仇を討つため、白楊国の公主・玉蓮(ぎょくれん)は自国の第一将、「殺戮将軍」赫燕(かくえん)の軍門に降り、復讐の「刃」となることを決意する。

大陸最強の騎馬隊を擁する赫燕軍は、血に飢えた獣の巣。

その頂点に君臨する赫燕は、息を呑むほどに美しく、残酷なまでに猛々しい男だった。

野獣の巣で牙を研ぐ玉蓮の前に、敵国の英雄『天才軍師』崔瑾(さいきん)が現れて——

嫉妬と独占欲が火花を散らす盤上で、二人の英雄は彼女の「生」を願い、壮絶な最後の一手を打ち込む。

すべてが灰に帰す王都で、玉蓮が選び取る未来とは。

愛と復讐が交錯する、中華大河ロマンファンタジー。

文字数 43,708

最終更新日 2026.01.19

登録日 2026.01.11

7

8

日本橋の袂、湯気の向こうに映る江戸の人間模様。

文化四年、江戸。夜の静寂に包まれた日本橋で、一台の夜鳴き蕎麦屋「清吉」に灯がともる。 店主は、寡黙な職人。茹で上げる蕎麦の音と出汁の香りに誘われ、今夜も暖簾をくぐる者たちがいた。

愚痴をこぼす同心、ささやかな祝いを分かち合う老夫婦、故郷を懐かしむ上方者、そして袖口に不穏な汚れをつけた訳ありの男……。 店主は何も聞かず、ただ淡々と蕎麦を差し出す。

冬の夜から春一番が吹く頃まで。 風鈴の音とともに流れる、切なくも温かい十の物語。 一日の終わりに、江戸の粋を味わう「蕎麦」の人情連作短編。

全10話。完結済みです。毎日20時頃に一話ずつ公開していきます。

文字数 5,728

最終更新日 2026.01.19

登録日 2026.01.14

9

戦国乱世、不屈の魂が未来を掴む!

これは三河の弱小国主から天下人へ、不屈の精神で戦国を駆け抜けた男の壮大な物語。

幾多の戦乱を生き抜き、不屈の精神で三河の弱小国衆から天下統一を成し遂げた男、徳川家康。

本作は家康の幼少期から晩年までを壮大なスケールで描き、戦国時代の激動と一人の男の成長物語を鮮やかに描く。

家康の苦悩、決断、そして成功と失敗。様々な人間ドラマを通して、人生とは何かを問いかける。

今川義元、織田信長、羽柴秀吉、武田信玄――家康の波乱万丈な人生を彩る個性豊かな名将たちも続々と登場。

家康との関わりを通して、彼らの生き様も鮮やかに描かれる。

笑いあり、涙ありの壮大なスケールで描く、単なる英雄譚ではなく、一人の人間として苦悩し、成長していく家康の姿を描いた壮大な歴史小説。

戦国時代の風雲児たちの活躍、人間ドラマ、そして家康の不屈の精神が、読者を戦国時代に誘う。

愛、友情、そして裏切り…戦国時代に渦巻く人間ドラマにも要注目!

歴史ファン必読の感動と興奮が止まらない歴史小説『不屈の葵』

ぜひ、手に取って、戦国時代の熱き息吹を感じてください!

文字数 1,128,245

最終更新日 2026.01.19

登録日 2024.05.03

10

中世近世史を研究する大学講師だった男は、過労の末に倒れ、戦国時代へと転生する。

目覚めた先は、近江・長浜城。

自らの父は、豊臣秀吉の弟にして政権の屋台骨――豊臣秀長。

史実では若くして病没し、豊臣政権はやがて崩れ、徳川の時代が訪れる。

そして日本は鎖国へと向かい、発展の機会を失う。

「この未来だけは、変える」

冷静で現実主義の転生者は、武ではなく制度と経済で歴史を動かすことを選ぶ。 秀長を生かし、秀吉を支え、徳川を排し、戦国を“戦”ではなく“国家設計”で終わらせるために。

これは、剣ではなく政で天下を取る男の物語。

「民が富めば国は栄え、国が栄えれば戦は不要となる」 豊臣政権完成を目指す、戦国転生・内政英雄譚。

※小説家になろうにも投稿しています。

文字数 23,009

最終更新日 2026.01.19

登録日 2026.01.16

11

忍者というものは、江戸の世になってほとんど意味を失ったと言われる。徳川が実現させた泰平には、もはや必要なかった。

けれど、本当にそうだったのだろうか?江戸にも、命を賭して「忍ぶ」者は存在したはずだ。

彼らの名を、「御庭番」という。

江戸幕府8代将軍徳川吉宗は、紀州からの旅路に伴ってきた者たちを選び、御庭番の職を与えた。彼らは決して目立つことなく、されどすべてを隠すこともなく、江戸のため徳川のため、そして自分の未来のために生きていた。

そのうちの1人、藤浦真鈴。彼女もまた、花の江戸で忍ぶ者としての矜持を抱いた。強くありたいと願う意志の裏にあるのは、幼き日の記憶と、自分自身への消えない疑問。そして真鈴を支える者たちも、それぞれに守りたいものがあった…。

江戸を舞台に、剣に生きることを選んだ少女の成長を描く青春時代小説。

文字数 7,546

最終更新日 2026.01.19

登録日 2025.12.26

12

才谷梅太郎が坂本龍馬を語るという不可思議な物語です。文久二年の十月、江戸から伏見奉行所へ派遣された獄医の才谷梅太郎は、脱藩浪士の坂本龍馬と出会う。二人の『坂本龍馬』の運命が交わるとき――日の本は大きく変わり、一人の男が死ぬ。

文字数 39,465

最終更新日 2026.01.19

登録日 2023.05.31

13

14

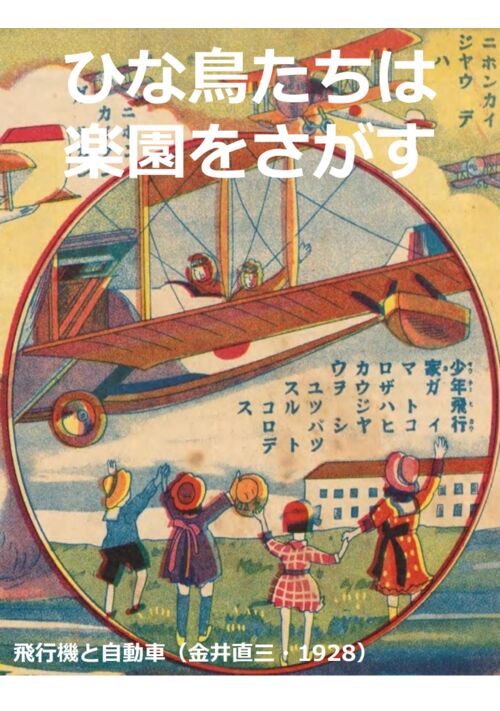

後の大戦で無敵のパイロットになる市(いち)。

彼は幼いときに両親を惨殺される過去を背負っていた。

* * *

市は事件の直後から満洲にわたり、伯父の庇護のもとで成長するとともに、満洲事変という動乱の中でパイロットへの道を歩む。

一方、幼なじみの涼子(りょうこ)は五歳の彼と”婚約”するが、彼が満洲に旅立ったことで生き別れになってしまう。そしてさらに関東大震災に直面し大切な家族を失う。

この物語では、市が天才パイロットに成長する過程と、行き別れた二人の”婚約者”が再会するまでを描く。

本格歴史小説。AI非使用

(約19万字で完結。アルファポリス版が最新版です)

*この作品は史実をベースにしたフィクションです。主人公やそれに関わる人々・できごとは全てフィクションです。

*書影画像は『飛行機と自動車』金井直三1928.11(再版:1931.5). 国立国会図書館デジタルコレクション https://dl.ndl.go.jp/pid/1873766 (著作権保護期間満了)から引用させていただきました。

文字数 142,642

最終更新日 2026.01.19

登録日 2025.11.13

15

「俺はお前に見合う男になって必ず帰ってくる。それまで待っていてくれ」

身分という壁に阻まれながらも自らその壁を越えようと抗う。

たとえ一緒にいられる“時間”を犠牲にしたとしても――

「いつまでも傍で、従者として貴方を見守っていく事を約束します」

ただ傍にいられる事を願う。たとえそれが“気持ち”を犠牲にする事になるとしても――

時は今から1000年前の平安時代。

ある貴族の姫に恋をした二人の義兄弟がいた。

姫を思う気持ちは同じ。

ただ、愛し方が違うだけ。

ただ、それだけだったのに……

「どうして……どうしてお主達が争わねばならぬのだ?」

最初はただ純粋に、守りたいものの為、己が信じ選んだ道を真っ直ぐに進んでいた3人だったが、彼等に定められた運命の糸は複雑に絡み合い、いつしか抗えない歴史の渦へと飲み込まれて行く事に。

互いの信じた道の先に待ち受けるのは――?

これは後に「平将門の乱」と呼ばれる歴史的事件を題材に、その裏に隠された男女3人の恋と友情、そして絆を描く物語。

文字数 524,605

最終更新日 2026.01.19

登録日 2022.12.18

16

19

予知能力があるとされる妖怪『件』と秀吉の話です

本能寺の変が起こることを件の予知によって知った黒田官兵衛が、

中国大返しを行い秀吉を天下人にするまでの物語です

文字数 54,637

最終更新日 2026.01.19

登録日 2025.08.25

20

慶長十六年、二条城。

老獪な家康との会見に臨んだ豊臣秀頼は、時代の風が冷たく、そして残酷に吹き抜けるのを感じていた。

誰もが「豊臣の落日」を避けられぬ宿命と予感する中、若き当主だけは、滅びへと続く血塗られた轍(わだち)を拒絶する「別の道」を模索し始める。

母・淀殿の執念、徳川の冷徹な圧迫、そして家臣たちの焦燥。

逃れられぬ包囲網の中で、秀頼が選ぶのは誇り高き死か、それとも――。

守るべき命のため、繋ぐべき未来のため。

一人の青年が「理」を武器に、底知れぬ激動の時代へと足を踏み出す。

文字数 125,200

最終更新日 2026.01.19

登録日 2026.01.01

21

天明三年――浅間山が火を噴いた。

神の怒りに触れたかのように、黒い灰は空を塞ぎ、郷も田畑も人の営みも、容赦なく呑み込んでいく。噴火と飢饉が藩を蝕み、救いを求める声の裏で、名もなき影が蠢いた。灰の夜を踏むのは、血も温もりも失った“黒屍人”。誰が、何のために――。

その災厄に呼応するように、忍びの郷に封じられていた「十二輝の干支の珠」が、ひとつ、またひとつと眠りから解かれる。

珠は器を選び、器は力に喰われ、力は人を裏返す。

伊賀と甲賀の長い因縁、奪われる珠、引き裂かれる同胞。

そして、灰の国で拾い集められていく十二の輝きが揃う時、世界の秩序そのものが――動き出す。

文字数 268,166

最終更新日 2026.01.19

登録日 2025.12.05

22

23

わたしは、以前、甲斐国を観光旅行したことがある。

何故、甲斐国なのか?

それは、日本を象徴する富士山があるからだ。

さて、今回のわたしが小説の題材にした『甲斐の虎•武田信玄と軍師•山本勘助』はこの甲斐国で殆どの戦国乱世の時代を生き抜いた。そして越後の雄•上杉謙信との死闘は武田信玄、山本勘助にとっては人生そのものであったことだろう。

そんな彼らにわたしはスポットライトを当て読者の皆さんに彼らの素顔を知って頂く為に物語として執筆したものである。

なお、この小説の執筆に当たり『甲陽軍鑑』を参考にしていることを申し述べておく。

それでは、わたしが執筆した小説を最後までお楽しみ下さい。

読者の皆さんの人生において、お役に立てれば幸いです。

文字数 17,994

最終更新日 2026.01.19

登録日 2026.01.18

24

【毎週月曜07:20投稿】

4巻は、序盤は「推理もの」、中盤から後半は「ロマンスもの」が展開されます。

・サンティアゴで起こる「事件」と「裁き」

・ニドス家の兄妹の「行く末」

・イネスとバルディビアとの「出逢い」と「結末」

大きく分けてこの様な展開になってます。

-------------------

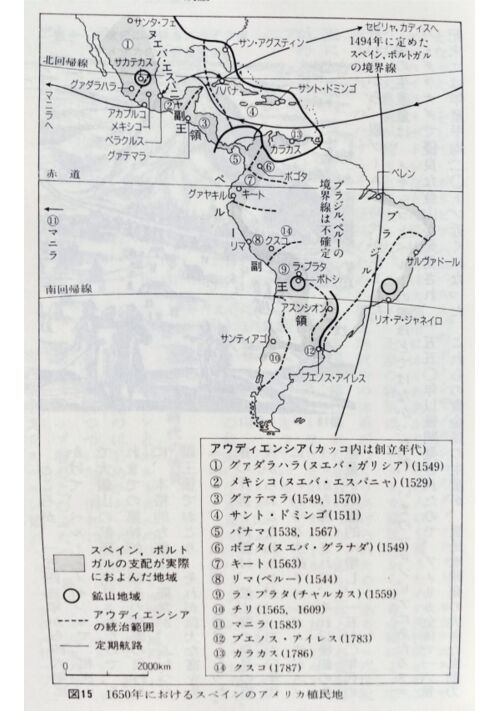

1500年以降から300年に渡り繰り広げられた「アラウコ戦争」を題材にした物語です。

マプチェ族とスペイン勢力との激突だけでなく、

スペイン勢力内部での覇権争い、

そしてインカ帝国と複雑に様々な勢力が絡み合っていきます。

※ 現地の友人からの情報や様々な文献を元に史実に基づいて描かれている部分もあれば、

フィクションも混在しています。

動画制作などを視野に入れてる為、脚本として使いやすい様に、基本は会話形式で書いています。

HPでは人物紹介や年表等、最新話を先行公開しています。

公式HP:アラウコの叫び

youtubeチャンネル名:ヘロヘロデス

insta:herohero_agency

tiktok:herohero_agency

文字数 1,422

最終更新日 2026.01.19

登録日 2026.01.19

25

私は二人の方々の神憑りについて、今から25年前にその真実を知りました。

この方たちのお名前は

大本開祖•出口なお(でぐちなお)、

神典研究家で画家でもあった岡本天明(おかもとてんめい)です。

この日月神示(ひつきしんじ)または日尽神示(ひつくしんじ)は、神典研究家で画家でもあった岡本天明(おかもとてんめい)に「国常立尊(国之常立神)という高級神霊からの神示を自動書記によって記述したとされる書物のことです。

昭和19年から27年(昭和23・26年も無し)に一連の神示が降り、6年後の昭和33、34年に補巻とする1巻、さらに2年後に8巻の神示が降りたとされています。

その書物を纏めた書類です。

この書類は神国日本の未来の預言書なのだ。

私はこの日月神示(ひつきしんじ)に出会い、研究し始めてもう25年になります。

日月神示が降ろされた場所は麻賀多神社(まかたじんじゃ)です。日月神示の最初の第一帖と第二帖は第二次世界大戦中の昭和19年6月10日に、この神社の社務所で岡本天明が神憑りに合い自動書記さされたのです。

殆どが漢数字、独特の記号、若干のかな文字が混じった文体で構成され、抽象的な絵のみで書記されている「巻」もあります。

本巻38巻と補巻1巻の計39巻が既に発表されているが、他にも、神霊より発表を禁じられている「巻」が13巻あり、天明はこの未発表のものについて昭和36年に「或る時期が来れば発表を許されるものか、許されないのか、現在の所では不明であります」と語っています。

日月神示は、その難解さから、書記した天明自身も当初は、ほとんど読むことが出来なかったが、仲間の神典研究家や霊能者達の協力などで少しずつ解読が進み、天明亡き後も妻である岡本三典(1917年〈大正6年〉11月9日 ~2009年〈平成21年〉6月23日)の努力により、現在では一部を除きかなりの部分が解読されたと言われているます。しかし、一方では神示の中に「この筆示は8通りに読めるのであるぞ」と書かれていることもあり、解読法の一つに成功したという認識が関係者の間では一般的です。

そのために、仮訳という副題を添えての発表もありました。

なお、原文を解読して漢字仮名交じり文に書き直されたものは、特に「ひふみ神示」または「一二三神示」と呼ばれています。

縄文人の祝詞に「ひふみ祝詞(のりと)」という祝詞の歌があります。

日月神示はその登場以来、関係者や一部専門家を除きほとんど知られていなかったが、1990年代の初め頃より神典研究家で翻訳家の中矢伸一の著作などにより広く一般にも知られるようになってきたと言われています。

この小説は真実の物語です。

「神典日月神示(しんてんひつきしんじ)真実の物語」

どうぞ、お楽しみ下さい。

『神知りて 人の幸せ 祈るのみ

神の伝えし 愛善の道』

文字数 428,334

最終更新日 2026.01.19

登録日 2025.11.05

26

16世紀初頭、新大陸サントドミンゴに若き次男アルバロ・デ・モリーナが到着する。陽気な笑顔の裏に「勝った側だけが正義だ」と信じる冷徹さと、兄の妻イサベルへの秘めた想いを抱えた男である。兄フアンのインヘニオとインディオ村、黒人奴隷たちを託されたアルバロは、暴力ではなく数字と制度を組み替えることで労働と飢えを「料理」していく。死者の数を減らしながら利益を増やし、修道士ラス・カサスにさえ一目置かれる一方、イサベルとの距離は少しずつ危うく縮まっていく。

やがてメキシコでの黄金の噂が届き、アルバロは家族と黒人夫婦ルシアとトマス、弟たちを引き連れてユカタンへ向かう。ポトンチャン上陸戦やタバスコ川での戦いを切り抜ける中で、マヤ語とナワトル語を操る若い妻チャックニクを迎え、彼女を通訳兼参謀として側に置く。スペイン人・黒人兵・先住民が入り交じる奇妙な隊商は、やがて湖上の大都市テノチティトランに招かれ、皇帝モクテスマ二世の「客将」として黒色火薬と大砲を差し出すことになる。

しかしアステカ帝国の西南では、銅の槍を振るうタラスコ王国が国境砦オストゥマを圧迫していた。モクテスマの密命を受けたアルバロは、黒人兵とアステカ兵、数十頭の馬、20門の大砲を率い、バルサス川をさかのぼる苛酷な行軍に挑む。渓谷に砲をつり下ろし、カヌーで川を遡航し、飢えと疲労にあえぎながらも、ついに砦の眼前でタラスコ軍を石弾の雷雨で粉砕し、将軍たちとその妻を人質として手中に収める。

湖の都で得た黄金と西南の戦場で得た人質と牧場地。アルバロはそれらを巧みに組み合わせ、モクテスマとスペイン王権のあいだに自らの立場を穿ち込んでいく。インディオの死者を減らす施策も、兄嫁と現地妻への歪んだ愛情も、すべては「石の王冠」を頭に載せるための計算に過ぎない。新大陸の血と金と信仰を材料に、世界をほくそ笑みながら料理しようとする大悪党の第一幕である。

文字数 345,775

最終更新日 2026.01.19

登録日 2025.12.01

27

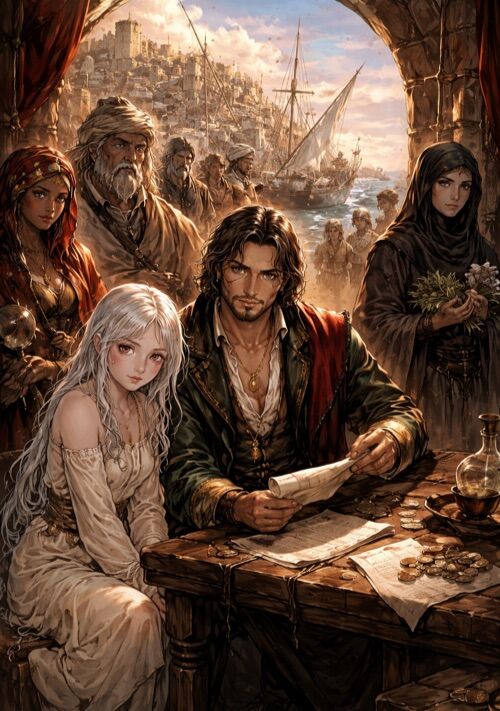

-作品概要-

15世紀半ば。

黒海交易都市カッファを拠点に活動する、

一人の奴隷商人ラウロと、彼の商館に集う人々の物語。

主人公ラウロは、

かつて奴隷として売られ、生き延びた過去を持つ。

彼は奴隷制度を否定しない。

同時に、それを正当化もしない。

彼の商いは、残酷で、現実的で、非倫理的ですらある。

だが彼は、「人を人として扱わないこと」だけには、

最後まで慣れない。

ラウロは自らをこう定義する。

「自分は、奴隷たちの骸の上に座る罪人だ」と。

黒海と地中海を舞台に、

区切られた世界の境界線で生きる人々が、

国・宗教・身分・思想といった

様々な“境界”を越えて交差していく、歴史群像譚。

〜あらすじ〜

1450年前後。

黒海北岸の交易都市カッファは、

奴隷と香辛料と金が交錯する、世界の裂け目のような場所だった。

ジェノヴァ出身の商人ラウロは、タタール商人から奴隷を買い取り、

教育を施し、より高い価値を持つ“商品”として市場へ送り出している。

その商いは冷酷だ。

だが彼は、無能な主人には売らない。

消耗が見込まれる取引は避けた。

ある春、

黒海北岸の村が襲撃され、銀髪赤眼の少女ミレーナが捕らえられる。

彼女は恐怖の中で言葉を失い、

眠ることも、食べることもできなくなっていた。

ラウロは彼女を「即時売却不適」と判断し、館内に留める。

それは慈悲ではない。

「壊れた商品に売り先はない」という、商人としての現実的な判断だった。

だが、

料理を作るナディラ、

薬草を煎じるファーティマ、

文字を教えるレオニダス、

沈黙の中で寄り添う仲間たちとの日々の中で、

ミレーナは少しずつ回復していく。

忘れることで生き延びる夜。

名前を書くことで、自分を取り戻す冬。

その過程を見つめながら、

商館に集う人々は、それぞれの視点でラウロという男を語る。

彼は救済者ではない。

だが、人が価値だけで測られる存在になることを、誰よりも恐れている。

やがて交易路は広がり、商会は分岐し、

知と資本と暴力は、次の時代へと接続されていく。

これは、地平線と水平線の向こうにある理想を見据えながら、

それでも今を生きることを諦めない者たちの物語。

ひとつの正しさではなく、

ひとりひとりの正しさから選び取られる決断を描く物語である。

文字数 100,116

最終更新日 2026.01.19

登録日 2026.01.09

28

文字数 581,316

最終更新日 2026.01.19

登録日 2025.11.25

29

もし、あの戦争で日本が異なる選択をしていたら?

国力の差を直視し、無謀な拡大を避け、戦略と外交で活路を開く。

真珠湾、ミッドウェー、ガダルカナル…分水嶺で下された「if」の決断。

破滅回避し、国家存続をかけたもう一つの終戦を描く架空戦記。

現在1945年夏まで執筆

文字数 568,214

最終更新日 2026.01.19

登録日 2025.05.19

30

欧米列強に比べて生産量に劣る日本にとって、爆撃機と雷撃機の統合は至上命題であった。だが、これを実現するためにはエンジンの馬力が足らない。そこで海軍航空技術廠は”双発の”艦上攻撃機の開発を開始。これをものにしして、日本海軍は太平洋に荒波を疾走していく。

文字数 109,001

最終更新日 2026.01.19

登録日 2025.06.06

31

1937年10月にアメリカ海軍は日本海軍が”60000トンを超す巨大戦艦”を”4隻”建造しているという情報を掴んだ。海軍はすぐに対抗策を講じてサウスダコタ級戦艦に続いてアイオワ級戦艦を4隻建造することとした。そして1941年12月。日米は戦端を開いたが戦列に加わっていたのは巨大戦艦ではなく、”巨大空母”であった。

文字数 27,053

最終更新日 2026.01.19

登録日 2025.12.30

32

仏を棄て、修羅となった。一族の血を啜った裏切り者どもを、一匹の「狼」が狩り尽くす。

天正五年、能登・七尾城陥落。 能登畠山家に忠義を尽くした長(ちょう)一族は、遊佐・温井・三宅ら身内の裏切りにより、一夜にして露と消えた。

美濃の寺院で僧侶として生きていた円山(えんざん)は、密使から一族滅亡の報を受け、数珠を引きちぎる。

「仏も死んだ。俺が殺した」 僧衣を脱ぎ捨て、祈りの代わりに研ぎ澄ませてきた一振りの刀を手にしたとき、男は「長九郎左衛門連龍(ちょうくろうざえもんつらたつ)」という名の飢えた狼になった。

目指すは「魔王」織田信長。 復讐という名の業火に身を焼き、七年の歳月を血で染め上げた孤高の武将の、果てしなき狩りが今、幕を開ける。

戦国時代、実在した復讐の鬼・長連龍の軌跡を描く。肉体的な苦痛、男たちの沈黙、そして血の臭い。骨太な時代小説見参。

文字数 40,530

最終更新日 2026.01.19

登録日 2025.12.29

33

毎日6時、18時の2話更新予定。

【正史が黙した、青き英傑たちの「完全犯罪」】

中平六年(189年)、黄昏の漢帝国。

無実の友を処刑され、慟哭する一人の侠客がいた。 名は徐福(のちの徐庶)。 復讐を誓う彼が手を組んだのは、一介の書記官に過ぎない男、向朗。

「剣では届かぬ悪がある。……ならば『計算』で殺そう」

感情で動く武人と、理屈で動く能吏。 水と油の二人が描いたのは、郭嘉、陳羣、司馬徽ら、のちの麒麟児たちをも巻き込む、壮大かつ緻密な「完全犯罪」だった。

武が舞い、知が穿つ。 三国志の表舞台に立つ前夜、彼らが命を燃やして成し遂げた、歴史の闇に葬られた復讐劇。 青史に残らぬ若き日の義憤を描く、本格歴史ピカレスク、ここに開幕。

別登録しております「丞相を継ぐ者」の外伝的な扱いとなっております。

徐庶の史実の逸話「撃剣の使い手で、義侠心に厚く、人の仇討ちを引き受け殺人を犯したがために役人に捕らわれたが、後日仲間に助け出された。これに感激して以降は剣を捨て、学問に励むようになり、出身地を同じくする石韜と親しく交際するようになった。

中平年間(184年 - 189年)に中原が乱れると、石韜と共に荊州へ移住し、司馬徽の門下生となった。諸葛亮・孟建と特に親しくなり、韓嵩・向朗とも親交した。」がベースとなる物語です。

ーーーーーーー

この作品は以下の作業についてAIの補助利用を行っています。

・文章の他既存作品との類似性チェック及び類似箇所の除外校正

・文章の誤字脱字チェック

・本文内に引用される、陳寿「三国志」、裴松之「裴松之注」他、史書文献の日本語訳。

文字数 14,863

最終更新日 2026.01.19

登録日 2026.01.15

34

35

江戸時代中期。

病み上がりでやせっぽちの浪人、滝本蒼介は気が付けば全財産は銀一匁のみとなっていた。口入れ屋からは、面が死にそうという理由で断られる日々を送っていたが、旅籠清田屋の主人、善右衛門に倅の善太郎と勘違いされてしまう。善右衛門は欠落(行方不明)になっている倅の『善太郎』を探していた。倅が夢枕に出て来て、すでに亡くなっている可能性があるという。下手人をおびき寄せるため、善太郎と顔が瓜二つの蒼介に、倅の振りをして旅籠清田屋に入ってほしいと懇願され、同じ長屋の大工・雪太郎と愛犬の茶介と共に、清田屋に潜入する事になった。蒼介の一芝居がはじまる。

文字数 40,393

最終更新日 2026.01.18

登録日 2025.05.30

36

時は平安、華やかにして魑魅魍魎が跋扈する京の都。

検非違使(けびいし)として都の治安を守る権少将・高篠是実(たかしなのこれみつ)

京随一の文化人であり女人好きの色男のもとに仕える側女、呉乃(くれの)。

都に渦巻く愛憎と陰謀の中で、是実の「紅袖(くれないそで)」と呼ばれる彼女は

知恵と観察力を武器に、主君と共に次々と事件を解き明かしていく。

――いつか都に巣食う鬼を退治するために。

美しき歌人と冷淡な側女の、静かなる戦いが今始まる。

平安京×サスペンス×復讐劇。

文字数 134,623

最終更新日 2026.01.18

登録日 2025.10.10

37

出羽国象潟にある裕福な米問屋に生まれた谷は、両親が「観音様から授かった宝」と慈しむ、白梅のように美しい少女。

ある日、西国巡礼から戻った父から、旅の途中で出会った陸奥の長者・蜂谷掃部の息子・小太郎に嫁ぐよう命じられる。

松島に住む小太郎もまた、谷と同じく「観音様の申し子」として大切に育てられた若者だった。

見知らぬ土地、一度行けば二度と故郷には戻れぬかもしれない険しい山越えの旅。揺れ動く谷の心だったが、彼女を支える傅役・薺や、従兄の愛平と共に、陸奥への旅路を決意する。

賊が潜む雪道を越え、谷はなんとかまだ見ぬ「運命の人」の故郷に辿り着くが……。

自らの運命を信じて突き進む谷と、彼女を見守るうちに「己の生き方」に苦悩する薺。

果たして二人がたどり着いた答えは。

故郷を離れ、”運命の人”に生涯を捧げた”紅蓮尼”の伝承を元にした歴史ロマンシス。

大学生の時に書いた作品のリライトです。

ぜひいいねやお気に入り登録お願いします

文字数 26,730

最終更新日 2026.01.18

登録日 2026.01.06

38

39

文字数 4,991

最終更新日 2026.01.18

登録日 2025.12.30

40

タイトル通りです。意知が暗殺されなかったら(助かったら)という架空小説です。

文字数 1,540,163

最終更新日 2026.01.18

登録日 2023.05.03

アルファポリスの歴史・時代小説のご紹介

アルファポリスの歴史・時代小説の一覧ページです。

架空戦記から時代ものまで様々な歴史・時代小説が満載です。

人気のタグからお気に入りの小説を探すこともできます。ぜひお気に入りの小説を見つけてください。

.png)